PR

皆さんが使った水は、排水口を通って浄化槽や下水道に流れます。浄化処理を受けた後、川や海に放流されます。

排水処理を担う浄化槽や下水道は、私たちの生活に欠かせないインフラです。

この記事では、下水道の仕組みを解説し、トラブルを防ぐための身近な対策も紹介します。記事を読めば、下水処理の流れを理解し、日常生活で意識すべきポイントが見えます。

下水道とは汚水を処理して公共用水域に排出する施設

下水道について、以下の内容を解説します。

- 日常生活と下水道の関係

- 下水道の重要性

日常生活と下水道の関係

日常生活と下水道は密接に関わり、快適で衛生的な暮らしを支えています。トイレや台所、風呂、洗濯機などから出る汚水は、下水処理場で処理されます。

1人が1日に使う水の量は約250リットルです。汚水をそのまま川や海に流せば水質が悪化するため、下水道が浄化して自然に戻す役割を果たしています。

下水道は雨水の排水にも対応し、都市の浸水被害を防ぐ機能も担っています。

下水道の重要性

下水道は、安全で快適な生活に欠かせないインフラです。生活排水を浄化することで、自然環境と生活環境の保全に貢献しています。

特にトイレの排水は、衛生的に処理しなければ悪臭や感染症の原因となるため、適切な処理が不可欠です。生活排水を浄化し、川や海に放流することで、水質の悪化を防いでいます。

家庭内の水道から下水処理場までの流れ

家庭内水道から下水処理場までの流れは、以下のとおりです。

- トイレやキッチンから流れる仕組み

- 家庭から出た水が下水処理場へ行くまで

トイレやキッチンから流れる仕組み

トイレやキッチン、洗面所、風呂場で使用された水は、宅内の排水管を通り、地中に埋設された1本の排水管に集められます。

使用済みの汚水は排水管を通り、敷地外の「公共汚水マス」(下水道の入口)に到達し、最終的に下水処理場へ送られます。

公共汚水マスまでの配管は個人の管理範囲です。

家庭から出た水が下水処理場に行くまで

家庭から出た排水は公共汚水マスを通り、自治体の下水道管を経て下水処理場へ送られます。下水は管の緩やかな傾斜を利用して自然に低い方向へ流れます。

途中には中継ポンプ場があり、汚水を地表近くまでくみ上げてから再び流すことで、管の設置や点検、修繕をしやすくしています。

くみ上げられた汚水は再び下水道管を流れ、最終的に下水処理場へと運ばれます。

下水処理場での処理の仕組み

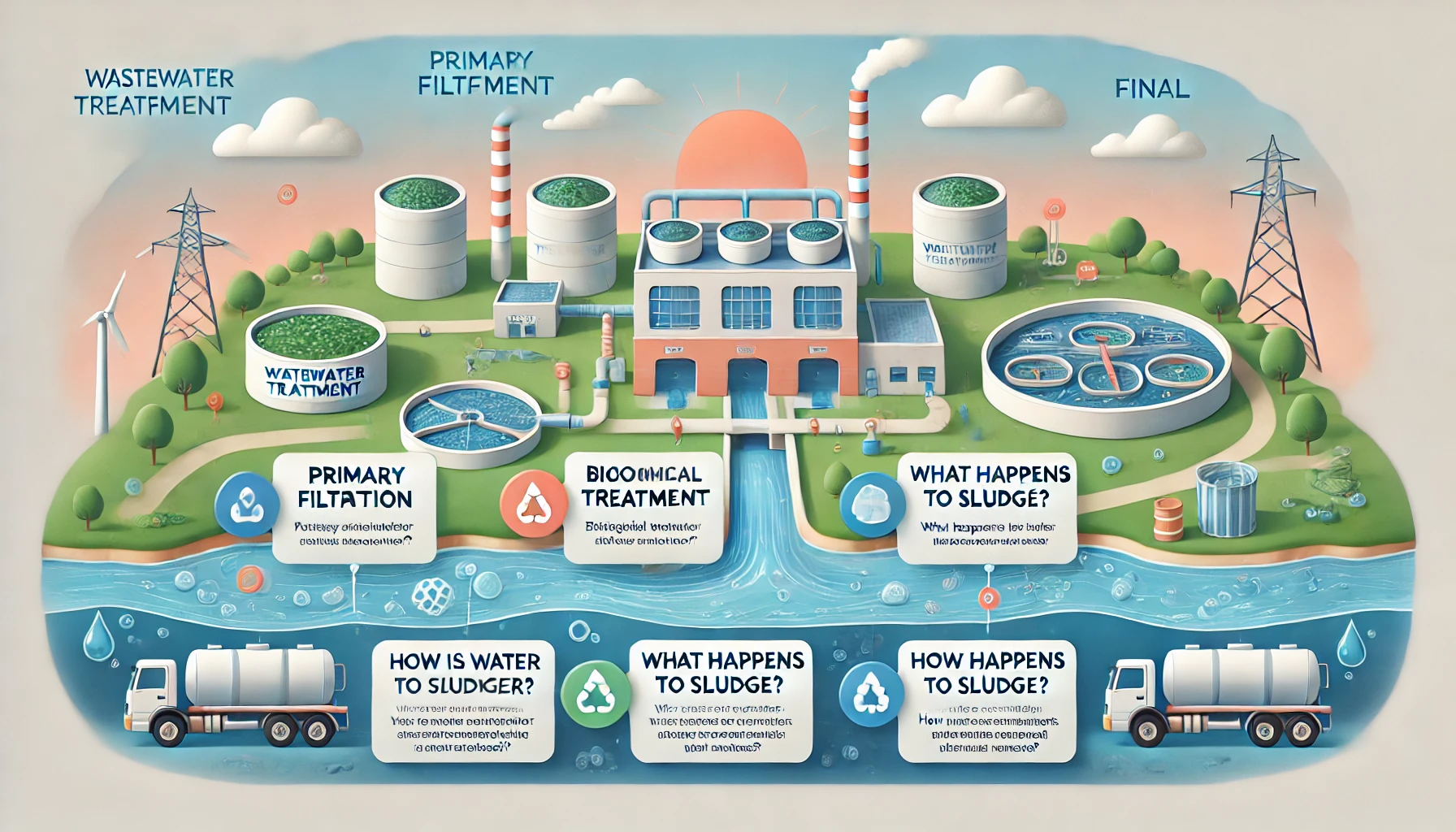

下水処理場での処理の仕組みは以下のとおりです。

- 一次処理:最初沈殿池(物理的処理)

- 二次処理:反応タンク(生物学的処理)

- 三次処理:高度処理(生物・化学的処理)

- 最終沈殿池

- 消毒槽:放流または再利用

- 汚泥の処理:焼却または再資源化

沈砂池

布切れや木片、石、砂などの大きなごみは、下水をゆっくり流して沈める方法や、格子状の装置である粗めスクリーンを使って取り除きます。

一次処理:最初沈殿池(物理的処理)

下水をゆっくり流し、沈砂池で取りきれなかった小さなごみや野菜くずを重力で沈めて除去します。水より軽い油は水面に浮かぶため、集めて除去します。

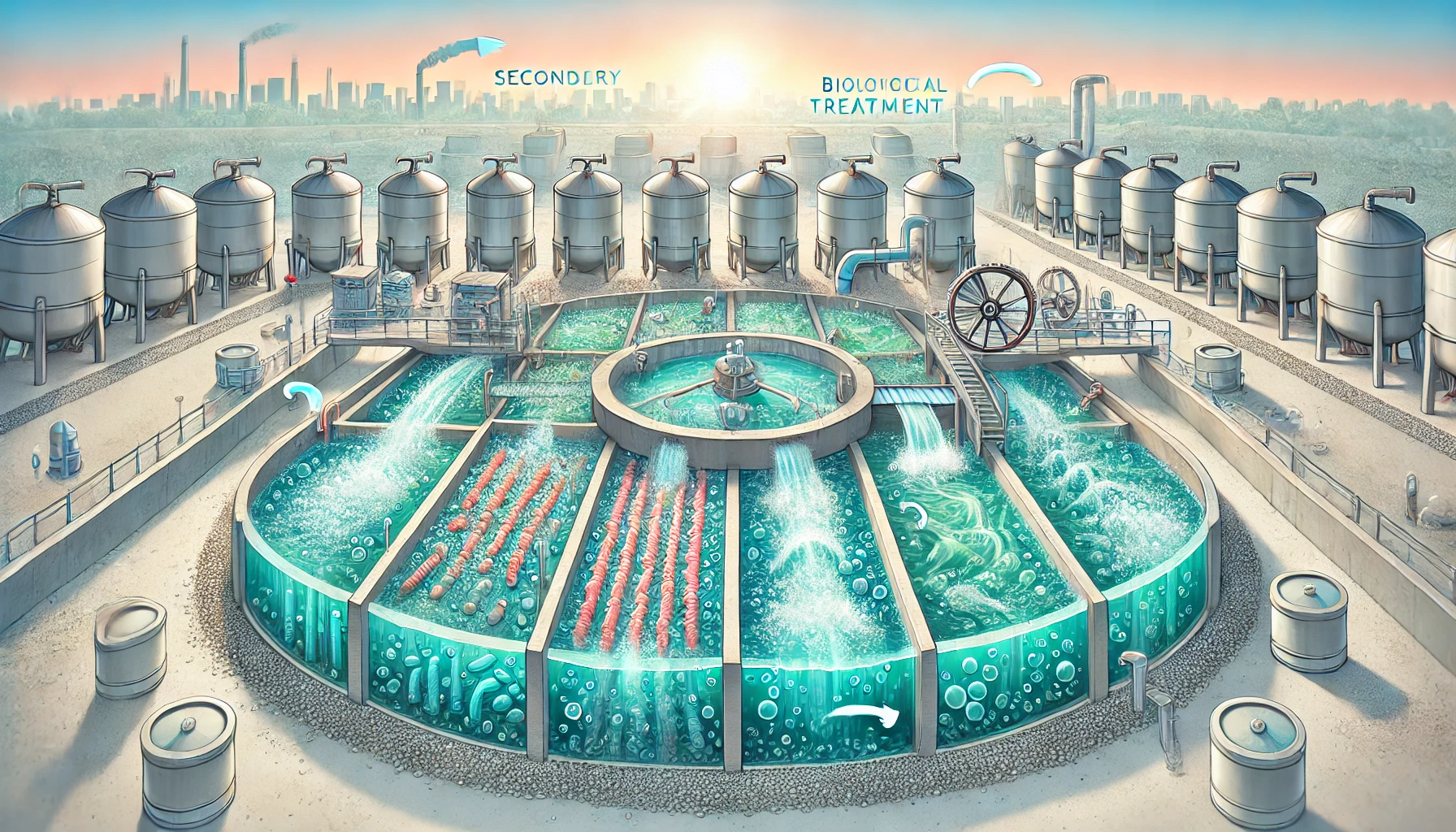

二次処理:反応タンク(生物学的処理)

活性汚泥と呼ばれる微生物の塊を下水に混ぜ、タンクの底から空気を送り込みます。微生物は空気によって活性化し、食べかすや排泄物などの有機物を二酸化炭素と水に分解します。

生物処理法は化学薬品を使わず、微生物の働きを利用するため、環境への負荷が少ないのが特長です。

三次処理:高度処理(生物学的処理・化学的処理)

- 生物学的処理

- 細菌を利用してリンを除去する方法です。細菌は嫌気性環境でのみ活動するため、通常の二次処理ではリンを除去できません。

- 化学的処理

- 化学薬品を使ってリンを除去する方法では、一次・二次処理で90%以上の汚れを取り除けます。ただし、リンや窒素の除去には高度処理が必要です。

高度処理は導入や運転にかかるコストが高いため、水質保全が特に求められる閉鎖水域などで導入されています。

最終沈殿池

活性汚泥を沈殿させることで、処理水と活性汚泥に分かれます。

処理水は多くの汚れが取り除かれ、透明になった後、放流前に消毒槽で消毒されます。

活性汚泥は一部が反応タンクに戻され再利用され、残りは汚泥処理施設に送られます。

消毒槽:放流または再利用

最終工程で水中の病原菌を塩素系消毒剤で滅菌します。処理水が法定基準を満たせば、川や海に放流され、工業用水などにも再利用されます。

汚泥の処理:焼却または再資源化

最終沈殿池から送られた汚泥は水分が多いため、専用タンクや機械で濃縮されます。

バクテリアや微生物の働きで、有機物が無機物とメタンガスに分解され、生成されたメタンガスはバイオガスとして活用されます。

消化後の汚泥は脱水機でさらに水分を除き、「脱水ケーキ」という柔らかい固形物になります。従来は焼却して灰を埋め立てていましたが、近年はエネルギー資源や建材として再利用が進んでいます。

下水道のメンテナンスと今後の課題

下水道のメンテナンスと課題は、以下のとおりです。

- 定期的なメンテナンスの必要性

- 下水道システムの現在の課題

定期的なメンテナンスの必要性

下水機能を維持するには定期的なメンテナンスが必要です。老朽化によるひび割れや腐食を放置すると浸水や漏水の原因となるため、定期点検と早急な修理で予防しています。

下水道管内に堆積する土砂や油脂が流れを妨げるため、定期清掃も欠かせません。メンテナンスにより下水道の寿命が延び、予期せぬトラブルを防止しています。

下水道システムの現在の課題

下水道システムはさまざまな課題を抱えています。

- 施設の老朽化

- 1960〜1970年代に整備された下水道の多くが耐用年数を超えており、更新や修繕が急務です。これを計画的に進めるには、多額の費用がかかります。

- 気候変動による集中豪雨や台風の頻発

- 近年は、下水道建設時の想定を超える豪雨が頻発しており、浸水被害を防ぐためには追加の対策が必要とされています。

- 財源不足

- 老朽化対策には多くの資金が必要です。人口減少により下水道使用料の収入は減少傾向にあり、運営面での課題が深刻化しています。

- 人材不足

- 従事者の減少や技術の高度化により、専門スキルを持つ人材の確保が急がれています。下水道の安定運営には、早期の人材育成と確保が不可欠です。

下水道の仕組みの進化と革新

下水道の仕組みの進化と革新は、以下のとおりです。

- 新技術と持続可能な下水システム

- 将来の下水道システムの展望

新技術と持続可能な下水システム

下水道システムは新技術の導入により大きく進化しています。

以下に代表的な3つの技術を紹介します。

- IoT(モノのインターネット)技術の導入

- 下水道設備にセンサーを設置し、流量や水位などをリアルタイムで監視するシステムです。異常時には自動でデータを収集・分析し、詰まりや浸水リスクに迅速に対応できます。

- 下水道処理過程でのバイオガスの有効活用

- 下水処理で発生する汚泥からバイオガスを生成し、エネルギー源として利用する取り組みです。下水道の消費電力を超えるエネルギーを生み出せるため、効率的な活用が期待されています。

» 下水道が有するポテンシャルと現状の取り組み(外部サイト) - 膜分離活性汚泥法(MBR)

- 微細な膜フィルターを使った下水処理技術で、大腸菌よりも小さな微粒子を除去可能です。従来の処理法よりも高品質な浄化水を得られます。

将来の下水道システムの展望

将来の下水道システムは、技術革新と持続可能性の追求により大きく変革すると予想されます。早期の課題対策により安定した運用が可能です。

最新技術の導入は人手不足の解消に役立ち、下水汚泥から生成されるバイオガスの活用は脱炭素化に貢献しています。下水道は汚水処理だけでなく、防災やエネルギー生産も担う、持続可能な都市インフラとしての進化を目指しています。

今後は、AIやデジタル技術の活用、環境負荷の低減、資源循環の促進、インフラの強靭化を柱に発展していくでしょう。

下水の仕組みで重要なポイント

下水の仕組みで重要なポイントは、以下のとおりです。

- 誤った使用が引き起こす問題

- 下水道料金の仕組み

誤った使用が引き起こす問題

誤った使用は詰まりや故障、下水管の寿命短縮を招きます。油脂類や有害物質は少量でも要注意です。

油脂は下水管に付着し、詰まりの原因になるため、油はペーパーに吸わせたり、凝固剤で固めて可燃ごみとして処分しましょう。

ガソリンやシンナー、アルコールなどの揮発性物質や農薬、殺虫剤は絶対に流してはいけません。下水管を傷めるだけでなく、気化により爆発の危険も伴います。

下水道料金の仕組み

下水道使用料は、使用水量に応じて単価が異なる従量制です。料金は自治体ごとに異なります。各自治体が運営費用をもとに料金を設定しているためです。

料金は水道使用量に基づき算出され、基本使用料(一定の汚水排出量を含む)に従量使用料と消費税が加算されます。

以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 基本使用料 |

| 1〜5立方メートル | 15円/m³ |

| 6〜10立方メートル | 18円/m³ |

| 11〜20立方メートル | 117円/m³ |

下水処理の仕組みに関するよくある疑問

下水処理の仕組みに関するよくある質問は、以下のとおりです。

- 下水の悪臭はどのように処理される?

- 下水道の整備が遅れている地域はどうするべき?

- 自宅でできる下水道トラブルの防止策は?

下水の悪臭はどのように処理される?

下水の悪臭処理は、以下の複数の技術を組み合わせて行われます。

- 吸収(洗浄)法

- 水や薬液で臭気を中和・酸化分解する方法です。装置が簡易で費用が抑えられ、ミストやダストも同時に除去できます。

- 吸着法

- 活性炭を使って臭気物質を吸着する方法で、幅広い臭気物質に対応可能です。信頼性が高く、薬品加工された添着活性炭も使用されています。

- 燃焼法

- 高温で臭気成分を酸化分解する方法で、直接燃焼法や触媒燃焼法があります。高コストが課題ですが、高濃度の臭気に有効です。

- バイオフィルター法

- 微生物を担体に付着させた装置で臭気ガスを分解する方法です。中~高濃度の臭気に対応可能で、ランニングコストが低めです。

- 活性汚泥バイオリアクタ法

- 下水処理の活性汚泥槽に臭気ガスを投入し、微生物で分解する方法です。既存設備を利用でき、設備費を抑えられます。

- 換気・希釈法

- 換気システムを設置し、臭気を新鮮な空気で希釈して排出する方法です。低コストですが、多量の新鮮空気が必要です。

下水道の整備が遅れている地域はどうするべき?

国土交通省は「下水道広域化推進総合事業」を創設し、財政と技術の支援を行っています。下水道整備には多額の費用と時間がかかり、遅れている地域もあります。

既存の下水道の老朽化が進み、更新や修繕に多額の費用が必要です。優先度の高い地域には下水道を整備し、低い地域には処理能力が下水道と同等で設置が速い浄化槽を導入します。

自宅でできる下水道トラブルの防止策は?

下水道のトラブル防止には、日常の配慮が重要です。排水口に油脂や固形物を流さないようにしましょう。トイレ用掃除シートや分解しづらい製品も大量に流すと詰まりの原因になります。

キッチンや浴室、洗面所の排水口にはネットを設置し、固形物の流入を防ぐと効果的です。排水口は定期的に掃除し、ごみを取り除きましょう。

日々の小さな配慮が、下水道トラブルの予防につながります。以下の点に注意しましょう。

- 使用済み油は紙に吸わせ、可燃ごみとして処分する

- 排水口に細かなネットを設置し、食べ残しや野菜くずを防ぐ

- 排水口まわりは週1回程度掃除する

- トイレットペーパーは一度に大量に流さない

- ティッシュや生理用品はトイレに流さない

- トイレ内部は定期的に清掃し、汚れを防ぐ

- 排水口にヘアキャッチを設置し、髪の毛を防ぐ

- 排水口のぬめりは定期的に除去する

- 洗面台周辺に小物を置かない

- 衣類の糸くずやペットの毛が排水に流れないよう注意する

- 洗濯前にポケットを確認し、小物を取り除く

- 排水桝は定期的に掃除し、土や落ち葉を防ぐ

- 蓋や排水管の破損を定期的に確認する

- 固形物を流さないよう全ての排水口で注意する

- 水回りは週1回程度を目安に掃除する

- 排水が悪い場合は早めに対応する

まとめ

下水道は汚水処理や浸水防止にとどまらず、持続可能なエネルギー資源としても注目されています。持続的なシステム維持には老朽化対策に加え、効率的な運営と環境保護が重要です。

汚泥から生成されるバイオガスは発電や熱供給に利用され、電力を生む技術が導入されています。電力コストの削減やCO₂排出の抑制が期待され、地域社会の環境負荷も軽減されます。

老朽化施設の更新には、AIやIoTによるモニタリング技術が導入され、リアルタイムでの劣化状況把握や効率的なメンテナンスが可能です。最新技術の導入により、下水道の機能はさらに進化しています。