浄化槽は家庭の排水を浄化処理する環境保全に欠かせない設備です。誤った使い方をすると処理機能が落ち、臭いや詰まりの原因になります。

この記事では浄化槽を正しく使い、適切に管理するためのポイントを解説します。記事を読めば浄化槽の寿命を延ばし、トラブルを防ぐ方法がわかります。

以下の動画もあわせてご覧ください。

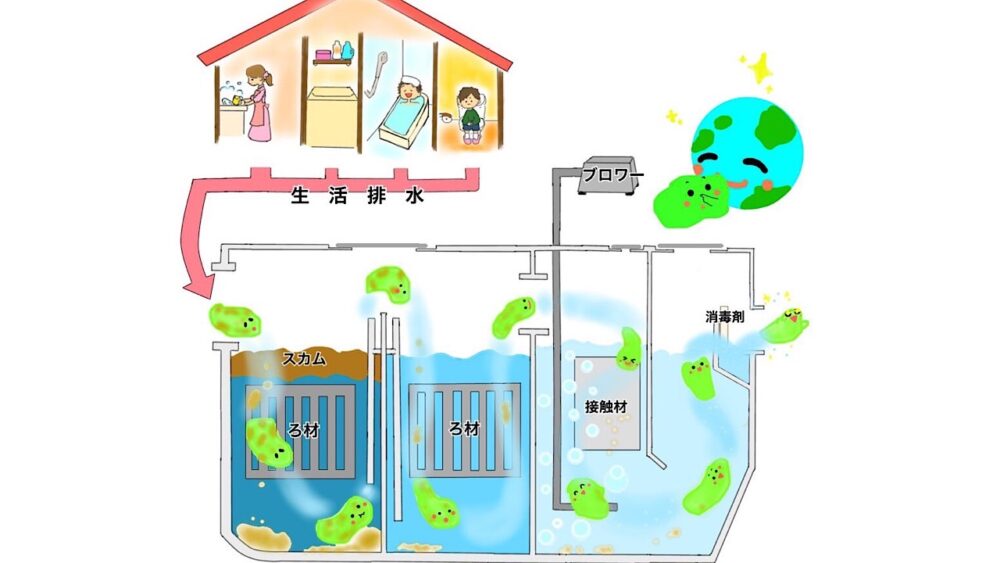

浄化槽の構造と処理の流れ

浄化槽の構造を理解するには、仕組みを知ることが重要です。

合併処理浄化槽は複数の槽で構成されており、各槽が異なる役割を果たしています。

- 生活排水は最初の槽で固体と液体に分離する

- 分離した水は次の槽に移送する

- 2槽目で嫌気性微生物がろ材を使い水を処理する

- 処理後の水は3槽目に移送する

- 3槽目では好気性微生物が空気で有機物を分解する

- 最後に消毒槽で滅菌し、側溝や河川に放流する

家庭からの汚水は、槽内で約12時間かけて処理します。不適切な物を流すと処理が遅れ、故障や詰まりの原因となるため注意が必要です。

以下の動画でも、フローの流れについて解説しています。

浄化槽を長持ちさせる正しい使い方と注意点

浄化槽を正しく使用するポイントについて、以下の内容を解説します。

- トイレ詰まりを防ぐ正しい流し方

- マンホールの上に物を置いてはいけない理由

- 浄化槽に絶対流してはいけないもの

- 微生物を守る|浄化槽にやさしい洗剤の選び方と使い方

トイレ詰まりを防ぐ正しい流し方

トイレを正しく使うには、十分な水量で流すことが重要です。水量が不足すると排水が不完全となり、詰まりの原因になります。

大量のトイレットペーパーは一度に流さず、数回に分けて流すよう心掛けましょう。

紙おむつやティッシュペーパー、油は絶対に排水に流さないでください。

「流せる」と表示されている除菌シートやおしりふきも分解されにくく、詰まりの原因になるため、使用は避けましょう。

トイレには排泄物とトイレットペーパーのみ流してください。「シングル・パルプ100%」と記載されたトイレットペーパーがおすすめです。

マンホールの上に物を置いてはいけない理由

浄化槽は定期的な点検や清掃が必要です。物を置くと蓋を開けられなくなるため、何も置かないようにしましょう。

重い物を置くと、破損したり浄化槽本体に負荷がかかります。なにか置く際は、軽量で簡単に移動できる物にしましょう。

定期的にマンホールを確認し、ひび割れや損傷がないかチェックすることをおすすめします。

浄化槽に絶対流してはいけないもの

浄化槽を正しく使用するために、以下のものは排水に流さないよう注意しましょう。

- 油脂や食用油

- 残飯や食べカス

- 溶剤やペイント

- 除草剤や農薬

- 化学薬品や薬剤

- 大量の漂白剤や除菌剤

- 砂や石・石鹸の固まりなどの固形物

- おむつ・生理用品

- ペットの毛や異物

- 紙くず・テッシュペーパー

- タバコ・新聞紙

浄化槽に固形物を流すのは避けましょう。野菜くずや魚の骨、使用済みの食用油は詰まりの原因になります。

生ごみは水気をよく切って可燃ごみとして処分しましょう。食用油は凝固剤で固めるか、キッチンペーパーなどで吸い取ってから捨ててください。

ティッシュペーパーは分解できないので、トイレには流さないようにしましょう。

微生物を守る|浄化槽にやさしい洗剤の選び方と使い方

浄化槽を使用する家庭では、中性または酸素系の洗剤を選びましょう。洗剤は多く使っても汚れが落ちるわけではなく、逆に残ります。

過剰な洗剤はすすぎ時間を延ばし、水の使用量を増やして浄化槽に負担をかけます。適量の使用を心がけましょう。

アルカリ性洗剤は油汚れに効果的ですが、浄化槽内の微生物を死滅させます。

お風呂用のカビ取り剤やパイプ用洗剤にも、微生物に悪影響を与える成分が含まれています。どれも適量であれば問題ありませんが、大量の使用は避けましょう。

浄化槽ブロワーは常時稼働が基本!電源を切ってはいけない理由

ブロワーの電源を切ってはいけない理由は、以下のとおりです。

- 浄化槽の働きを支える微生物たち

- 空気供給が止まると微生物が死滅する

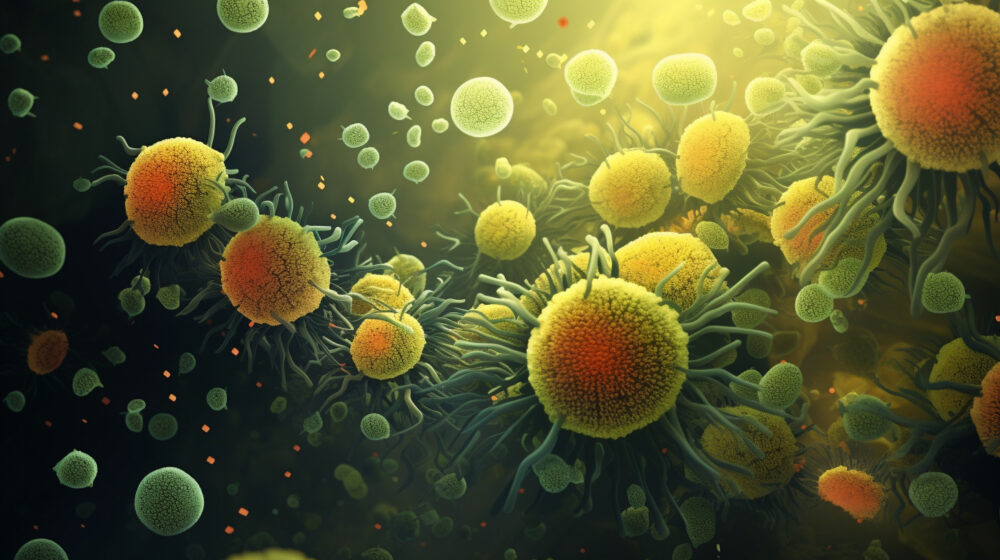

浄化槽の働きを支える微生物たち

浄化槽は生活排水を微生物の力で処理する設備です。微生物が有機物を分解し、汚水を浄化します。

好気性微生物(酸素を必要とする微生物)と嫌気性微生物(酸素を使わない微生物)が共存し、バランスを保つと正常に機能します。

バランスが崩れると処理機能が低下するため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

エアー供給が止まると微生物が死滅する

ブロワーはエアーを送り込み、微生物に酸素を供給しています。汚水を浄化するうえで欠かせない装置です。留守中や夜間でも、ブロワーの電源は入れたままにしてください。

ブロワーが停止すると酸素が不足し、好気性微生物が死滅します。浄化機能が低下し、悪臭の原因になります。

1年以上浄化槽を使用しない場合は、休止届を提出し、清掃と水張りを行いましょう。上記の場合は、ブロワーの電源は切っても問題ありません。

浄化槽詰まりの前兆と対処法|故障時の費用目安

故障や詰まりの対策と費用について、以下の内容を解説します。

- 詰まる前に発生する異音の原因

- 浄化槽の修理費用について

- 補助金を利用|故障時の支援制度

詰まる前に発生する異音の原因

家庭の排水管と浄化槽の接続部分に油や固形物が溜まると、詰まりや臭気の原因になります。

排水溝から臭気がしたり「ゴポゴポ」と音がする場合は、詰まりの前兆です。詰まり部分に溜まった空気が押し出される際に発生します。

無理に対処すると排水管が破損するため、清掃業者や詰まり抜き専門業者に相談してください。

浄化槽の修理費用について

浄化槽本体の修理費用は、故障箇所や型式、依頼する業者によって異なります。目安として、修理費用は約10〜50万円です。

出張費や作業時間によって追加料金が発生するため、事前に業者へ確認しておきましょう。大規模な工事が必要な場合は、費用や工事日数がさらに増えます。

補助金を利用|故障時の支援制度

浄化槽の交換や修理が必要な場合、自治体から補助金がでます。詳細はお住まいの役所で確認・相談することをおすすめします。

火災保険で修理費用を補える場合もあるため、保険会社にも相談しましょう。修理費用の負担を軽減できます。経年劣化による故障は保険対象外です。

以下のケースは火災保険の対象です。

- 火災による浄化槽の破損は火災保険で補償される

- 台風による浄化槽の破損も火災保険の対象となる

- 落雷による過電流で水中ポンプが故障した場合も補償される

- 豪雨や洪水による浄化槽の破損も補償の対象となる

- ブロワーの盗難も火災保険で補償される

浄化槽を安全・快適に使うためのまとめ

浄化槽は正しく使用し、定期的な点検と清掃を実施することが重要です。トイレやキッチンでは洗剤や洗浄剤の種類に注意し、詰まりや臭いの原因を避けましょう。

何か異常に気付いた場合は、管理業者へ早めに相談してください。異常を放置すると修理費用が高額になるおそれがあります。

環境にやさしい洗剤や節水型トイレを選ぶと、浄化槽への負担が軽減し、使用年数も延ばせます。