浄化槽は下水道が整備されていない地域で生活排水を処理する設備です。法律で維持管理が義務付けられており、定期的な点検や清掃が必要です。

この記事では、浄化槽を利用している方や導入を検討している方に向けて、維持管理の基本と正しい使い方を解説します。管理を怠ると臭気の発生や水質汚染の原因となるため、注意が必要です。

浄化槽を正しく使えば環境保護に貢献できるだけでなく、快適で安心な暮らしにもつながります。

以下の動画では、浄化槽の仕組みや維持管理について解説しています。

浄化槽の役割

浄化槽の役割は以下のとおりです。

- 各家庭に設置する汚水処理設備

- 浄化槽の基本的な役割

- 浄化槽の普及状況

各家庭に設置する汚水処理設備

浄化槽は下水道が未整備または整備予定のない地域で使用される汚水処理設備です。家庭や施設の生活排水を浄化し、環境汚染を防ぐために不可欠です。

浄化槽で水をキレイにする理由

浄化槽はトイレや台所、お風呂などの生活排水を処理します。未処理の排水が川や海に流れると、生態系に深刻な影響を与えます。

汚水を浄化し再利用することは、現在だけでなく未来の生活の質向上にも重要です。

川や海の汚染は魚の減少や悪臭、飲み水不足、居住環境の悪化を招きます。水を浄化し自然へ循環させることは、環境保護と持続可能な社会の基盤です。

浄化槽の普及状況

浄化槽普及率は約10%と低く、多くの方に認識されていないのが現状です。北海道や東北、四国地方では多く使用されています。

下水道が未整備の地域では浄化槽の設置が必須で、維持管理は法律で義務付けられています。補助制度を活用すれば設置費用の負担を軽減できます。

以下の動画では、実際の浄化槽を紹介しています。

浄化槽の種類と機能

浄化槽には以下の2種類があります。

- 合併処理浄化槽

- 単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽は、家庭からの生活排水を全て処理できます。BOD除去率が90%以上と高く、環境にやさしい設備です。

BOD(生物化学的酸素要求量)

Biochemical Oxygen Demand(BOD)は、水質汚染の程度を測る指標です。水中の有機物を微生物が分解する際に消費される酸素量を測定し、汚染度を調べます。BOD値が高いほど有機物が多く、汚染が進んでいると判断可能です。

BOD測定では、特定の温度(20℃)で水を5日間保持し、その間に消費される溶存酸素量を調べます。

単独処理浄化槽浄化槽

単独処理浄化槽は、トイレの排水のみを処理する設備です。台所や風呂などからの生活排水は処理されずに流れるため、環境への負荷が大きくなります。

現在は新規設置が禁止されており、環境保護の観点から、すべての生活排水を処理できる合併処理浄化槽への切り替えが推奨されています。

浄化槽維持管理の重要性

維持管理により排水を適切に処理し、環境汚染を防げます。ポイントは以下の3つです。

- 保守点検

- 浄化槽清掃

- 法定検査

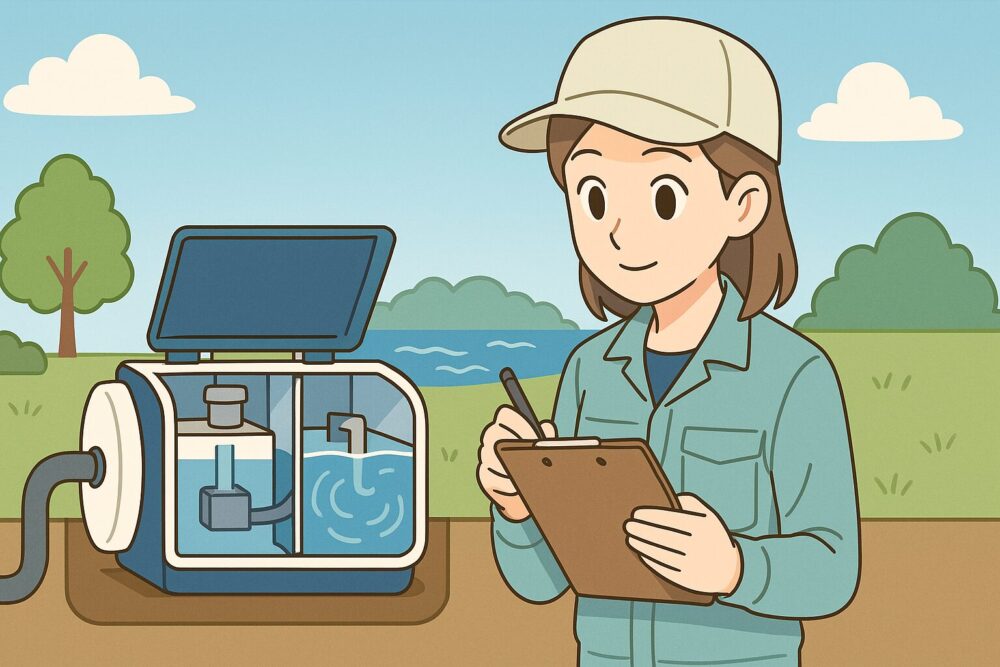

保守点検

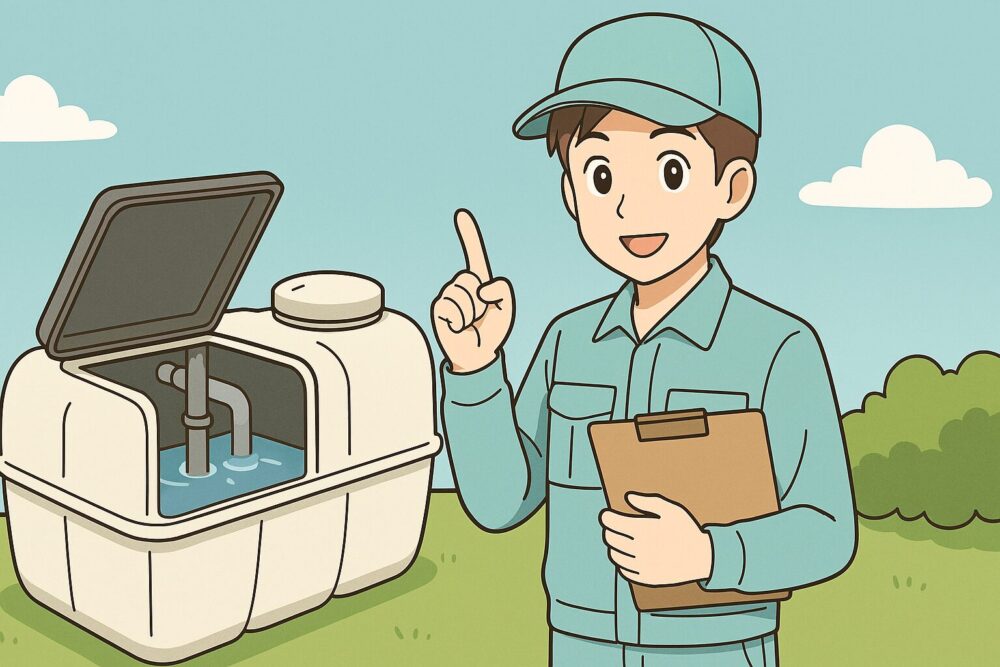

保守点検では、浄化槽の運転状況や異常を確認します。点検は国家資格を持つ浄化槽管理士が担当し、処理機能の維持に欠かせません。

浄化槽管理士は、型式に応じた点検を行い、薬剤の補充やエアー調整、修理などを実施します。専門知識と経験を生かし、浄化槽の機能を適切に維持します。

浄化槽清掃

浄化槽清掃は槽内に溜まった汚泥やスカムをバキュームカーで引き抜く作業です。清掃を怠ると処理能力が低下し、臭気や環境汚染を引き起こします。

汚泥やスカムが許容量を超えると、浄化槽内の装置に負荷がかかり、故障の原因になります。未処理の汚水が外部へ漏れると、環境汚染や近隣への悪影響を引き起こします。

定期的な清掃を行うと、浄化槽の耐用年数を延ばすことが可能です。

法定検査

法定検査は、浄化槽の機能や管理状況を確認するために実施される検査です。指定検査員が第三者の立場で点検を行い、法律にもとづいて定期的な受検が義務付けられています。

以下の動画でも解説しています。

ブロワーの役割と重要性

ブロワーは浄化槽の「心臓部」とされ、微生物に酸素を供給する装置です。停止すると微生物の活動が止まり、処理能力が大きく低下します。

以下でブロワーの役割と故障時の影響について解説します。

- ブロワーの役割

- ブロワーが停止した場合のリスク

ブロワーの機能

ブロワーは好気性微生物にエアーを供給し、槽内で排水処理を行う装置です。微生物は酸素を使って生活排水中の有機物を分解します。

ブロワーが停止した場合のリスク

ブロワーが停止すると酸素が不足し、好気性微生物が死滅して処理能力が低下します。臭気が発生し、水質も悪化します。

未処理の汚水が外部に流出するため、ブロワーの定期的なメンテナンスは欠かせません。以下の動画では、ブロワーが故障した際の槽内の変化や影響について解説しています。

バキュームカーの役割

バキュームカーについて、以下の内容を解説します。

- 浄化槽清掃にはバキュームカーを使用する

- バキュームカーの操作と技術

- 信頼できる清掃業者の選び方

浄化槽清掃にはバキュームカーを使用する

浄化槽の清掃は年1回以上の実施が義務付けられています。

単独処理浄化槽の一種である全ばっ気型は容量が小さいため、6か月に1回以上の清掃が必要です。

浄化槽清掃では、バキュームカーを使って槽内の汚泥を吸引し、処理場まで運搬します。単なる汚泥の引き抜きにとどまらず、点検では確認しにくい箇所の状態も把握できます。清掃は、異常の早期発見や適切な対策につながります。

バキュームカーの操作と技術

バキュームカーの操作は簡単に見えますが、専門的な知識と技術が求められます。汚泥の状態や溜まり具合を把握し、浄化槽の構造を理解することが重要です。

汚泥が硬化すると吸引が困難になります。槽内の装置や配管を損傷しないよう、ホースの挿入位置や角度にも注意が必要です。

信頼できる業者の選び方

業者選定は浄化槽の寿命や維持管理に影響するため重要です。料金の安さだけでなく、対応や実績も確認しましょう。信頼できる業者を選べばトラブルを避け、長期的なコスト削減につながります。

浄化槽維持管理にかかる費用

維持管理には費用がかかります。かかる費用は以下のとおりです。

- 保守点検費用

- 浄化槽の清掃費用

- 法定検査の費用

- ブロワーや放流ポンプの運転費用

保守点検費用

保守点検は年に数回の定期点検として実施され、通常は3か月に1回以上が目安です。費用は契約内容や人槽、地域によって異なりますが、1回あたり数千円〜1万円程度が一般的です。

浄化槽清掃費用

浄化槽清掃は年1回以上が義務付けられています。5人槽の場合、清掃費用の目安は年間2〜4万円程度です。費用は地域や業者、使用状況、汚泥の溜まり具合によって変動します。

法定検査にかかる費用

法定検査の受検は浄化槽管理者(持ち主)の義務です。設置後の7条検査と、稼働後の11条検査があり、それぞれ費用が異なります。

7条検査は約1万円、11条検査は約5000円です。法定検査は浄化槽の機能維持に欠かせません。(費用は地域によって異なります。)

ブロワーや放流ポンプの運転費用

ブロワーの運転費用は消費電力と使用時間に応じて異なり、月に数百円〜千円程度が目安です。年間で数千円〜2万円程度です。

放流ポンプの運転費用も稼働時間と消費電力に応じて、月に数百円かかります。

浄化槽管理士の役割と資格

浄化槽管理士は国家資格を持つ専門職で、浄化槽の保守点検を担当します。浄化機能を維持するため、管理士による定期点検は欠かせません。

浄化槽管理士の仕事内容や重要性について、以下で解説します。

浄化槽管理士の仕事内容

浄化槽管理士は点検時に消毒剤の補充、ブロワーの動作確認、水質測定を行います。詰まりや異常があれば修理や調整を行い、浄化槽の正常運転を維持します。

浄化槽管理士の重要性

定期点検や修理により浄化槽の寿命を延ばし、環境負荷を最小限に抑えます。環境にやさしい洗剤の使用や正しい使い方を指導し、環境保全にも貢献しています。

法定検査の詳細

法定検査には「7条検査」と「11条検査」の2種類があり、浄化槽の管理状況を確認します。それぞれの違いについて、以下で解説します。

- 1度だけ行う7条検査

- 毎年必要な11条検査

1度だけ行う7条検査

7条検査は浄化槽設置後、使用開始から3〜5か月以内に1度行います。排水の流れやブロワー、配管に問題がないかを確認し、浄化槽が正しく機能しているかを詳しく調べます。

毎年必要な11条検査

11条検査は年1回行う定期検査です。指定検査員が保守点検や清掃状況を確認し、浄化槽の機能が正常に維持されているかを調べます。

見逃しがちな問題を早期発見し、安定した運用の確認と環境保護に貢献します。

浄化槽コミュニティを活用しよう

LINEオープンチャット「浄化槽研究所」では、浄化槽に関心のある方や現場で働く方が、日々情報を共有しています。資格取得を目指す方や実務に携わる方にとって、実践的な学びの場として最適です。

全国の仲間と交流しながら学ぶことで、一人で悩むよりも効率よく知識を深められます。閲覧のみの参加でも、現場で役立つリアルな情報を得ることが可能です。

浄化槽管理士・清掃員・修理専門家・検査員など、180名以上が参加しています。

日本最大の浄化槽コミュニティ

まとめ|浄化槽維持管理で環境を守る

浄化槽の維持管理は、生活環境を守るうえで欠かせません。保守点検・清掃・法定検査を適切に行うことで、浄化機能を保ち、環境への負荷を抑えられます。

浄化槽は日常生活では目に見えないため、定期的な管理と専門業者によるサポートが重要です。持続可能な暮らしを実現するには、正しい知識と意識を持って浄化槽と向き合う姿勢が求められます。