フジクリーンモアコンパクト浄化槽の詰まりにお困りですか?この記事では、写真付きで具体的な解消方法を説明します。CFⅡ型やKTG型にも応用できるテクニックを紹介し、トラブルを迅速に解決します。

これから主流となるモアコンパクト型の長所と短所についても詳しく解説します。

接触ろ床方式の仕組みと効果

フジクリーンCA型浄化槽は「接触ろ床方式」です。

- 沈殿分離槽:固形物を液体から分離する

- 嫌気ろ床槽:有機物や窒素を脱窒する

- 接触ろ床槽:好気性微生物が有機物や窒素を硝化する

| 項目 | 基準値 |

| BOD | 20mg/L以下 |

| T-N | 20mg/L以下 |

| SS | 15mg/L以下 |

| COD | 30mg/L以下 |

5人槽の構造とフローシートの詳細

構造、フローシートは以下のとおりです。

| 槽の種類 | 容量 (㎥) | 機能説明 |

| 沈殿分離槽 | 0.317 | 固形物と液体を分離 |

| 嫌気ろ床槽 | 0.600 | 嫌気状態で微生物が有機物を分解 |

| ピークカット部 | 0.120 | 流入量を調整し、処理過負荷を防ぐ |

| 接触ろ床槽 | 0.296 | 有機物分解と水質改善を促す |

| 処理水槽 | 0.165 | 処理水を次の槽へ移送 |

| 消毒槽 | 0.015 | 滅菌消毒し、放流する準備 |

| 放流 | – | 処理された水を外部環境に放流 |

人槽、総容量は以下のとおりです。

| 人槽 | 総容量 (㎥) |

| 5人槽 | 1.513 |

| 7人槽 | 2.117 |

| 10人槽 | 3.029 |

ブロワーの風量について

| 人槽 | 風量 (ℓ/分) | 圧力 (kPa) | 消費電力 (W) | 吐出口径 (mm) |

| 5人槽 | 60 | 15 | 39 | 13 |

| 7人槽 | 90 | 15 | 55 | 13 |

| 10人槽 | 110 | 18 | 75 | 20 |

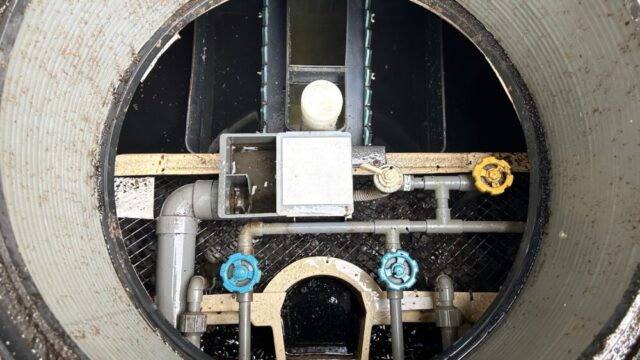

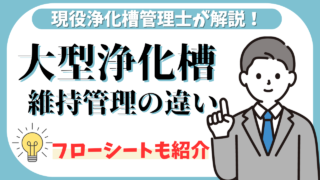

CA型1槽の維持管理ポイント

一つ目の詰まりのポイントは赤○の3箇所です。返送部分での詰まりが発生した場合はバルブを全開にし、ハンマーで軽く叩くことで解消できます。

生物膜が原因の場合はブラシで清掃しましょう。

次に汚泥攪拌装置の散気管です。汚泥攪拌装置の詰まりはユニオンを外し、ホースを接続して水圧で洗浄しましょう。汚泥撹拌装置はスカムの生成のために重要で、機能を持続させるには定期的なメンテナンスが必要です。

CA型2槽の維持管理ポイント

詰まりの主な原因は「嫌気ろ床槽」です。ろ材に汚泥やガスが蓄積し水流が悪化します。点検時のガス抜きが重要で、水位が均一でない場合、詰まりが発生している証拠です。

詳細は動画で確認できます。

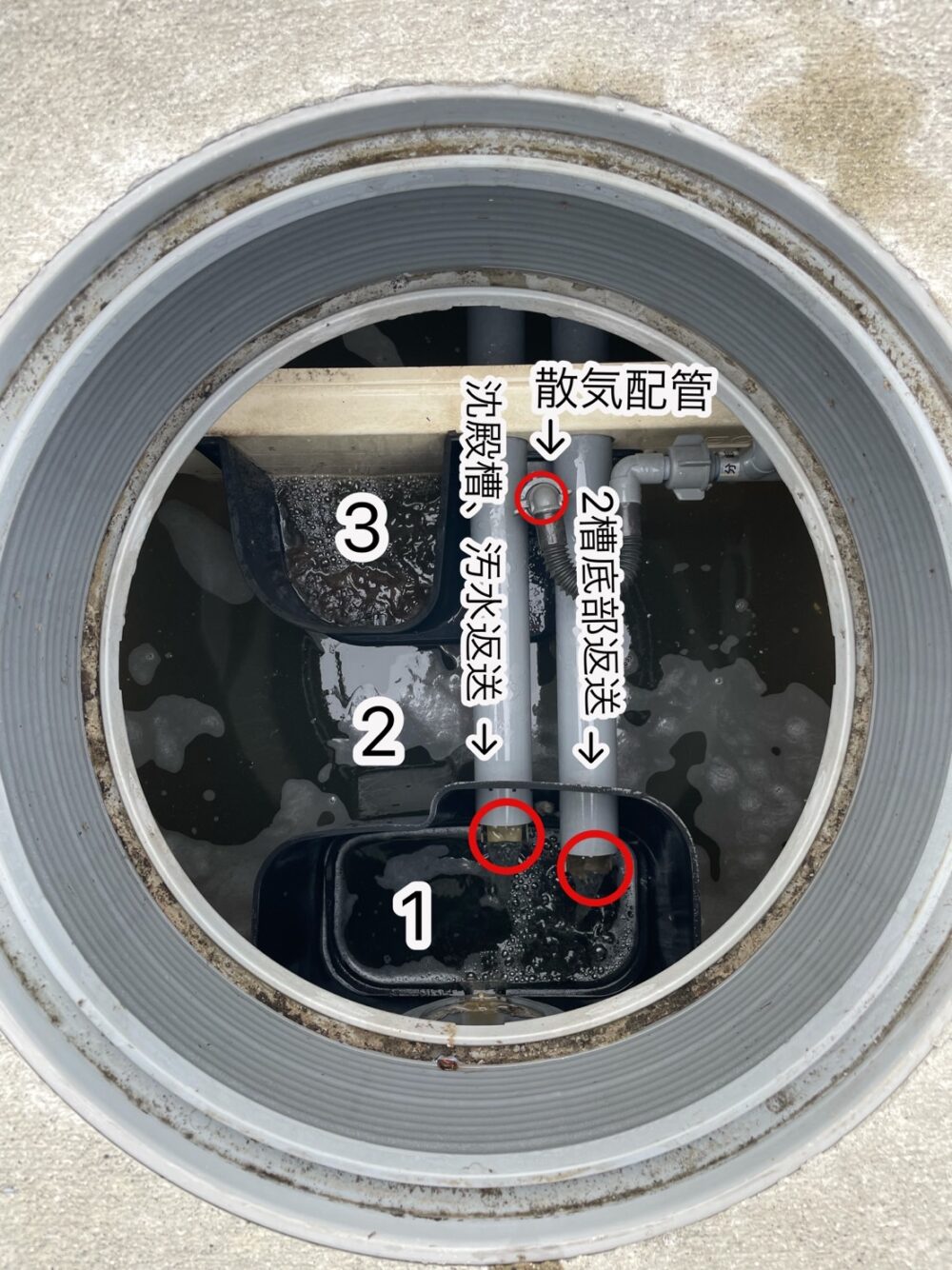

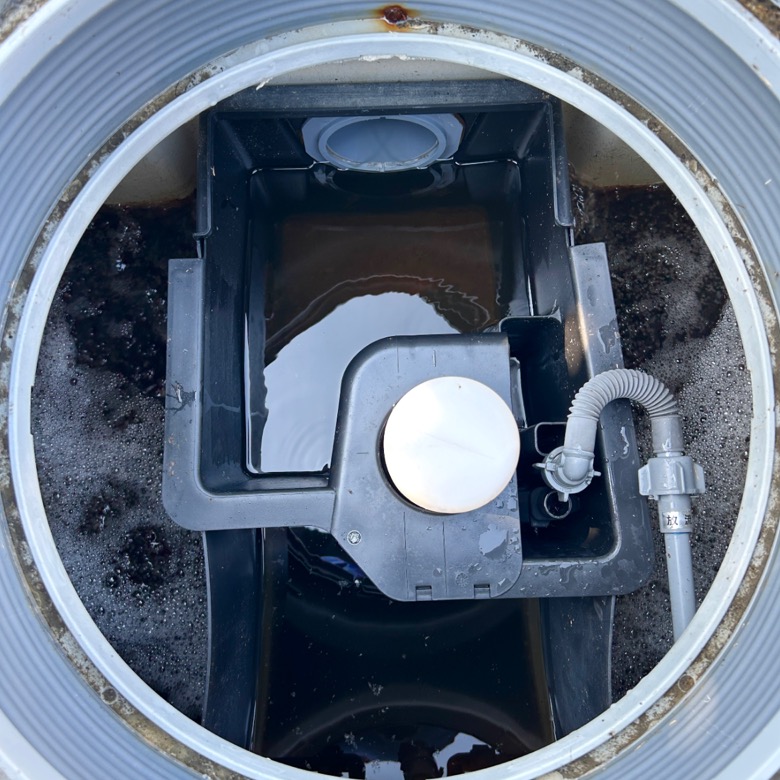

ばっ気槽と消毒槽の維持管理

消毒槽の詰まりの原因はオリフィスです。 オリフィスが詰まると揚水が停止し、満水状態になります。

揚水とは水を高い所に上げること。

オリフィスはブロワーからの微細なゴミやホコリで詰まります。揚水に不具合が生じた場合、クリップやマチバリでゴミを除去してください。水道水の水圧を使用した通水でも詰まりを解消できます。

以下の動画ではオリフィスの詰まり解消方法を解説しています。オリフィス洗浄時には、上部の放流エアリフト管も洗浄することが大切です。

フジクリーンCA型浄化槽の清掃手順動画

上記の動画で清掃手順を紹介しています。 参考になる点があれば、取り入れてください。

フジクリーンCA型浄化槽の効果的な管理方法

フジクリーンCA型浄化槽の管理は、適切な手順とメンテナンスでスムーズに行えます。詰まりやすいポイントを把握し迅速に対応することで、トラブルを未然に防げます。

動画や写真を参考に解消方法を学ぶと、現場対応力が向上します。浄化槽の性能を最大限に引き出すため、日々の管理を徹底しましょう。この記事が浄化槽の維持管理に役立てば幸いです。

個人的にフジクリーンCA型は管理しやすい浄化槽です!