この記事では、浄化槽に悪影響を与える排水の問題と対策を解説します。具体的には、嘔吐物や過食物、油を含む排水の影響について説明します。

- 嘔吐や油の悪影響について

- 実例の写真を用いて解説

- それぞれの対処方法について

クボタHY型浄化槽を用いた実例を基に、正常時と比較した写真を交え、対処法を紹介します。不適切な排水は浄化槽の機能を低下させ、環境への負荷を増加させます。この問題は多くの浄化槽利用者にとって重要です。

油や嘔吐、過食が浄化槽に与える影響

対処方法を結論からいうと以下になります。

- 油の使用と排出量を最小限にする

- 嘔吐時は専用バッグを活用する

- 定期的な浄化槽清掃を徹底する

- 調理後の油は新聞紙やキッチンペーパー、凝固剤で処理する

槽内の様子はこちらの動画でも視聴できます↓

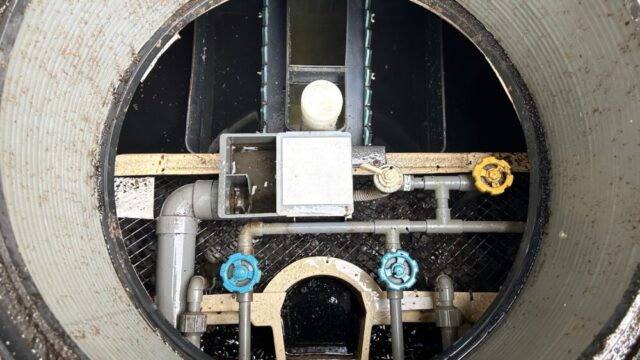

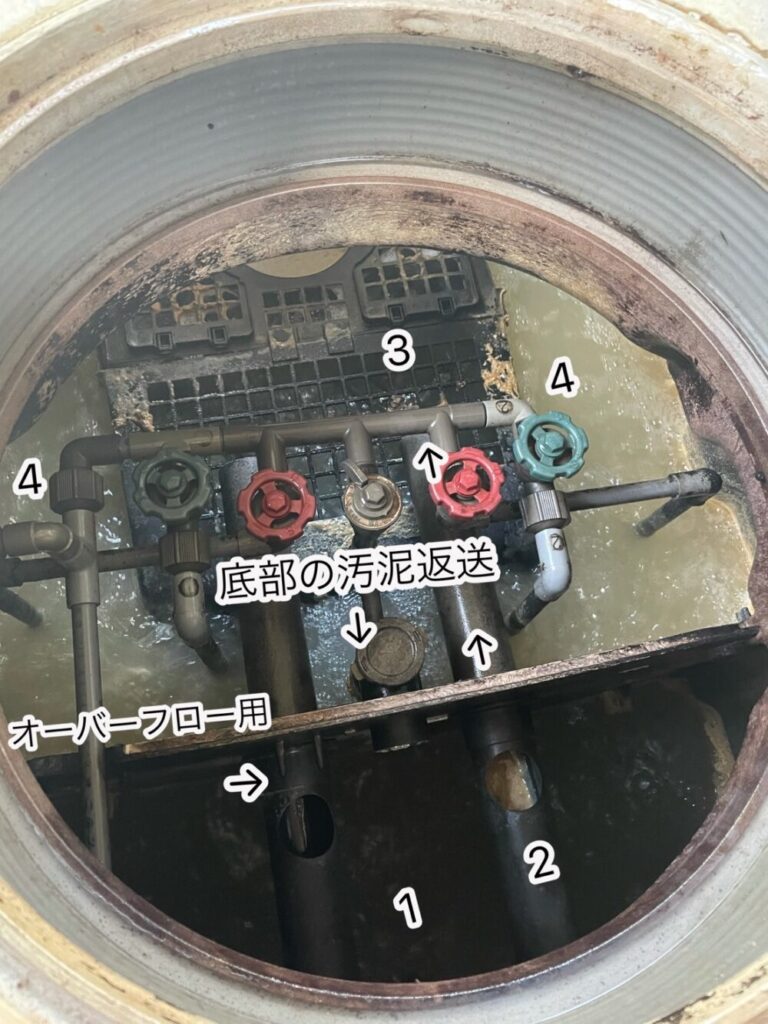

異常ありと正常な状態の比較

(正常な状態は2枚目の写真です)

水の流れを明確にするため、番号を割り当てました。配管や計量マスが詰まる主な理由は油や汚泥の固化です。

料理後の油を多く含んだ食器は、キッチンペーパーや新聞紙で油を拭き取ってから洗剤で洗いましょう。写真比較で汚れの差が明らかです。

HY型浄化槽では、「エアリフト配管」が詰まりやすく、詰まると浄化槽が満水状態になり、水回り全体に影響が出ます。左側の配管はオーバーフローを防ぎ、マンホールからの汚水溢れを防ぎます。

オーバーフローとは溢れないようにする配管のこと。

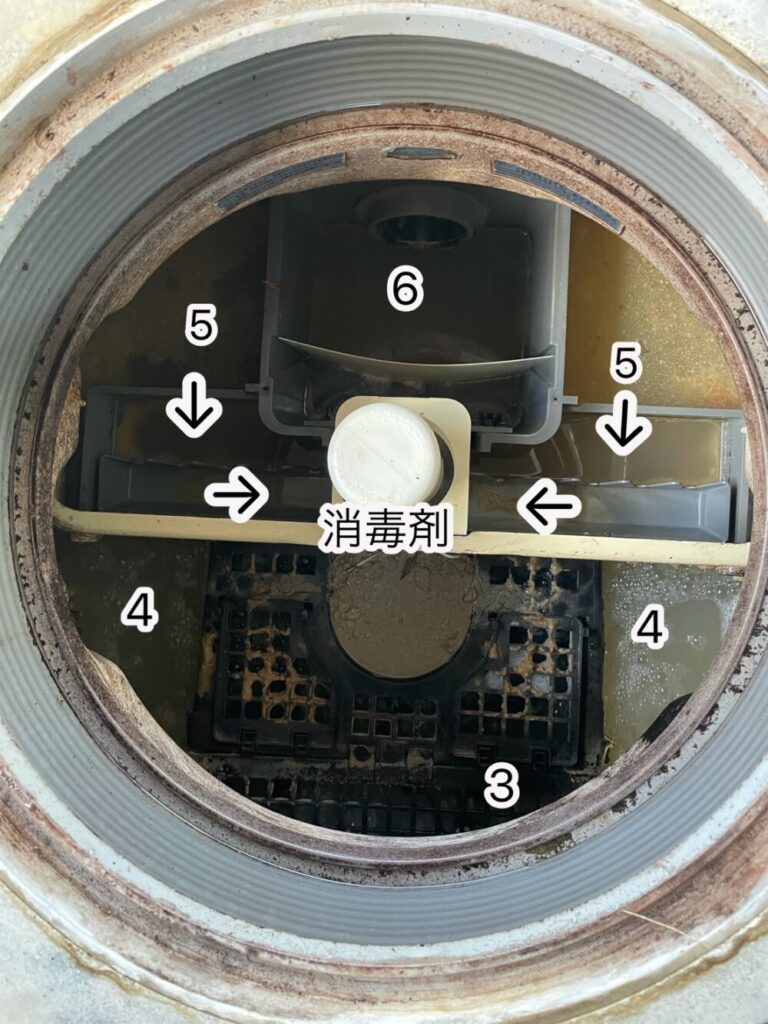

2槽目の正常な浄化槽との違い

(正常な状態は2枚目です)

好気処理は3、4の段階で行われ、微生物が互いに摂食し体積を増します。増えた微生物は重さで底部に沈み、汚泥返送管を通じて最初の槽へ返送されます。

モリモリ食べておっきくなるぞ!

色とニオイでわかる浄化槽の状態

処理された水は、5番目の沈殿槽に移行します。沈殿槽では液体と固形物が分離され、上澄み水は滅菌消毒され放流します。

5番の沈殿槽を見るとわかりますが、通常の状態と比べて水の色が大きく異なります。写真では伝わりませんが、ニオイもあります。沈殿槽から越流堰を経由し、消毒剤で滅菌処理して放流されます。

越流堰とは、処理された上澄み水を一定量放流するための装置です。消毒剤の近くにあるギザギザした部分を指します。

油や嘔吐物、過食が処理困難な理由

浄化槽なのになぜうまく処理できないの?

エサが多くなる=微生物が増えすぎる=水質が悪くなります。

「嘔吐や油が処理できない理由」

通常、消化過程を終えた排泄物は肛門から排出され、浄化槽へ流れます。この状態は浄化槽の負荷は比較的軽いです。

嘔吐や過食により、未消化の物質が口から排出される場合、浄化槽に大きな負荷をもたらします。油分や食べかすを含む嘔吐物は、微生物の過剰な増殖を招き、処理能力を超えます。

処理能力を維持するためには、油や嘔吐の予防が大切です。

嘔吐、過食、油使用によるニオイ対策

飲食店周辺の下水から油のニオイがすることってありますよね。原因は、店舗で使用される油の量が多く、処理が追いつかないためです。油が配管や槽に蓄積すると、不快なニオイが発生します。

ニオイ対策としては「シーディング剤」の使用が効果的です。シーディング剤は微生物の活性を促し、脱臭や水質改善に寄与します。使用方法は簡単で、トイレに直接流すだけです。

油や嘔吐物の浄化槽への影響と対策

管理業者から「油の使用が多い」と指摘された場合、浄化槽が正常に機能していない可能性があります。その際は「浄化槽清掃」を行うことが適切です。油や嘔吐物の対処方法は以下の通りです。

- 油は直接流さず、紙や固めるテンプルを使用して処理する

- トイレでの嘔吐は避け、吐いた場合は水を流して詰まりを予防する

- 嘔吐物の水分は紙で吸収させ、可燃ごみとして処分する

- 浄化槽のニオイが気になる場合、浄化槽清掃を実施する

水質悪化や詰まり、ニオイの問題を避け、近隣や環境への影響を防ぐためには、浄化槽の定期的な清掃が必要です。清掃のタイミングや頻度については、管理業者に相談してください。

適切な対策を取ることで浄化槽の問題を予防し、快適な生活環境を維持できます。