この記事では、以下の内容について解説します。

- セキスイSGC型の処理方式

- セキスイSGC型の総容量

- ブロワーの風量

- 日常点検や清掃などの管理ポイント

- 詰まりが発生した場合の対処法

古い浄化槽やメーカー情報はネット上に少なく、管理方法がわからない方も多くいます。

この記事ではセキスイSGC型浄化槽の構造や特徴、管理法について解説します。記事を読めば、浄化槽の仕組みや管理ポイントが理解できます。処理能力は以下のとおりです。

| 処理能力 | |

| 処理対象人員 | 5人 |

| 日平均汚水量 | 1.0㎥ |

| 放水BOD | 20mg/L以下 |

| BOD除去率 | 90%以上 |

セキスイSGC型の処理方式とは?嫌気濾床+生物ろ過の特徴

セキスイSGC型の処理構造について、以下で解説します。

嫌気濾床と生物濾過を組み合わせた仕組み

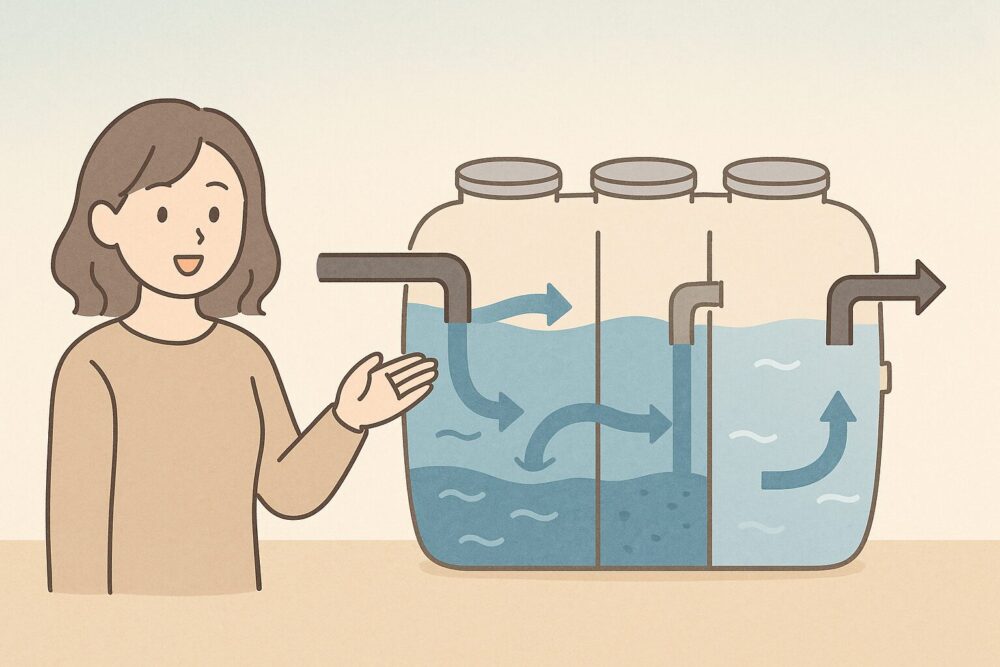

処理方式は「嫌気濾床と生物濾過を組み合わせた方式」です。

日立KGF-2型と同様の機能を持つOEM製品です。

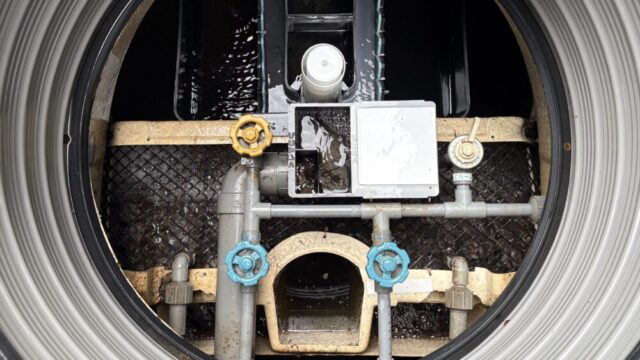

最初に汚水は嫌気濾床槽に流入します。槽内に設置された「ろ材」を通過し、固形物と液体に分離します。

生物ろ過の仕組みと微生物の働き

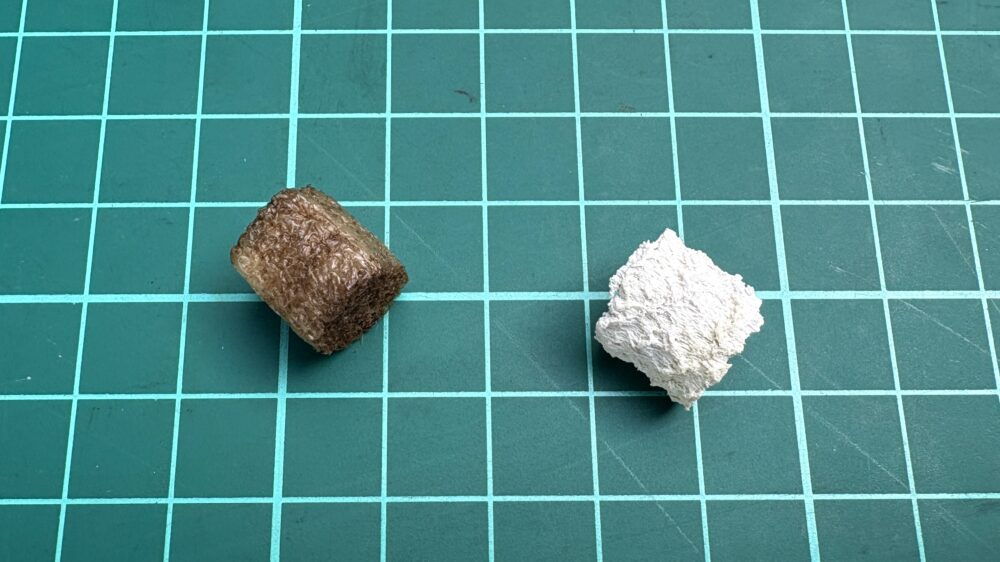

生物ろ過は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する方法です。スポンジ担体やプラスチック製、セラミック製の担体は、微生物が付着して増殖しやすく、処理効率を高めます。担体に付着した微生物が、汚水中の有機物を分解し、水をきれいにします。

嫌気性微生物の特徴|酸素を使わず汚水を処理する

嫌気性微生物の特徴は、以下のとおりです。

- 酸素を使わず有機物を分解する

- 嫌気濾床槽内で有機物を処理する

- 分解時にメタンガスや硫化水素を生成する

好気性微生物の特徴

好気性微生物の特徴は以下のとおりです。

- 酸素を使って有機物を分解し二酸化炭素や水に変える

- 生物濾過槽内で有機物を浄化する

生物ろ過槽には、汚れの蓄積に対応するため逆洗管が設置されています。設定された時間になると自動で弁が切り替わり、汚れを剥がす逆洗が開始されます。

セキスイSGC型の槽容量一覧|人槽ごとのフローと構造

セキスイSGC型の槽容量一覧とフローについて、以下で解説します。

5人槽モデルの容量詳細と処理フロー

| セキスイSGC型5人槽 | 槽容量(㎥) |

| 嫌気ろ床槽第1室 | 1.035 |

| 嫌気ろ床第2室 | 0.517 |

| 生物ろ過槽 | 0.400 |

| 処理水槽 | 0.139 |

| 消毒槽 | 0.021 |

| 放流 |

合計2.112㎥となります。

6人槽〜10人槽までの総容量まとめ

6人槽以上の総容量は、以下のとおりです。

| 人槽 | 総容量(㎥) |

| 6人槽 | 2.471 |

| 7人槽 | 2.870 |

| 8人槽 | 3.488 |

| 10人槽 | 4.293 |

セキスイSGC型のブロワーの仕様と風量

セキスイSGC型のブロワー仕様と風量について、以下で解説します。

ブロワーの風量低下と交換時の注意点

セキスイSGC型には、風量80ℓの2口ブロワーが採用されています。初期モデルではMB-80W型が標準でした。MB-80W型は現在廃盤となっています。

ブロワーの風量が弱くなったり、故障した場合は、新しいモデルへの交換をおすすめします。最新型は省エネ仕様で、電気代の節約と環境負荷の軽減に効果があります。

セキスイSGC型の点検・清掃ガイド

ろ材内にメタンガスやアンモニア性ガスが蓄積すると、上昇しようとするガスの圧力でろ材が押し上げられます。ガス抜きを怠ると、ろ材を支える板が破損したり、ろ材が槽内に落下する恐れがあります。

ガス抜き作業の手順は、以下の動画で確認してください。

生物ろ過槽の詰まり対策と担体交換のタイミング

生物ろ過槽で使用されるスポンジ担体は、逆洗によって汚れを取り除きます。ただし、汚れは完全に除去できず、長期間の使用で担体が劣化し、水の流れが悪くなります。

逆洗や詰まりの除去後も水位が正常に戻らない場合は、担体の交換をしましょう。

担体の入れ替え動画は、以下を参考にしてください。

まとめ|セキスイSGC型の処理方式と管理ポイント

セキスイSGC型浄化槽は、嫌気ろ床と生物ろ過の二つの処理方式を組み合わせた構造です。性能を安定して維持するには、定期的なガス抜きが重要です。

槽内に蓄積したガスを放出すると、ろ材の損傷を防げます。生物ろ過槽では、スポンジ担体の詰まりが処理効率を下げる原因になります。

逆洗で改善しない場合は、担体の交換が効果的です。