大型の浄化槽では、設備に異常やトラブルが起きると、環境へ影響を与えます。家庭用とは異なり、大型浄化槽のメンテナンスには専用の手順が必要です。

この記事では点検の流れや各工程の役割、清掃方法について解説します。記事を読めばメンテナンスのポイントがわかり、設備の不具合を未然に防げます。

関西国際空港に設置された日本最大の浄化槽

日本最大の浄化槽をご存じでしょうか?関西国際空港に設置されており、現在の規模は38,500人槽です。将来的には77,000人槽までの増設が予定されています。

デカすぎる!!

大型浄化槽とは、501人槽以上の規模を指します。運用や管理には、浄化槽技術管理者の資格が必要です。資格を取得するには、「浄化槽管理士」の資格を保有しておく必要があります。

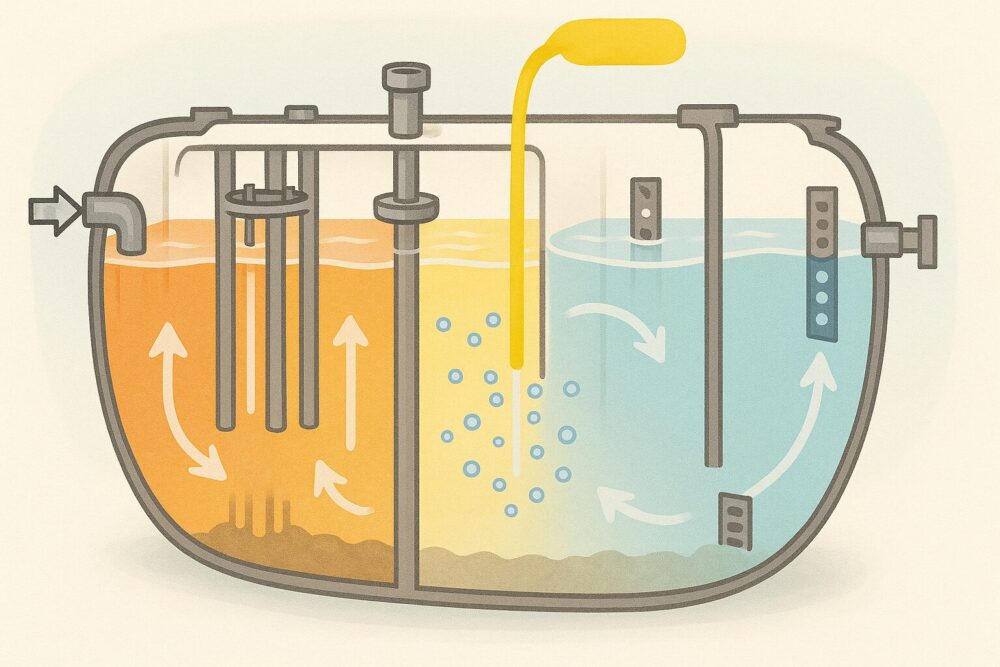

フローで見る大型浄化槽の水の流れ

流入のフローは以下のとおりです。

- 流入

- ばっ気沈砂槽

- 荒目スクリーン

- 原水ポンプ槽

- 流量調整槽

- 汚水計量槽

- メッシュスクリーン

- 担体流動槽

- 生物ろ過槽

- 消毒槽

- 放流ポンプ槽

ばっ気沈砂槽の役割とメンテナンス

ばっ気沈砂槽は汚水が最初に流れ込む設備で、砂やゴミなどを取り除く役割があります。異物が多く流入するため、網によるゴミの除去と定期的な清掃が必要です。

荒目スクリーン槽の点検方法

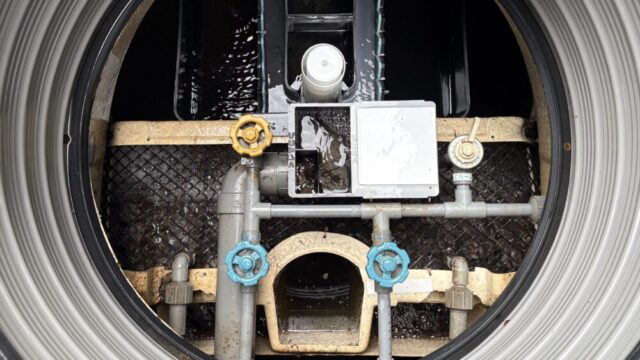

写真のベルトコンベア型機械は「スクリーン」です。スクリーンは回転しながら、分解できない大きなゴミを隣接するカゴに集める役割があります。

スクリーンの点検では、カゴにたまったゴミを回収します。

大型浄化槽に設置されたスクリーンは故障が多く、主な原因は劣化した電線のショートや機械の漏電です。浄化槽内部は高湿度の状態にあり、機械の絶縁が劣化しやすいため、故障が起きやすい環境にあります。

原水ポンプ槽の仕組みと重要性

原水ポンプ槽は、ばっ気沈砂槽から流入した汚水の流量を「浮き玉(フロート)」で調整し、次の処理段階へ移送します。

汚水を浄化するためには一定の滞留時間が必要です。原水ポンプ槽は汚水を一時的に貯留し、浮き玉が上昇すると汚水を次の槽へ移送します。

最初の浮き玉が上昇すると、待機状態に入ります。2番目の浮き玉が上がると、ポンプが1台起動します。3番目の浮き玉が上昇すると、2台のポンプが同時に稼働します。4番目の浮き玉が上がると満水状態となり、警報が発動します。

浮き玉とポンプは、汚水の移送量を調整するうえで重要な役割を担うため、定期的な点検が必要です。原水ポンプは、調整ポンプより排水力が強く、高負荷の処理に適しています。

調整ポンプ槽の点検のポイント

調整ポンプ槽は、原水ポンプ槽から流入する汚水の量を一時的に調整する役割です。浮き玉(フロート)が上昇すると、汚水は次の槽へ移送されます。

調整ポンプはゴミが詰まりやすく、過負荷になるとブレーカーがトリップする原因になります。点検の際はポンプ周辺にゴミがないか確認し、異物があれば網などを使って除去してください。

担体流動ばっ気槽のメンテナンス

ばっ気槽は好気性微生物が活動するための槽です。

汚れをいっぱい食べて分解(きれいに)するぞ

調整ポンプ槽からの汚水は、次に計量マスへ移送されます。計量マスは汚水の流量を整え、一定の量だけをばっ気槽へ送ります。

生物ろ過槽の役割と運用

黒いネットの下には担体が充填されており、処理水は担体を通してろ過されます。ろ過された水は越流堰を越え、消毒槽へ移送されます。

越流堰とは、汚水を均等に放流するための堰です。

消毒槽の機能と点検方法

沈殿槽で処理された汚水は消毒剤を通過して滅菌され、放流ポンプ槽へ移送されます。薬筒の蓋は必ず閉めてください。開けたままにすると塩素によって、マンホールやチェッカープレートがサビる原因になります。

放流ポンプ槽の仕組みとメンテナンス

放流ポンプ槽は、滅菌処理を終えた処理水を外部へ放流するための槽です。原水ポンプ槽や調整ポンプ槽と同様に、浮き玉(フロート)が上昇するとポンプが作動します。

汚泥濃縮槽と貯留槽のメンテナンス方法

汚泥を貯める場所として「汚泥濃縮槽」と「貯留槽」があります。以下は汚泥濃縮槽の清掃前と清掃後の写真です。

底部の汚泥と上層のスカムの間に「中間水」が存在します。

中間水を放置すると汚泥の引き抜き量が増え、清掃コストが上昇します。

中間水を調整槽へ戻すと、引き抜く汚水量を減らせます。

動画での解説はコチラ↓

汚泥濃縮槽で凝縮された汚泥は、自動タイマー機能により貯留槽へ移送されます。以下は、貯留槽内の中間水と汚泥引き抜きの様子を撮影した写真です。

中間水引き抜き前。

水中ポンプで中間水引き抜き中。

中間水引き抜き後。

清掃中の槽内。

清掃後の貯留槽です。

まとめ|機器のメンテナンス動画

大型浄化槽は環境保護に欠かせない設備であり、定期点検が不可欠です。適切に管理するには、技術管理者の専門知識と経験が求められます。

大型浄化槽は、大量の排水を効率よく処理できるように設計されています。安定した運用を保つには、日常的な管理を徹底し、故障の予防や機器の寿命延長を図ることが大切です。