浄化槽担体・ろ材の種類と特徴|劣化や破損のトラブル事例紹介!

浄化槽の水質悪化やニオイに悩んでいませんか?原因の一つに、担体やろ材の劣化や流出があります。

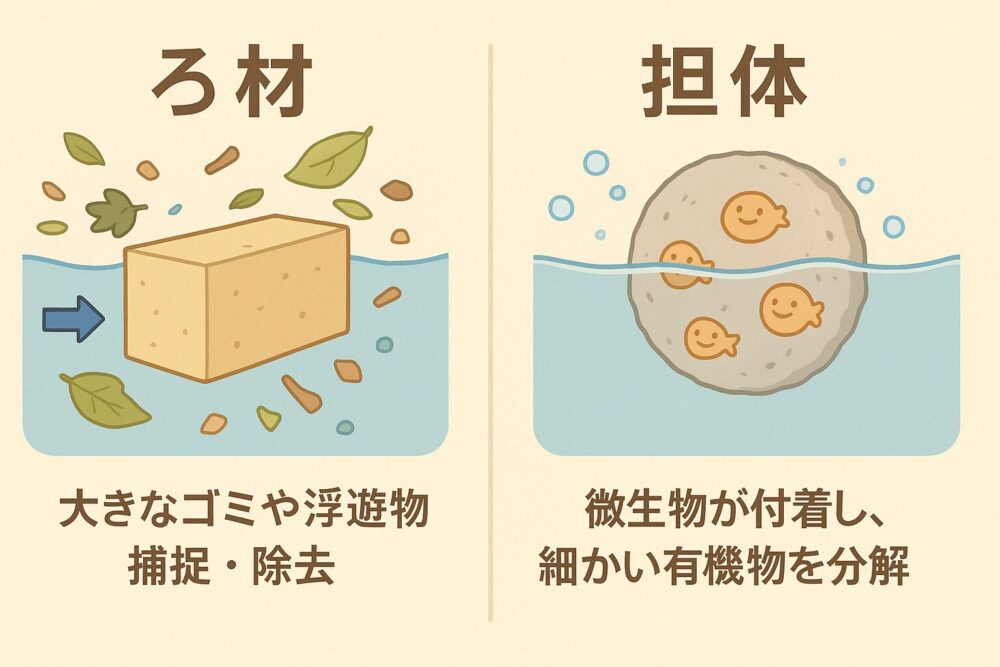

浄化槽点検後に「担体が流出している」「ろ材が浮上している」と言われ、戸惑った経験がある方も多いでしょう。担体やろ材は微生物の住処となり、汚れを分解する役割を担っています。

担体・ろ材は浄化槽の処理に欠かせない要素で、処理効率を高めます。しかし、劣化や流出、メンテナンス不足があると処理性能が大きく低下します。

この記事では担体・ろ材の役割やトラブル事例について解説します。正しい知識と定期的なメンテナンスで、浄化槽の機能を長く保ちましょう。

好気処理における担体の役割(担体流動槽)

好気処理は槽内の汚水を撹拌し、微生物に酸素を供給して分解を促進する方法です。担体の役割は以下のとおりです。

- 汚水を効率的に処理できる

- 微生物が有機物を分解する

- 家庭用から産業用まで幅広く利用できる

担体はプラスチックやスポンジ製で、直径5cm未満の小型です。担体流動槽や生物ろ過槽に入れて流動させ、微生物の働きを活性化させます。

以下の動画でも解説しています。

嫌気処理におけるろ材(嫌気ろ床槽)の役割

嫌気ろ床槽は汚れを固形物と液体に分離し、分解処理する槽です。酸素を必要としない微生物が活動し、汚れを分解します。

嫌気とは空気を嫌うという意味で、酸素を必要としない「嫌気性微生物」のことを指します。

担体・ろ材の種類と特徴

浄化槽で使われる担体・ろ材は、構造や設計、メーカーによって多種多様です。代表的な種類は以下のとおりです。

- 担体(プラスチック・スポンジ製)

- ヘチマ型ろ材|軽量・詰まりにくい構造

- ボール状ろ材|高耐久・高汚泥保持

- 円筒状ろ材|乱流を活かした高効率処理

- 波板状接触ろ材|広い表面積と長期安定性

担体(プラスチック・スポンジ製)

担体は軽量で微生物が付着しやすいのが特徴です。槽の設計に応じて流動型・固定型を使い分けます。

好気槽では微生物が担体に定着し、水質を改善します。担体に付着した微生物が汚水を分解し、処理を進めます。

以下の写真は、微生物が担体に付着している状態です。

担体は、担体流動槽や生物ろ過槽の処理段階で使用されています。

ヘチマ型ろ材|軽量・詰まりにくい構造

ヘチマ型ろ材は、微生物が付着しやすく詰まりにくい設計です。軽量で丈夫なため、長期間使用しても形状が変わりにくい特性があります。

ボール状ろ材|高耐久・高汚泥保持

ボール状接触ろ材は絡みにくく、広い表面積で汚泥を効率的に捕捉・保持します。軽量で耐久性が高く、変形や破損が少ないため、長期間安定した性能を維持します。

円筒状ろ材|乱流を活かした高効率処理

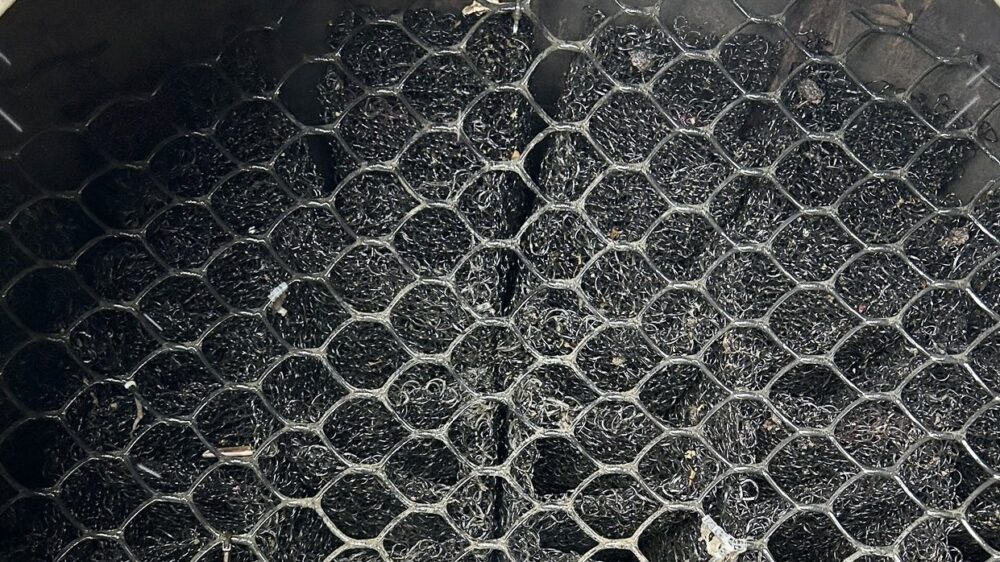

円筒状ろ材は網目構造を持ち、汚泥を保持しながら微生物が付着します。汚水が乱流することで微生物との接触が増え、効率的に汚れを分解できます。

高密度ポリエチレン(HDPE)製で軽量かつ耐久性があり、腐食や衝撃にも強いです。

点検時にガス抜きしやすい点もメリットです。

波板状接触ろ材|広い表面積と長期安定性

接触ろ材は微生物が付着しやすく、有機物や汚れを表面で分解します。比表面積が広く微生物の付着量が多いため、高い汚泥保持率を実現します。

耐久性が高く長期間使用可能です。波板状接触ろ材の特徴は以下のとおりです。

- 広い表面積で処理能力が向上

- 耐久性の高い材質で長期使用に対応

- 適度な水流抵抗で接触時間を確保

- 微生物の増殖に適した素材を使用

- 微生物が付着しやすい形状を採用

- 腐食やサビがなく維持管理が容易

- 安定した性能で水処理効果を発揮

担体・ろ材のデメリット|劣化・流出浄化槽への影響

担体のデメリット|摩耗・流出・ランニングコスト

担体のデメリットは以下のとおりです。

- エアレーションによる衝突で担体が摩耗する

- 摩耗により破片や担体が流出する恐れがある

- 担体は消耗品のため交換が必要になる

担体流出が起きる原因と浄化槽への影響

劣化した担体がメッシュを通過し、外部へ流出することがあります。定期的に保守点検を行い、担体が流出しないよう適切に管理しましょう。

嫌気ろ材の経年劣化とろ材流出リスク

嫌気ろ材は経年劣化によってネットが破れ、ろ材が流出するおそれがあります。トラブルを防ぐには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

浄化槽の清掃が不十分だったり、使用頻度が高い現場は、劣化のリスクが高まるため注意が必要です。蓄積した汚泥の重みやガスの発生により、ろ材が落下したり浮上したりします。

担体・ろ材の劣化と修理例と対策

担体・ろ材の劣化と修理例と対策について、以下で解説しています。

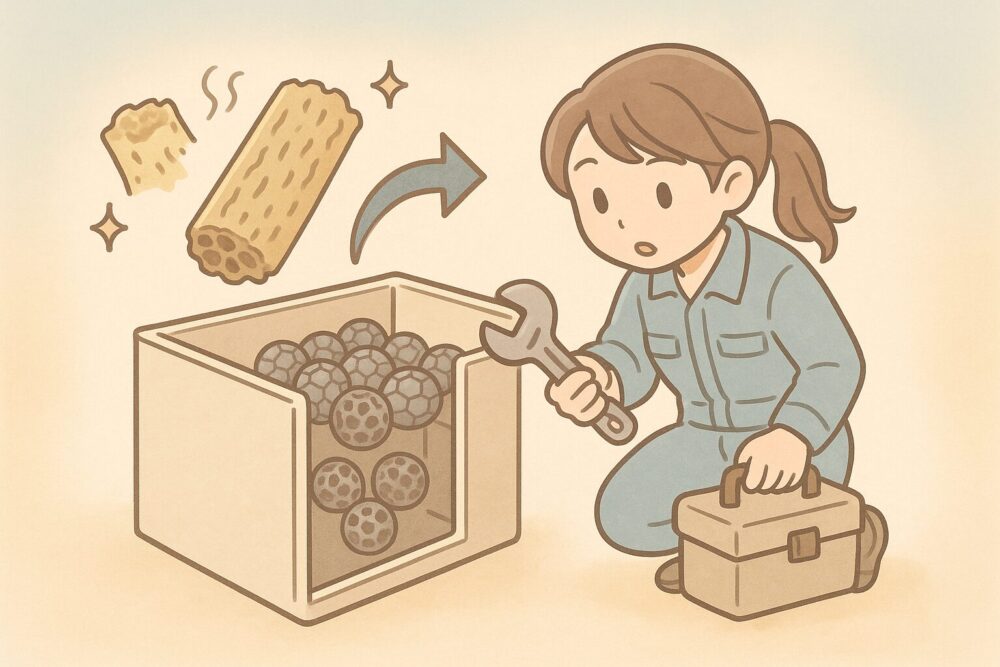

担体入れ替え手順

以下の動画では、劣化した担体の交換作業をご覧いただけます。

ろ材清掃方法

以下の動画で、ろ材の清掃方法をご覧いただけます。

補修工事のビフォーアフター

以下の写真はろ材浮上補修工事です。ろ材止めが浮上しています。

浮上しないようにLアングルで固定しました。

以下の写真はバッフル・ろ材浮上の補修事例です。

修理後↓

ろ材流出補修事例は以下のとおりです。

ろ材引き上げ↓

補強するための足を作成しました。

補修完了の写真は以下のとおりです。

水張り後の槽内の状態です。

まとめ|ろ材・担体を長く活かす方法

ろ材は大きなゴミや浮遊物を除去・分解します。担体は微生物が付着して細かい有機物を分解します。

ろ材・担体は、浄化槽の性能を保つうえで重要です。微生物が効率よく汚れを捕らえると、浄化処理の効果が高まります。

形状も多様で、用途に応じた設計が施されています。ろ材・担体を長く使うには、定期的な点検と清掃が重要です。