浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2種類があります。本記事では、それぞれの違いと単独処理浄化槽の種類を解説します。

単独処理浄化槽は現在も多く使われていますが、処理能力に限界があり、環境負荷が問題視されています。

以下の動画でもわかりやすく解説しています。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いとは?

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いは、処理する排水の範囲です。

単独処理浄化槽は、法律改正前に設置されたもので、トイレの排水のみを処理します。台所や風呂の生活雑排水は未処理のまま河川に流されます。

合併処理浄化槽は、トイレの排水に加え生活雑排水もすべて処理可能です。環境負担が少なく、合併処理浄化槽の設置が必須です。

単独処理浄化槽は新規設置が禁止されており、使用中のものも順次合併処理浄化槽に切り替える必要があります。

環境保護や法規制の観点から、現在は合併処理浄化槽の設置が標準です。

単独処理浄化槽の4つのタイプ解説|接触ばっ気型から腐敗型まで

単独処理浄化槽は大きく分けて4つの型式が存在します。以下でそれぞれについて解説します。

- 接触ばっ気型浄化槽

- 沈殿分離ばっ気型浄化槽

- 全ばっ気型浄化槽

- 腐敗型浄化槽

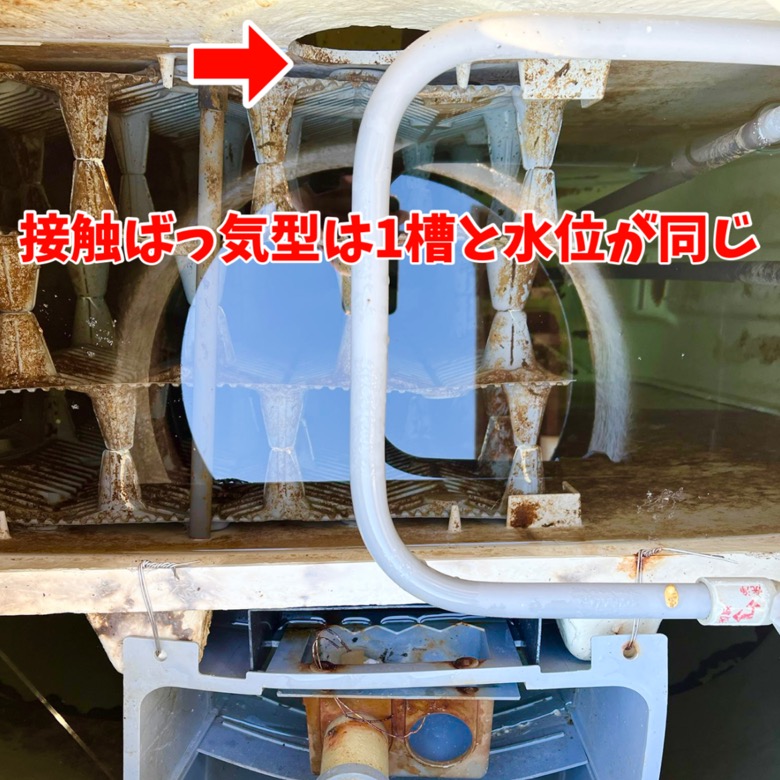

接触ばっ気型浄化槽の仕組み

接触ばっ気型浄化槽では、第1室で汚水を固体と液体に分離します。その後、接触ばっ気槽で微生物による浄化処理を行います。

接触ばっ気型浄化槽にはバルブが付いており、ろ材のメンテナンス時に「逆洗」作業が必要です。

微生物が繁殖しやすい「接触ろ材」が備わっており、汚水を効率的に処理します。

以下の動画でも紹介しています。

沈殿分離ばっ気型浄化槽の特徴

沈殿分離ばっ気型浄化槽は接触ばっ気型と似ていますが、1室の水位がばっ気槽より高い点が異なります。

接触ろ材を使わず、活性汚泥方式を採用している点も特徴です。

分離ばっ気型浄化槽は容量が少し大きく設計されています。汚泥の滞留時間が長くなるため、汚水処理の効率が上がります。

全ばっ気型浄化槽の特徴と注意点

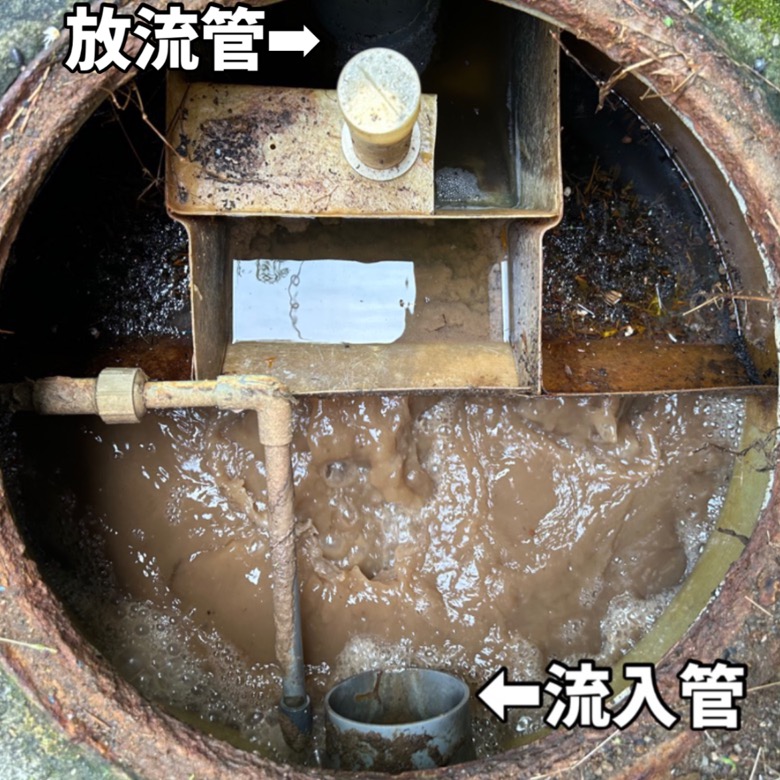

全ばっ気型浄化槽では、ばっ気槽で汚水を撹拌し、活性汚泥を生成します。沈殿槽で処理水を分離し、その後放流します。

接触ばっ気型や分離ばっ気型より古い浄化槽です。容量が小さいため、年に2回以上の清掃が必要です。

腐敗型浄化槽の特徴はブロワー不要

腐敗型浄化槽は、ブロワーを使用せず、自然な空気の流入で汚水を処理する最も古いタイプの浄化槽です。

「散水ろ床型」と「平面酸化型」があり、一般家庭では「平面酸化床型」がよく使われています。

川の流れをイメージした設計で、自然に空気を取り込み、微生物が汚水を浄化します。

以下の動画でも解説しています。

平面酸化型浄化槽の仕組みと特徴【動画付き】

平面酸化型浄化槽は腐敗型浄化槽の一種で、家庭や小規模施設で広く使われています。

汚水が凹凸のある酸化床を通過する際、表面に生物膜を形成した微生物が有機物を分解します。

詳細は以下の動画をご覧ください。

散水ろ床型の特徴

散水ろ床型浄化槽は、散水樋の下に石を敷き詰めた構造です。

散水樋から落ちる水がろ過材に触れ、表面に付着した汚れが微生物の活動によって分解されます。

構造や仕組みについては、以下の動画で確認できます。

単独処理浄化槽の問題点と環境への影響

単独処理浄化槽はトイレの排水のみを処理するため、家庭の汚水の約70%が未処理のまま環境に流出します。

水質汚染や生態系への悪影響が懸念され、環境保護の観点から使用が制限されています。合併処理浄化槽や下水道への接続を検討しましょう。

単独処理浄化槽のメンテナンスと清掃方法

浄化槽のメンテナンスは、適切に機能を維持するために欠かせません。接触ろ材や沈殿槽の清掃は定期的に行う必要があります。

接触ろ材のメンテナンス方法【動画付き】

接触ろ材は汚れや微生物が蓄積します。逆洗作業を行い、ろ材に付着した生物膜を除去しましょう。

逆洗の手順はこちら↓

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の清掃方法

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の清掃方法は、以下を参考にしてください。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替えるメリット

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ、切り替える流れとメリットは以下のとおりです。

- 合併処理浄化槽への切り替えメリット

- 合併処理浄化槽への切り替えの流れと費用

合併処理浄化槽への切り替えメリット

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替えるメリットは、以下のとおりです。

- 環境保護への貢献

- 未処理排水の流出を防ぎ、地域の水質改善に寄与します。

- 法令順守

- 現在の法律では、単独処理浄化槽の新規設置は認められていません。

- 住環境の改善

- 生活雑排水も処理することで、家庭内外の衛生環境が大きく向上します。切り替えることでストレスなく快適に。

合併処理浄化槽への切り替えの流れと費用

合併処理浄化槽への切り替えは、以下を参考にしてください。

- 業者の選定:信頼できる浄化槽業者を選び、見積もりを依頼する

- 工事の流れ:設置場所や既存設備により異なるが、通常数日で完了する

- 費用の目安:工事費や設備費は地域や規模によるが、100万円程度かかる

詳細な費用については、以下の記事をご参照ください。補助金制度もあるため、お住まいの自治体の確認をおすすめします。

まとめ

単独処理浄化槽は環境保護や法令順守の観点から、今後は合併処理浄化槽への切り替えが必須です。

設置やメンテナンスには専門知識が必要なため、信頼できる業者に相談し、最適な選択をしましょう。