【浄化槽漏水・湧水の原因】・FRP補修の手順と修理費用の目安紹介!

浄化槽の漏水は、地盤沈下や環境汚染を引き起こす問題です。漏水は浄化槽の亀裂や穴から汚水が漏れる現象で、湧水は亀裂部分から水が湧きでる状態を指します。

この記事では、漏水の原因や修理方法、必要な道具や修理費用について解説します。漏水や湧水を放置すると環境に影響がでるため、迅速な対応が必要です。

記事を読めば、漏水や湧水の対処法を理解できます。

漏水・湧水の修理手順について、以下の動画で解説しています。

浄化槽漏水修理にかかる費用相場

浄化槽漏水修理にかかる費用相場について、以下の内容を解説します。

- 漏水・湧水修理の費用相場

- 漏水・湧水修理の費用を抑えるコツ

漏水・湧水修理の費用相場

家庭用浄化槽の修理相場は10〜30万円です。漏水・湧水修理の費用は、地域や業者、現場の状況によって大きく異なります。

高額に感じるかもしれませんが、作業内容を考えると妥当です。専門技術と汚れた狭い槽内での長時間作業が必要なため、費用は高くなります。

漏水・湧水修理の費用を抑えるコツ

定期的な保守点検と清掃を実施し、早期発見することが漏水や湧水の修理費用を抑えるコツです。早期に発見して修理すれば、損傷の拡大を防げます。

費用が心配な場合は、複数の業者に見積もりを依頼し、相場を確認しましょう。

浄化槽漏水・湧水修理に必要な道具

浄化槽漏水・湧水修理に必要な道具について、以下の内容を解説します。

- 漏水・湧水修理に必要な道具一覧

- 修理に必要な道具が揃ったキットの紹介

漏水・湧水修理に必要な道具一覧

浄化槽漏水・湧水修理に必要な道具は、以下のとおりです。

- FRP樹脂

- ガラスマット

- 硬化剤

- サンドペーパー

- ローラー

- 刷毛

- アセトン

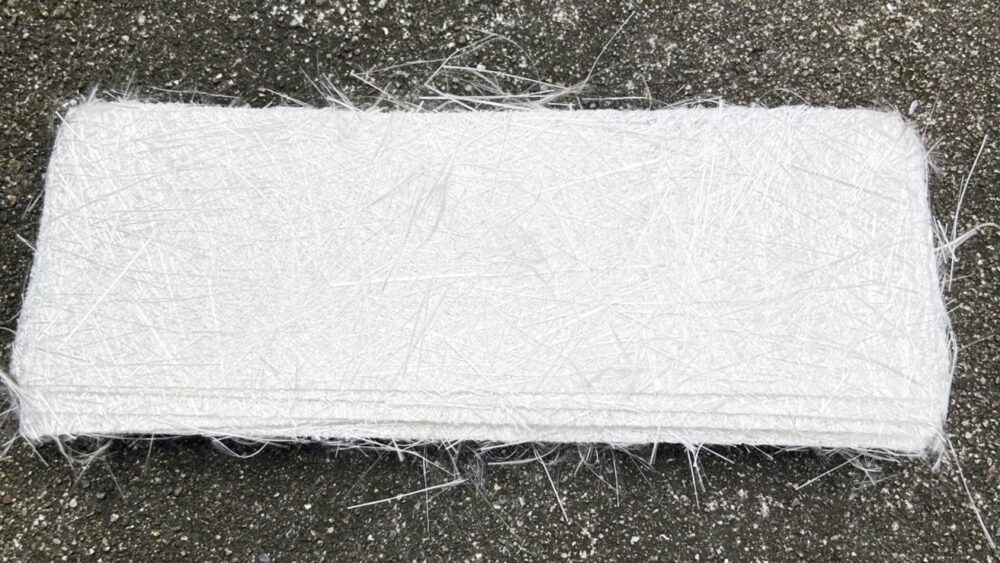

FRPは「繊維強化プラスチック」の略で、軽量かつ耐久性に優れた材料です。樹脂とガラス繊維マットを組み合わせて使用し、軽さと高い強度を兼ね備えています。

FRPは、浄化槽の素材としても広く採用されています。小型船の製造によく使われ、繊維状の模様が特徴です。

ガラスマットはハサミなどで作業しやすいサイズに切り分けて使用します。

修理に必要な道具が揃ったキットの紹介

修理に必要な道具が揃ったキットは、以下の商品をご参照ください。

| 道具 | 使い方・特徴 |

| インパラポリエステル樹脂(2kg) | 硬化剤を1〜2%加えてよく混ぜる。気温や湿度に応じて硬化剤量を調整。 |

| アセトン(500ml) | 道具の洗浄に使用。カップに少量ずつ取り洗って捨てる。 |

| 硬化剤(100ml) | 樹脂に1〜2%添加。混合時にピンクからグリーンに色変化。 |

| ガラスマット(1m×260cm) | 繊維が飛び散りにくいタイプで作業しやすい。 |

| ローラーバケット・内容器セット | ローラー収納用バケット付き。持ち手あり作業効率アップ。スペア容器付属。 |

| 脱泡ローラー・スペアローラー・ハンドル | 幅100mm。マットをよれさせないよう優しく転がす。 |

| フレンズサンドペーパーセット | 40番から1000番まで。番手を順番に上げて作業。 |

| 手袋・マスク | 必須安全装備。外エンボスタイプ手袋で樹脂に強くフィット感良好。 |

| イエローローラー | 毛量多めで樹脂を優しく乗せる。ガラスマットを傷めない。 |

| マスキングテープ | 直線や細かい部分の養生に。円形はカッターで切り取って仕上げ。 |

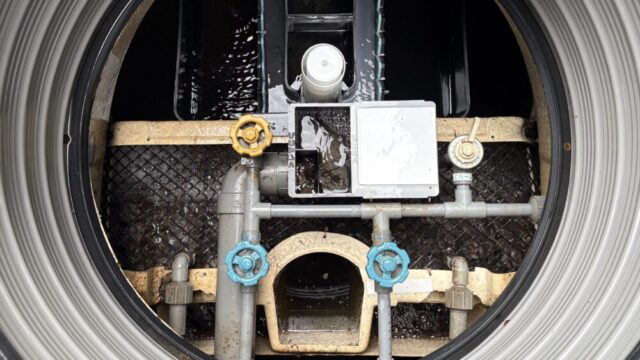

消毒槽破損による漏水

浄化槽では、浄化処理された水が中央の越流堰を通過し、消毒剤を経由して放流管へ流れます。

亀裂や破損があると、そこから水が侵入し、大腸菌などの未滅菌細菌が放流されてしまいます。問題を防ぐには、浄化槽修理が必要です。

越流堰とは上澄みの水を均等に放流させるための堰です。

FRP樹脂の修理手順

FRP樹脂の修理手順は、以下のとおりです。

- 割れた部分をブラシで掃除し、サンドペーパーで磨く

- 浄化槽表面の接着剤や汚れをグラインダーで除去する

- 水漏れ箇所は粘土や水中ボンドで塞ぐ

- 完全に乾燥させ、トーチやウエスで水分を除去する

- FRP樹脂と硬化剤を混ぜ、ローラーや刷毛でガラスマットを貼る

FRP樹脂は硬化するまでに時間がかかる

FRP樹脂貼り付け後は硬化するまで待ちます。硬化時間は硬化剤の量や気温で異なるため、作業前に説明書を確認しましょう。

暖かい環境では硬化が早まり、寒い環境では時間がかかります。

硬化を早めるにはドライヤーや電気ヒーターが効果的です。FRP樹脂は過熱によって割れるリスクがあるため、温度管理に注意しましょう。

初心者は自然硬化を待つ方が、安全かつ確実です。以下の動画では、過熱により樹脂が割れる様子を紹介しています。

硬化を確認する際は手袋を着用し、貼り付けた部分が固まっているか確認しましょう。手袋を着けて修理箇所に触れたとき、FRP樹脂が手袋に付着する場合は、硬化していない証拠です。

作業後は、ローラーや刷毛をアセトンで洗浄してください。洗浄しないと硬化して再利用できなくなります。

修復後は浄化槽に水を張り、水漏れがないか確認しましょう。問題がなければ作業完了です。

漏水・湧水修理作業中の注意点

漏水・湧水修理作業中の注意点は、以下のとおりです。

- 作業前に換気を行う

- 単独作業を避ける

- 定期的に休憩する

作業前に換気を行う

槽内作業時は必ずダクトを使用し、十分に換気しましょう。槽内での作業は温度が上昇するため、熱中症や脱水症状のリスクが高まります。

FRP樹脂と硬化剤を混ぜる際は強い匂いが発生します。匂いやホコリから身を守るために必ずマスクを着用してください。

単独作業を避ける

単独作業は避けてください。槽内作業は必ず二人以上で行い、万が一に備えて常に他の人が近くで監視しましょう。

マンホール上での作業は一人でも可能です。槽内に入る際は必ず複数人で作業し、単独作業は避けましょう。

定期的に休憩する

初心者は作業ペースの調整が難しく、無理に急ぐと体力を消耗し、熱中症のリスクが高まります。作業は定期的に休憩を取りながら進めましょう。

大型浄化槽修理での安全対策のポイント

大型浄化槽内の作業では、有毒ガスの硫化水素に注意が必要です。腐った卵のような匂いが特徴です。

作業の安全を確保するため、以下の点に注意しましょう。

- 酸素濃度と硫化水素濃度の基準

- 硫化水素濃度の測定方法

酸素濃度と硫化水素濃度の基準

| 確認事項 | 詳細 |

| 酸素濃度の基準 | 安全な作業環境には酸素濃度が最低18%以上必要 |

| 硫化水素濃度の基準 | 硫化水素濃度は10ppm以下であることが求められる |

| 通常の酸素濃度 | 通常の空気中の酸素濃度は約21% |

| 酸素欠乏症のリスク | 酸素濃度が18%未満になると、酸素欠乏症のリスクが生じる |

| 硫化水素のリスク(10ppm超え) | 目の刺激や気管支炎などの症状が発生する可能性がある |

| 硫化水素のリスク(350ppm超え) | 生命の危険が生じる |

| 硫化水素のリスク(700ppm超え) | 死亡のリスクが高まる |

| 特別教育の必要性 | 酸素欠乏や硫化水素の危険に対処するため、約5.5時間の学科講習が必要 |

| 教育の種類(1種) | 基本的な酸素欠乏対策の教育 |

| 教育の種類(2種) | 硫化水素中毒のリスクがある場合の高度な教育 |

| 硫化水素濃度の測定方法 | 硫化水素濃度を正確に測定するためには、専用の測定機器を使用する |

硫化水素濃度の測定方法

硫化水素検定器は硫化水素濃度を正確に測定するために使用します。作業開始前に複数箇所で濃度を測定し、安全を確認しましょう。

浄化槽修理の事例紹介

仕切り板の修理事例

以下の動画は、仕切り板の修理方法を紹介しています。

単独処理浄化槽のクラック補修

こちらは湧水の現場。

FRP樹脂とガラスマットで補強。

配管を取り付けて作業完了。

動画はこちらです。

槽内にクラック(割れ目)が見られます。

FRP樹脂で補修後↓

消毒槽越流堰のヒビ割れ補修

消毒槽の漏水修理では、越流堰に生じたヒビ割れが原因でした。ヒビ割れは何らかの負荷によって発生したものです。

修理にはFRPとコーキング材を使用し、割れた箇所を補修しました。

まとめ

今回紹介したFRP補修方法は、比較的簡単な漏水修理です。修理内容や範囲によっては、初心者でも対応できます。

大きな亀裂や浄化槽全体に損傷がある場合は、無理に自己修理を試みず、専門業者に相談してください。浄化槽は生活に直結する重要な設備です。

浄化槽の修理には専門知識と経験が必要なため、専門業者に依頼するのが安心です。修理作業では、作業環境の安全確保が最も重要です。

作業中は十分に換気を行い、必ず複数人で連携して進めましょう。単独作業は事故のリスクが高まるため、絶対に避けてください。

| 気をつけること | 詳細 |

| 換気を確保 | 作業中は十分な換気を行い、ガス中毒や酸欠を防ぐ |

| 作業は複数人で | 安全のために複数人で作業を行い、緊急時の対応ができる体制を整える |

| 定期的に休憩 | 長時間の作業は避け、定期的に休憩を取って安全性を維持する |

| FRP補修キットの使用時の注意 | FRP補修キット使用時には、樹脂の取り扱いに注意し、手順に従う |

| 異なる材料の確認 | 修理箇所の材料を確認し、適切な補修方法を選択する |

| 修理前に管理会社に相談 | 修理開始前に管理会社や専門業者に相談し、トラブルを回避する |

| 修理中の排水管理 | 修理中は、浄化槽への排水が流れないように注意する |