【現役管理士おすすめ】浄化槽と環境にやさしい使い方7選|寿命を延ばす方法紹介!

浄化槽は微生物の力で生活排水を分解・処理する設備です。誤った使用は微生物の働きを弱め、処理性能が低下します。

浄化槽の劣化や故障を招き、周囲の環境にも悪影響を与えます。日常の使い方に注意が必要です。

この記事では、浄化槽を正しく使うためのの7つのポイントを紹介します。記事を読めば、浄化槽の寿命を延ばせます。トラブルを防ぐために、以下の注意点を確認してください。

- マンホール上に物を置かない

- トイレットペーパー以外はトイレに流さない

- 浄化槽周辺に木や植物を植えない

- 大量の塩素系漂白剤を使わない

- ブロワーの電源は切らない

- 不要な場合、放流ポンプを設置しない

- 油や食べカスは流さない

マンホール上に物を置かない

マンホール上に物を置いてはいけない理由は、以下のとおりです。

- 点検や清掃をスムーズに行うため

- マンホールの耐荷重と安全性を確保するため

- マンホールの破損リスクを減らすため

- マンホールロックは必須

点検や清掃をスムーズに行うため

浄化槽の点検や清掃を円滑に行うため、マンホールの上には物を置かないようにしましょう。マンホールは経年劣化や気温変化で膨張し、閉まりが悪くなります。

臭いが漏れるだけでなく、転倒リスクも高まります。

マンホールの耐荷重と安全性

マンホール上を駐車スペースにする場合は、安全荷重を確認しましょう。「500K」の表示があればタイヤ1つあたり最大荷重は500キロで、2トン車まで対応可能です。

6トン車対応のマンホールは耐久性が高く、乗用車が通行しても安全です。

以下の動画で耐荷重について解説しています。

マンホール破損リスク

外見に問題がなくても、マンホール枠が損傷している場合があります。事故や槽内の損傷につながるため、定期的な維持管理を行いましょう。

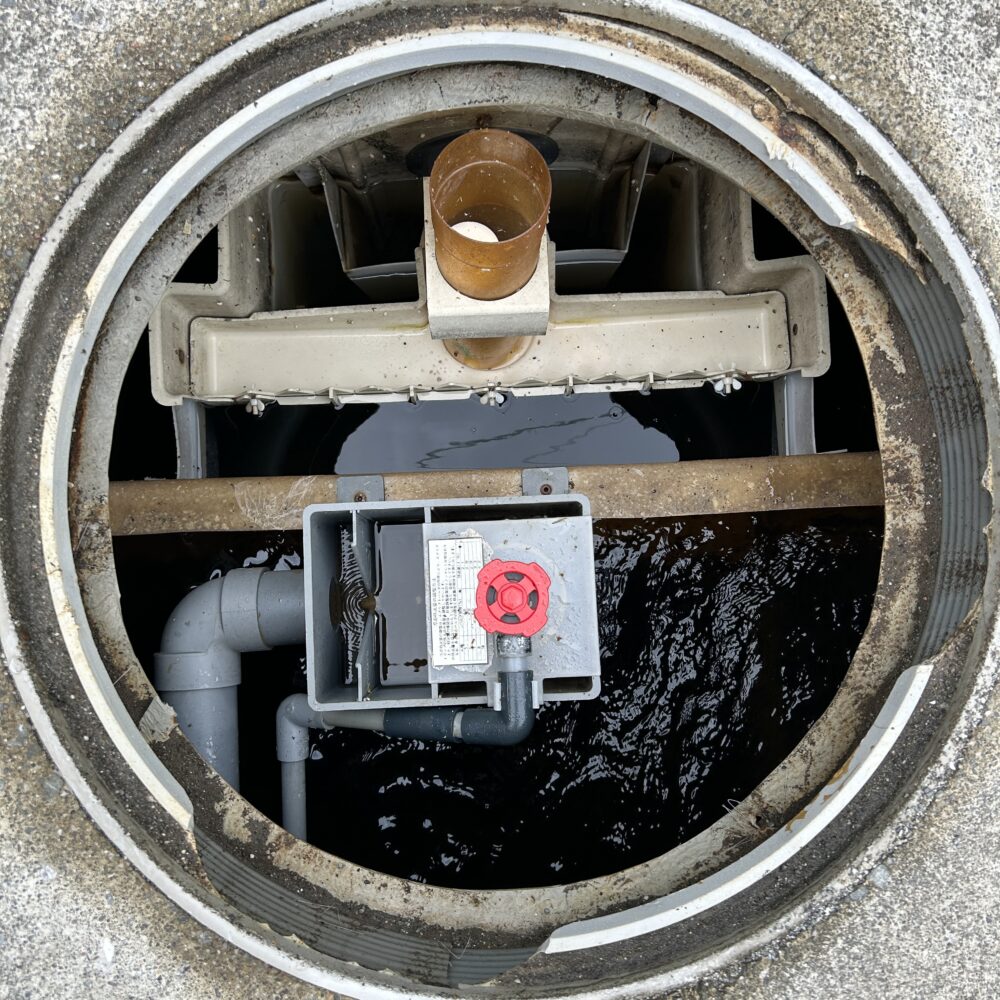

下の写真は、マンホール枠を交換後の状態です。

ヒビや割れが見られる場合、配管や関連装置に破損が広がるため、早急に交換しましょう。

枠の交換や鉄板の設置は有効な対策です。

作業には専門知識が必要なため、自己判断せず管理業者に相談し対応を依頼しましょう。

マンホールロックは必須

マンホールにはロック付きとロックなしの2種類があります。ロックなしは価格が安く選ばれがちですが、安全面に注意が必要です。

ロックなしは豪雨や洪水時に外れる可能性があり、子どもでも簡単に開けられるため危険です。

事故防止のため、ロック付きマンホールを使用してください。

トイレットペーパー以外はトイレに流さない

トイレットペーパー以外をトイレに流してはいけない理由について、以下の内容を解説します。

- 流せると表示されたものでも分解が難しい

- 日本製と海外製トイレットペーパーの違い

流せると表示されたものでも分解が難しい

市販の「流せる」と記載された製品でも分解が難しく、槽内で固まり詰まりの原因になるため注意が必要です。

厚手で強度が高いため、通常のトイレットペーパーより分解されにくく、槽内で残りやすいです。

ウェットティッシュ、尿漏れパッド、生理用品は槽内に残るため注意が必要です。詰まりや設備の損傷につながります。

詳しくは以下の動画で解説しています。

日本製と海外製トイレットペーパーの違い

海外製のトイレットペーパーはパルプの品質が異なり、分解しにくいためトイレ詰まりの原因になります。

日本ではトイレットペーパーを流す習慣がありますが、海外では可燃ごみとして処理することが一般的です。

詰まりを防ぐためには、分解しやすい日本製のトイレットペーパーを選びましょう。特に「100%パルプ製のシングルタイプ」は分解が早く、浄化槽への負担を軽減します。

浄化槽周辺に木や植物を植えない

浄化槽周辺に木や植物を植えてはいけない理由は、以下のとおりです。

- 木の根による浄化槽や配管へのダメージ

- 植物を植えたい場合の対策

木の根による浄化槽や配管へのダメージ

浄化槽の周囲に木や植物を植える際は注意が必要です。根が成長すると浄化槽や配管を損傷し、内部に侵入すると流れを妨げ、詰まりや漏水の原因になります。

植物を植えたい場合の対策

浄化槽や配管からは少なくとも3メートル以上離れた場所に植栽しましょう。根が深く張らない草花や低木、成長の遅い植物を選べば、浄化槽への影響を抑えられます。

庭に緑を増やしたい場合はプランター栽培もおすすめです。プランターなら土を掘る必要がなく、浄化槽に影響を与えず植物を楽しめます。

大量の塩素系漂白剤を使用しない

大量の塩素系漂白剤を使用してはいけない理由は、以下のとおりです。

- 塩素系漂白剤の影響

- 代替品としての酸素系漂白剤

塩素系漂白剤の影響

漂白剤には「塩素系」と「酸素系」の2種類があります。塩素系は除菌や漂白力が強いですが、使用時の注意が必要です。

塩素系は使ったらダメなの?

塩素系漂白剤は槽内の微生物に影響を与えますが、適量なら問題ありません。過剰使用は微生物を死滅させ、浄化槽の機能低下や水質悪化の原因になります。

汚れがひどい場合は漂白剤を希釈して使うか、多量の水で洗い流しましょう。使用は週1回程度に抑えると浄化槽への負担を軽減できます。

代替品としての酸素系漂白剤

日常の清掃には微生物にやさしい酸素系漂白剤がおすすめです。異なる漂白剤の併用は避けましょう。

漂白剤の併用は、化学反応で有害な塩素ガスが発生する恐れがあります。安全に配慮して掃除を行いましょう。

ブロワーの電源は切らない

ブロワーの電源を切ってはいけない理由は、以下のとおりです。

- 微生物の活動に必要な酸素供給

- ブロワー設置の注意点

微生物の活動に必要な酸素供給

槽内には酸素を必要とする微生物が生息しており、維持と浄化機能にはブロワーが欠かせません。電源を切ると槽内の循環が停止し、微生物が死滅します。

ブロワーは移送、循環、返送の各配管へエアーを供給する役割も担っています。

ブロワーの電源は常に入れておきましょう。家庭用ブロワーの電気代は1日あたり約20〜30円です。

ブロワー設置の注意点

ブロワー設置時は直射日光を避け、高温による故障を防ぐため風通しの良い日陰を選びましょう。騒音対策には防音ボックスや防振マットが効果的です。

点検しやすい場所に設置し、積雪や水たまりができない環境を選ぶと安定した運転が可能です。

放流ポンプはできるだけ設置しない

放流ポンプの役割とランニングコストは以下のとおりです。

- 放流ポンプの役割

- 放流ポンプの交換とランニングコスト

放流ポンプの役割

放流ポンプは勾配不足や放流先までの距離が長い、高低差がある場合に水を排水する装置です。放流ポンプ設置後は、ランニングコストが発生します。

放流ポンプの交換とランニングコスト

放流ポンプには寿命があるため、定期的な交換が必要です。交換を怠ると浄化槽全体の機能が低下し、修理費用が増加します。

定期的にメンテナンスを行い、ポンプが正常に動作しているか確認しましょう。以下の動画で、放流ポンプの交換方法を紹介しています。

油や食べカス・熱湯を流さない

油や食べカス、熱湯を浄化槽に流してはいけない理由は以下のとおりです。

- 油や食べカスが与える悪影響

- ラーメンの残り汁の処理方法

- 熱湯の流し方には注意が必要

油や食べカスが与える悪影響

浄化槽には油を流さないようにしましょう。油は分解されにくく水面に浮き、微生物の活動を妨げます。浄化槽の処理性能が低下し、詰まりや臭気の原因になります。

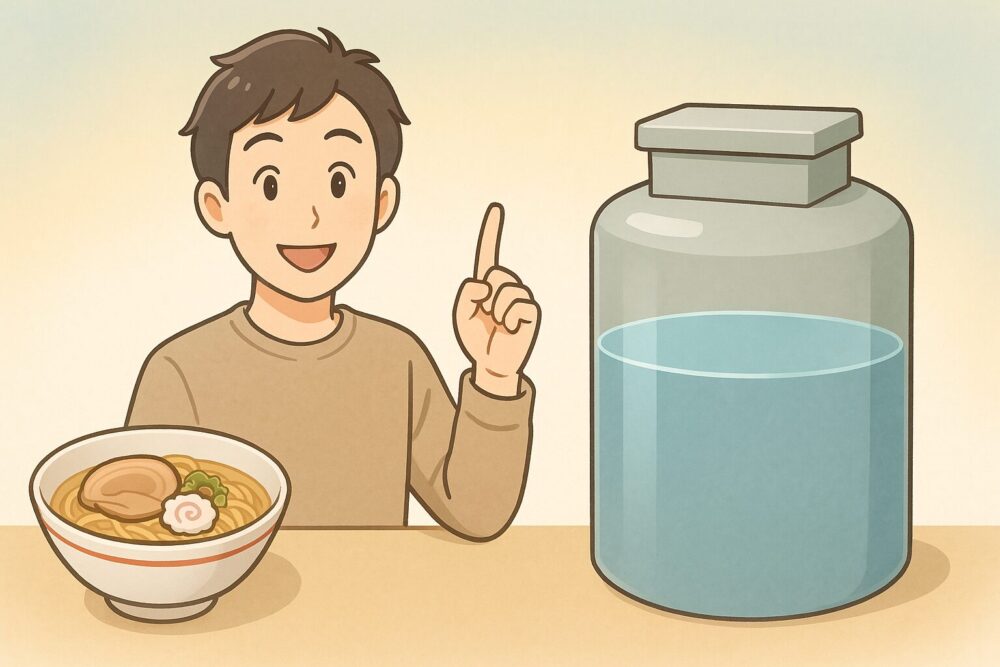

ラーメンの残り汁の処理方法

ラーメンや揚げ物の残り汁を流すと、油が配管内で固まり詰まる原因になります。

油を処分する際は、キッチンペーパーや新聞紙で拭き取り、固形物としてゴミに出しましょう。残り汁には凝固剤を使って固める方法もあります。

熱湯の流し方には注意が必要

浄化槽に繋がる塩ビ配管の耐熱温度は約60℃と低めです。沸騰したお湯をそのまま流すと、配管が変形する恐れがあります。沸騰した湯を流す際は、水を一緒に流して温度を下げると、配管へのダメージを防げます。

浄化槽維持管理で生活と環境を良くしよう

浄化槽は生活に欠かせない重要な設備です。正しく使い、定期的にメンテナンスを行うことで寿命を延ばし、環境への負担も減らせます。

日々の小さな配慮が、将来のトラブルを防ぎ、快適な生活環境の維持につながります。

維持管理や節水を意識し、浄化槽に過度な負担をかけないよう心がけましょう。適切に使用すれば、生活の質が向上し、環境への影響も抑えられます。

小さな工夫が、環境と家計の両方を守ります。まずは、できることから始めましょう。

浄化槽は大切な生活インフラです。日々の使い方を見直すと、耐久性が向上し、環境への負担も軽減できます。