浄化槽を使用していて、臭いに悩む方は多くいます。臭気は、浄化槽に異常が生じている重要なサインです。

本記事では、浄化槽の基本構造や微生物の働き、臭気が発生する原因と具体的な対策を解説します。記事を読めば、対策がわかり、浄化槽の機能を正常に回復できます。

原因を正しく理解し、快適な生活環境を取り戻しましょう。臭気の主な原因は以下のとおりです。

- 浄化槽本体やブロワーの経年劣化が臭気の原因になる

- 槽内の汚れや堆積物の蓄積で臭気が発生する

- 排気管や通気孔の詰まりが臭気を引き起こす

- 酸素供給不足により微生物の処理機能が低下する

- 廃棄物や油脂の蓄積が臭気の発生につながる

- マンホールの隙間から臭気が漏れる

以下の動画でもわかりやすく解説しています。

浄化槽の仕組みと微生物の役割

浄化槽の役割と仕組みは以下のとおりです。

- 浄化槽の目的は汚水を浄化すること

- 嫌気性微生物は酸素を嫌う浄化槽の主役

- 好気性微生物が活性化し浄化を促進する

浄化槽の目的は汚水を浄化すること

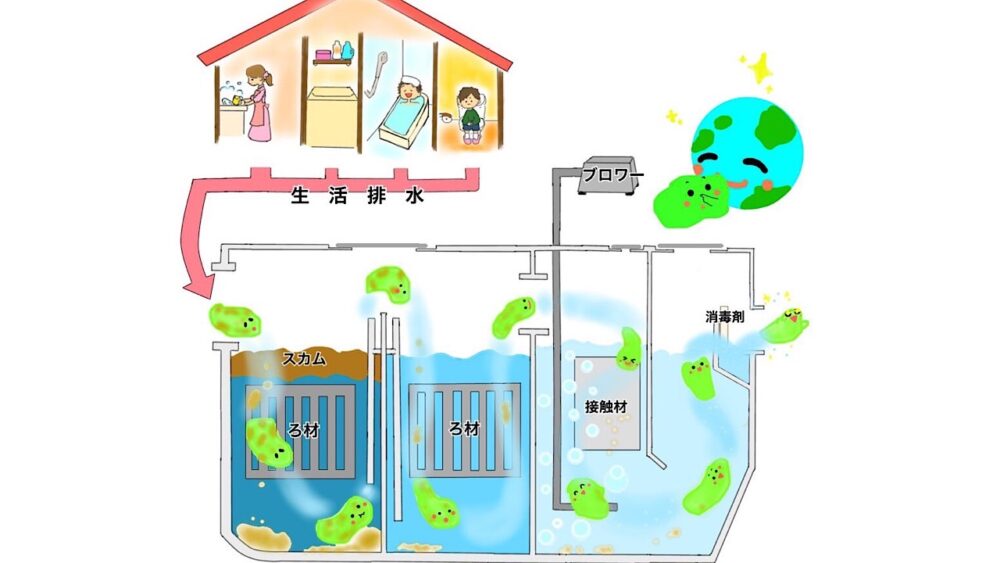

浄化槽は、下水道が未整備の地域で生活排水を処理し、公共用水域の水質を守るための設備です。

浄化槽では、有機物を分解・浄化する2種類の微生物が重要な役割を担っています。

以下に、槽内での汚水処理の流れを解説します。

- 嫌気ろ床槽1室で基本的な分解を行う

- 嫌気ろ床槽2室でさらに分解・処理を行う

- ばっ気槽で微生物が水中の窒素を還元する

- 消毒槽で微生物や大腸菌を滅菌し放流する

嫌気性微生物は酸素を嫌う浄化槽の主役

嫌気性微生物は、酸素を必要としない微生物です。

嫌気ろ床槽には、微生物が生息できる「ろ材」が設置されています。汚水が通過する際に微生物が固形物を分解し、水を浄化します。

詳しくは以下の動画をご覧ください。

好気性微生物が活性化し浄化を促進する

好気性微生物は酸素を必要とし、酸素がない環境では生存できません。

嫌気ろ床槽の第1室と第2室を通過した汚水は、次にばっ気槽へ移送されます。ブロワーから空気が供給され、好気性微生物が汚水中の有機物を分解します。

空気を送る機器をブロワーと呼びます。

臭気の原因と解決法

ニオイ問題を解決するためには、原因を知ることが重要です。ニオイの主な原因は、以下のとおりです。

- 槽内で発生するガスが臭気の原因になる

- 油や食べカスによって処理能力を超えると臭気が発生する

- ブロワーの故障や風量不足で処理機能が低下する

- 保守点検を怠ると汚れが溜まり臭気が発生する

- マンホールの破損が臭気の原因になる

- 害虫の排泄物や死骸が臭気を引き起こす

- 新築やリフォーム時に臭気が発生する

槽内で発生するガスが臭気の原因になる

浄化槽からの臭気の原因は、し尿から発生するアンモニアや硫化水素などのガスです。

アンモニアは刺激的な臭気を放ち、硫化水素は腐った卵やタマネギに似た独特のニオイが特徴です。

詳しくは、以下の動画でガス発生の過程をご確認ください。

油や食べカスによって処理能力を超えると臭気が発生する

浄化槽に油や食べカスを含む汚水が流れ込むと、処理能力を超えます。不十分な処理が臭気の原因になります。油脂や食べカスは分解が難しいためです。

家庭や飲食店では、油を流さず、食べカスを事前に取り除くことが重要です。定期的な清掃やメンテナンスで浄化槽のトラブルや臭気を防げます。

ブロワーの故障や風量不足で処理機能が低下する

ブロワーが故障すると、槽内の酸素が不十分になり、処理機能が低下します。臭気や水質悪化が発生します。

風量を確保するため、ブロワーの修理や交換を行いましょう。

ブロワー交換時には、一時的に臭気が発生します。臭気が発生した際はシーディング剤の使用がおすすめです。

シーディング剤は微生物のバランスを整えます。臭気の原因となる物質を分解して脱臭効果を発揮します。

保守点検を怠ると汚れが溜まり臭気が発生する

浄化槽の機能を維持し、臭気を防ぐためには、定期的な保守点検と清掃が欠かせません。清掃を怠ると、槽内に汚泥が蓄積し、浄化槽の性能が低下します。

微生物の活動が弱まり、水質に悪影響を与えます。保守点検を怠れば、浄化槽は本来の機能を十分に発揮できなくなります。

マンホールの破損が臭気の原因になる

マンホールの耐用年数は使用状況によりますが、目安は約10年です。破損すると、槽内の臭気が外部に漏れ出す原因になります。

浄化槽にひび割れや蓋のズレ、老朽化が進むとガスが漏れ、臭気の原因になります。

破損が確認された場合は、早急に修理や交換を行い、問題の拡大を防ぐことが大切です。

害虫の排泄物や死骸が臭気を引き起こす

浄化槽内は一年を通して暖かく、害虫が繁殖しやすい環境です。マンホールの隙間から侵入した害虫が槽内や周辺で繁殖すると、排泄物や死骸が溜まり臭気の原因になります。

害虫の発生を防ぐためには、浄化槽周辺を清潔に保つことが欠かせません。

害虫対策には、殺虫プレート「バポナ」の使用が効果的です。槽内に設置することで、約3か月間にわたり殺虫ガスが持続し、害虫駆除に役立ちます。

新築・リフォーム時に臭気が発生する

新設の浄化槽でも、微生物環境が整うまで約6か月かかるため、臭気が発生することがあります。「シーディング剤」を使うと、微生物の活動が活性化し、臭気を抑えられます。

正しい浄化槽の使用方法

臭気の原因を理解したうえで、浄化槽を正しく使うことが不可欠です。以下に、適切に使用するポイントを解説します。

- 浄化槽にはトイレットペーパー以外を流さない

- 洗剤の使用は浄化槽への影響を考慮する

- 浄化槽管理者の責任と義務を理解する

浄化槽にはトイレットペーパー以外を流さない

浄化槽に流して良いものは、トイレットペーパーのみです。

トイレットペーパーは水に溶けやすく設計されています。ティッシュやウェットティッシュは溶けにくく、槽内で詰まりるため、流してはいけません。

トイレットペーパー以外をトイレに流すと、詰まりや故障の原因になります。「流せる〇〇」も詰まりを引き起こすため、使用後はゴミとして処分しましょう。

以下の動画では、トイレットペーパーとティッシュの溶けやすさの違いを実験しています。

洗剤の使用は浄化槽への影響を考慮する

強力な洗剤や漂白剤を多用すると、微生物がダメージを受け、処理能力が低下します。

環境にやさしい中性洗剤や浄化槽対応洗剤を使えば、微生物を守りながら安心して洗濯できます。

洗剤は、適量を守れば浄化槽に影響はありません。ただし、洗剤の使いすぎには注意しましょう。

中性洗剤や酸素系洗剤を使用することで、微生物への影響を抑え、槽内環境を維持できます。

浄化槽管理者の責任と義務を理解する

浄化槽の維持管理は、「法定検査」「保守点検」「清掃の実施」が法律で義務付けられています。

維持管理は所有者の責任であり、持続可能な環境を守るために重要な取り組みです。

まとめ|浄化槽を快適に保ちましょう

臭気問題を放置すると悪化し、周囲にも迷惑をかけます。定期的な維持管理と対策を行い、問題を未然に防ぎましょう。

日頃から適切な使い方を心がけることも大切です。洗剤や廃棄物の扱いに注意し、保守点検や清掃を怠らないようにしましょう。

家庭でも正しい知識を持つと、浄化槽のトラブルを防ぎ、長く快適に使い続けることが可能です。