【二重取りは誤解】浄化槽保守点検と法定検査の違い|それぞれの役割解説!

「保守点検と法定検査はどう違うの?」「法定検査は本当に必要?」と疑問に思う方は多くいます。法定検査は、浄化槽を適切に維持・管理するために欠かせない検査です。

この記事では法定検査の内容や保守点検との違い、受検するメリットを解説します。記事を読むと浄化槽の維持管理に必要な知識を身に付けられます。

浄化槽利用者が知っておきたい法定検査の知識3選

浄化槽利用者が知っておくべきこと3選について、以下で解説します。

- 浄化槽所有者の義務と責任

- 法定検査でチェックする項目一覧

- 浄化槽の法定検査と保守点検の違い

以下の動画では、保守点検について解説しています。

浄化槽所有者の義務と責任

浄化槽の所有者には、法律で維持管理の義務が課されています。自宅から出る排水に責任を持つのは当然のことです。

点検や検査の頻度は地域によって異なるため、お住まいの自治体の規定を確認してください。

法定検査の受検は浄化槽法で定められた所有者の義務です。未受検の場合は法律違反となり、最大30万円以下の過料が科されます。

過料とは秩序維持のために金銭を徴収する制度です。刑事事件における罰金とは異なり、前科にはなりません。

法定検査でチェックする項目一覧

検査項目は以下の表を参考にしてください。

| 検査の種類 | 7条検査 | 定期検査(11条検査) |

| 検査の時期 | 使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内 | 年1回 |

| 外観検査 | 設置状況 設備稼働状況 水の流れ状況 使用状況 悪臭発生状況 消毒実施状況 蚊やハエの発生状況 | 設置状況 設備稼働状況 水の流れ状況 使用状況 悪臭発生状況 消毒実施状況 蚊やハエの発生状況 |

| 水質検査 | 水素イオン濃度(pH) 活性汚泥沈殿率 溶存酸素量 透視度 塩化物イオン濃度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) | 水素イオン濃度(pH) 溶存酸素量 透視度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) |

| 書類検査 | 使用開始直前の保守点検記録をもとに、浄化槽が適正に設置されているか検査する | 保守点検や清掃の記録、前回の検査記録を参考にし、保守点検と清掃が適正に行われているか検査する |

浄化槽の法定検査と管理業者の違い

お客様からは「浄化槽の保守点検や清掃に加えて、法定検査は必要なのか?」というご質問を多くいただきます。

それぞれの特徴は、以下のとおりです。

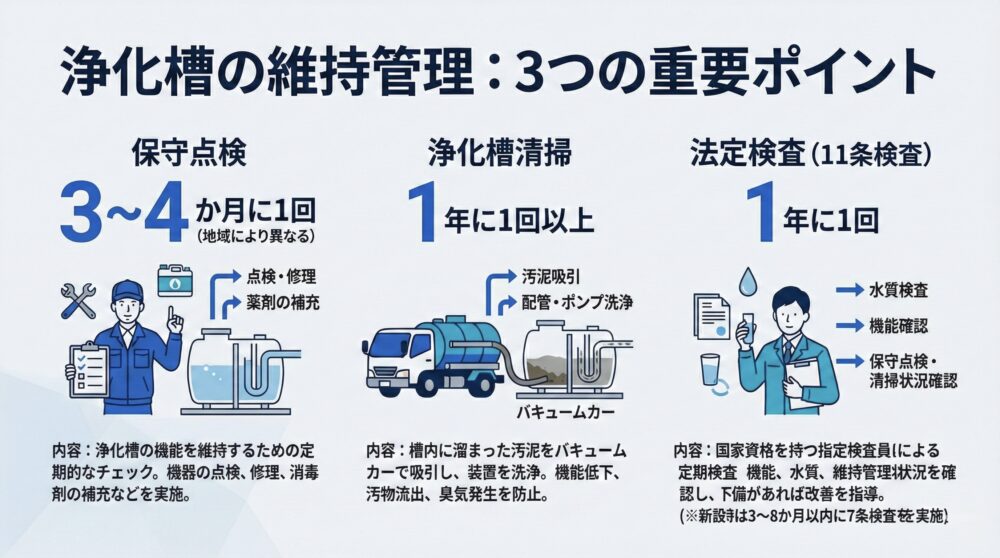

- 保守点検

- 浄化槽の機能を維持するためには、定期的な保守点検が欠かせません。3〜4か月に1回の頻度で行われ、点検や修理、薬剤の補充などが実施されます。(点検回数は地域により異なる)

- 浄化槽清掃

- 浄化槽清掃は年1回以上必要です。バキュームカーで槽内の汚泥を吸引し、配管やポンプを洗浄します。浄化槽の機能低下や汚物の流出、臭気の発生を防げます。

- 法定検査

- 浄化槽は年1回、法定検査(11条検査)を受ける必要があります。新設時は、使用開始から3〜8か月以内に水質検査(7条検査)を実施します。検査は、国家資格を持つ指定検査員が担当し、浄化槽の機能や水質、保守点検・清掃の状況を確認します。不備があれば、所有者や管理業者に対し改善を指導し、対応が求められます。

法定検査は点検や清掃とは異なる役割を持つため、実施することが重要です。

法定検査の7条・11条検査の違い

7条検査・11条検査の違いについて、以下で解説します。

7条検査とは?浄化槽設置後の初回検査

7条検査は浄化槽の設置後、使用開始から3〜5か月以内に実施される法定検査です。新築やリフォームで浄化槽を新設した際に必要となります。

7条検査では浄化槽が正常に機能しているか、配管の接続が適切か、水の流れに問題がないかなどを詳しく確認します。

11条検査は毎年の検査

11条検査は年1回実施が義務付けられている法定検査です。保守点検や清掃の実施状況、槽内の設備機能、処理水質が基準を満たしているかを検査します。

検査費用は地域ごとに異なるため、お住まいの自治体の規定を確認しましょう。

法定検査・保守点検あるある

お客様のご自宅に保守点検に伺うと、

昨日も検査に来てましたよ~

それは法定検査で、本日は保守点検ですよ~

法定検査では検査員が浄化槽の状態を確認し、問題があれば所有者や保守点検業者へ報告します。定期的にメンテナンスを行っていても、法定検査によって新たな不具合が見つかることもあります。

以下の動画は法定検査で「問題なし」と判定された2日後に撮影した槽内の様子です。わずか2日で異常が発生しており、浄化槽内の状態が日々変化していることがわかります。

点検の頻度や、法定検査と保守点検の違いについては、以下の表をご覧ください。

| 維持管理内容 | 業務内容 | 頻度 |

| 保守点検 | 装置の動作、塩素剤補充 | 年3回以上 |

| 浄化槽清掃 | 汚泥の引き抜き | 年1回以上 |

| 水質検査 | 使用開始後3〜5か月以内に実施 | 初回のみ。その後は定期検査に切り替わる |

| 定期検査(11条検査) | 水質検査、浄化槽の機能確認 | 毎年1回 |

法定検査でよくある指摘内容とは?

法定検査で指摘される問題について、以下で解説します。

- 改善が必要なチェックポイント

- 法定検査の「適正」「不適正」の基準

改善が必要なチェックポイント

法定検査員は、さまざまな項目を詳細に検査します。検査項目は以下のとおりです。

- 漏水・湧水

- 消毒剤の不足

- 水質の悪化

- 機械の不具合

- 配管の問題

- 槽内の破損、故障

法定検査で浄化槽に問題が見つかった場合は、管理者や管理業者に報告されます。報告を受けた管理業者は、指摘内容に基づき問題箇所を修正します。

消毒剤が切れていますよ~

わかりました!補充しにお伺いします。

浄化槽で法定検査を受けないと、槽内の不具合や劣化を見逃すリスクが高まります。不適切な管理業者が点検や消毒剤の補充を怠ると、浄化槽の機能が低下し、周辺環境に深刻な影響を及ぼします。

環境なんてどうでもいい!

徹底した検査や保守点検を行うと、浄化槽の不具合を早期に特定し迅速に対処できます。

法定検査の「適正」「不適正」の基準

検査結果は以下の内容に基づいて判定されます。

- 適正

- おおむね適正

- 不適正

法定検査の結果が「適正」または「おおむね適正」と評価された場合は、問題はありません。

一方で「不適正」と評価された場合は、浄化槽内の機能や水質、管理体制に問題があるため速やかな対応が必要です。検査結果の書類は、3年間保管しておきましょう。

法定検査のメリット|定期受検で守る環境と健康

法定検査を受検すると、安心して周囲の環境に配慮しながら浄化槽を使用できます。以下で、理由を解説します。

法定検査は安全と安心への投資となる

法定検査には費用がかかりますが、浄化槽を維持管理し環境を守るために欠かせない投資です。法定検査を受けると安心感が得られます。検査で指摘された問題を修正すれば、環境保全にもつながります。

例:管理業者による保守点検や清掃は、車で例えると「定期点検」にあたります。そして、法定検査は「車検」に相当します。車に車検が必要なように、浄化槽にも法定検査が必要です。

以下の動画でも維持管理の重要性について解説しています。

法定検査を怠ると大変!命に関わる事故の事例とリスク

過去には井戸水を使う地域で地盤沈下が起こり、浄化槽が漏水する問題が報告されています。

井戸水に汚水が混入し大腸菌O157による食中毒が発生し、命を落とした事例も報告されています。

浄化槽の管理や検査を怠ると、予期せぬトラブルにつながります。自分では問題がないと感じていても、近隣住民に悪影響を与えているおそれがあります。問題を未然に防ぐには、保守点検と定期的な検査が欠かせません。

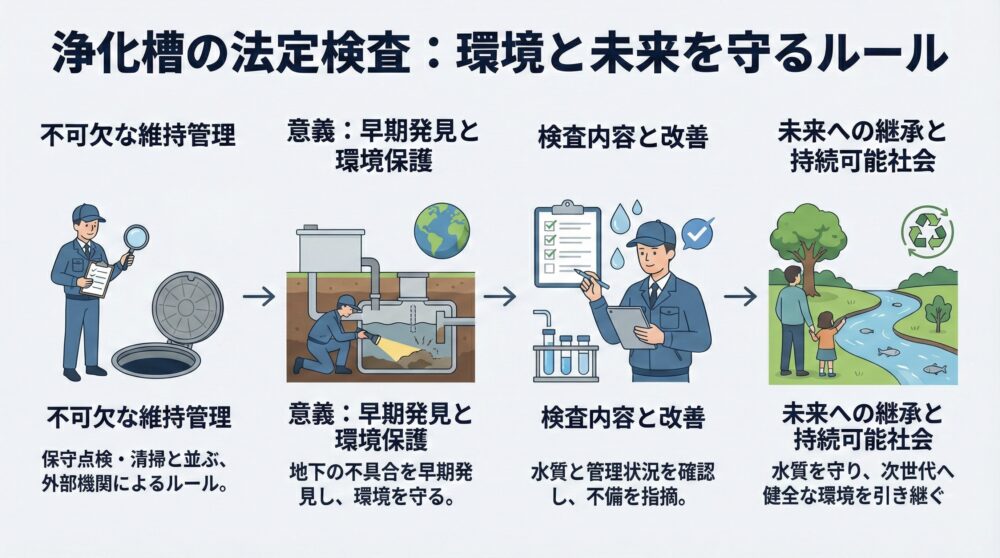

法定検査は集団生活と環境を守るためのルール

保守点検や清掃に加え、外部機関が実施する法定検査も欠かせません。法定検査は浄化槽を適切に維持管理するための集団生活のルールです。

浄化槽は地下に設置されているため不具合が発生しても気づきにくく、発見が遅れやすいです。法定検査は環境保護の観点からも意義のある制度です。

法定検査では水質に問題がないかを確認し、保守点検や清掃が適切に行われているかもチェックします。業務に不備があった場合は、管理会社への指摘も行われます。

法定検査を実施すると、水質を管理する体制を整えることが可能です。次世代に健全な環境を引き継ぐために法定検査を受けて、持続可能な社会の実現を目指しましょう。