浄化槽に詰まりにくい紙の選び方|トイレットペーパーとティッシュの違い!

浄化槽を使用していて、トイレの詰まりやニオイに悩んだ経験はありませんか?普段使用しているトイレットペーパーの種類が原因かもしれません。溶けにくいペーパーを使うと、浄化槽に負担がかかります。

この記事ではトイレットペーパーの選び方や正しい使い方、トラブル時の対処法を解説します。適切なペーパーを選び正しく使えば、浄化槽の不調を防ぎ余計な出費を抑えられます。浄化槽を快適に長く使うために、正しい知識と習慣を身に付けましょう。

浄化槽にやさしいトイレットペーパーの選び方

浄化槽にやさしいトイレットペーパーの選び方について、以下の内容を解説します。

- パルプ素材かを確認する

- シングルとダブルの構造や特徴の違いを把握する

パルプ素材かを確認する

トイレットペーパーを選ぶ際は、原材料が「パルプ100%」であるかを確認してください。安心して使えるのは「パルプ100%」や「ピュアパルプ100%タイプ」です。

パルプは木材や竹などの植物繊維から作られ、自然素材のため環境にやさしく、柔らかさと強度にも優れています。

シングルとダブルの構造や特徴を把握する

トイレットペーパーには、1枚重ねの「シングル」と2枚重ねの「ダブル」があります。シングルは水に溶けやすく、浄化槽への負担が少ないのが特長です。

ダブルは使用量を抑えられるため、流す紙の量を減らせます。家庭の使い方に合ったタイプを選びましょう。

分解しにくいペーパーが浄化槽に与える影響

分解しにくいペーパーが浄化槽に与える影響は、以下のとおりです。

- 「ろ材」が詰まりを引き起こす

- 満水になり排水の流れが悪くなる

- 修理・清掃コストが膨らむ

「ろ材」が詰まりを引き起こす

浄化槽の内部には、微生物が汚水を分解するための「ろ材」が設置されています。

水に溶けないティッシュペーパーやウエットティッシュを流すと、ろ材に絡まり詰まりの原因になります。

満水になり排水の流れが悪くなる

ろ材の詰まりが進行すると、浄化槽内の水位が上がり、排水の流れが悪くなります。悪化すると、トイレの逆流や臭いの発生など、日常生活に支障をきたすトラブルにつながります。

修理・清掃コストが膨らむ

浄化槽の詰まりを解消するには、専門業者による清掃や修理が必要で、数万円の費用がかかります。日常的に適切なトイレットペーパーを使えば、不要な出費を防げます。

トイレットペーパーとティッシュペーパーの違いと実験

トイレットペーパーとティッシュペーパーの違いと特徴を以下で解説します。

トイレットペーパーの特徴

トイレットペーパーの特徴は以下のとおりです。

- トイレ専用のペーパー製品

- 水に流せる柔らかく分解しやすい素材を使用

- ロール状で専用ホルダーに装着可能

- トイレ後の衛生と清潔を保つ目的

トイレットペーパーは水に溶けやすいように設計されており、短い繊維で構成されています。

ティッシュペーパーの特徴

ティッシュペーパーは多目的に使える一方で、水に溶けにくいという特徴があります。主な特徴は以下のとおりです。

- 鼻をかむ・顔を拭くなど多用途に使える

- ティッシュボックスや携帯用サイズで販売

- 水に溶けにくく使い捨てを前提とした設計

- 繊維が長く、分解に時間がかかる

溶解実験による結果

トイレットペーパーとティッシュペーパーを水に浸すと、トイレットペーパーは数秒で溶け始めますが、ティッシュペーパーは形を保ったまま残ります。興味のある方は、以下の動画や画像をご確認ください。

以下の写真をご覧ください。左から順にトイレットペーパー・ティッシュペーパー・ウェットティッシュが並んでいます。

水に入れて1時間後の状態。

撹拌すると、左側のトイレットペーパーだけ分解できました。

24時間後。再度撹拌しましたが、トイレットペーパー以外は分解できませんでした。

正しいトイレの使い方

正しいトイレの使い方について、以下の内容を解説します。

- 紙の使用量目安と流すタイミング

- 流せる表示付き製品の注意点

- 節水トイレでのレバー(小・大)使い分け

紙の使用量目安と流すタイミング

一度に大量のトイレットペーパーを流すと、詰まりの原因となります。適量を使用し、必要に応じて数回に分けて流すようにしましょう。

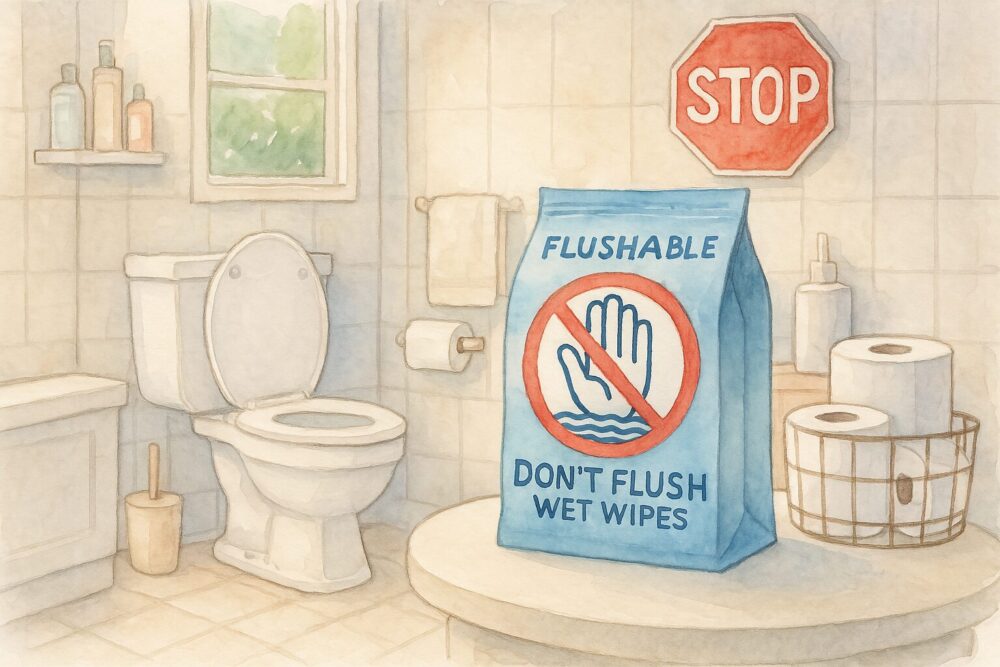

流せる表示付き製品の注意点

「流せる」と表示されている製品でも、水に溶けるわけではありません。浄化槽を使用している場合は、流せると書かれていても使用しないでください。「流せる」と「溶ける」とは異なり、浄化槽内で詰まりの原因になります。

節水トイレでのレバー(小・大)使い分け

トイレではレバーの「小」と「大」を適切に使い分けることが大切です。小便の場合は「小」でも問題ありません。

大便やトイレットペーパーを流すときは、必ず「大」で流してください。「小」ばかり使うと水量が不足し、詰まりの原因になります。

詰まりを防ぐためにも、状況に応じた使い分けを心がけましょう。

トラブルシューティングとメンテナンスについて

トラブルシューティングとメンテナンスについて、以下の内容を解説します。

- 詰まりの初期症状と応急対応

- 保守点検・清掃のスケジュール

- 専門業者に相談するタイミング

詰まりの初期症状と応急対応

詰まりの初期症状としてトイレの流れが悪くなったり、ゴポゴポといった異音が発生したりします。異変に気付いたら早めに専門業者へ相談し、適切な対応を取りましょう。

保守点検・清掃のスケジュール

浄化槽の点検や清掃は、自治体の基準に従って実施することが義務付けられています。一般的には、年3回以上の点検と年1回以上の清掃が必要です。

合併処理浄化槽では薬剤の減りが早くなるため、年4回以上の点検が求められます。

専門業者に相談するタイミング

専門業者に相談するタイミングは、以下のとおりです。

- トイレの排水がスムーズに流れない

- トイレ周辺に悪臭が発生している

- ブロワーから異常な音がする

上記の症状が見られた場合は、速やかに専門業者に相談しましょう。

【よくある質問】ペットの排泄物を浄化槽に流してはいけない理由

ペットの排泄物を浄化槽に流してはいけない理由について、以下の内容を解説します。

- 浄化槽は家庭の生活排水を処理する設備

- 猫砂や動物の毛は浄化槽の処理能力を下げる

- ペットの排泄物は自治体のルールに従い分別して処分する

浄化槽は人間の生活排水を処理する設備

浄化槽は生活排水を処理する設備で「人槽」として設計されています。

ペットの糞尿は人の排泄物よりも汚れが濃く、微生物による分解処理が追いつかなくなります。

ペットの排泄物は浄化槽に流さず、適切に処理しましょう。

猫砂や動物の毛は浄化槽の処理能力を下げる

ペットの排泄物はトイレに流さず、可燃ごみとして処理してください。特に猫砂は水分を吸収して膨らみ、配管の詰まりや浄化槽の機能低下を引き起こします。

動物の毛は配管やろ材を詰まらせる原因になるため、トイレには流さないでください。処理能力を超えると、水質悪化や臭気の発生につながります。

ペットの排泄物は自治体のルールに従い分別して処分する

ペットの排泄物は、各自治体のルールに従い可燃ごみとして処分しましょう。新聞紙やビニール袋で包み、密封すれば臭い漏れを防げます。

ペット用トイレの砂は「可燃ごみ」または「不燃ごみ」に分かれます。処分前に自治体の分別ルールを確認してください。

まとめ

浄化槽を快適に長く使うには、日常のトイレットペーパー選びが大切です。適した紙を選び、正しく使えば、浄化槽の寿命を延ばせます。今日から家庭のトイレ環境を見直してみましょう。