【NISSIN】NIS型浄化槽|管理士が教える保守点検手順と道具の使い方

浄化槽の保守点検は、周辺環境や暮らしへの悪影響を防ぐために欠かせません。槽内の汚れや異常を放置すると、処理機能が低下します。故障や悪臭の原因にもなります。

スカムや堆積汚泥の確認、消毒剤の補充、残留塩素の測定が重要です。この記事では、浄化槽の保守点検手順と必要な道具を解説します。記事を読めば、保守点検の要点がわかります。

浄化槽点検の手順

浄化槽保守点検の手順は、以下を参考にしてください。

- 1槽目の外観チェックと点検手順

- 2槽目の点検とガス抜き作業

- 担体流動槽の点検ポイント

1槽目の外観チェックと点検手順

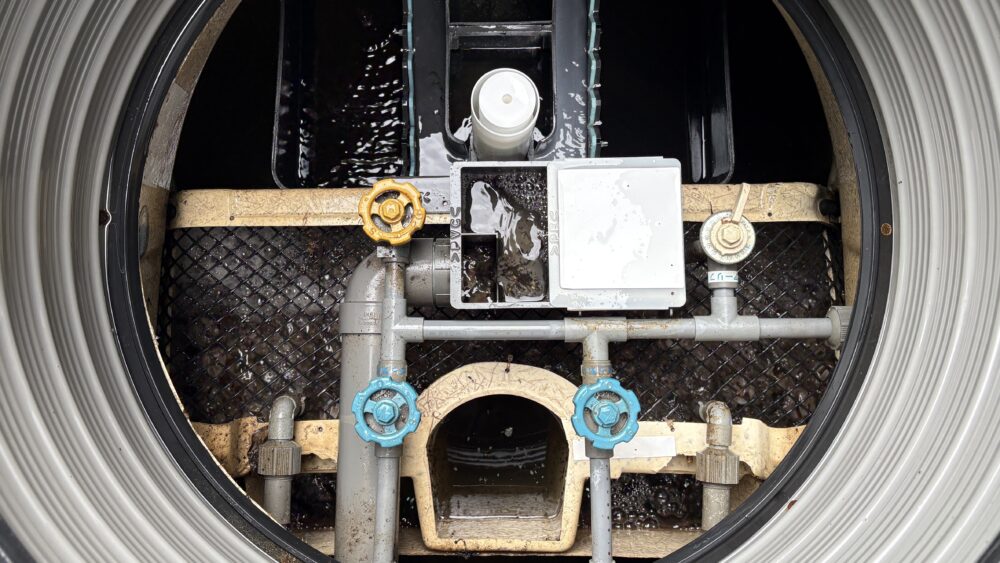

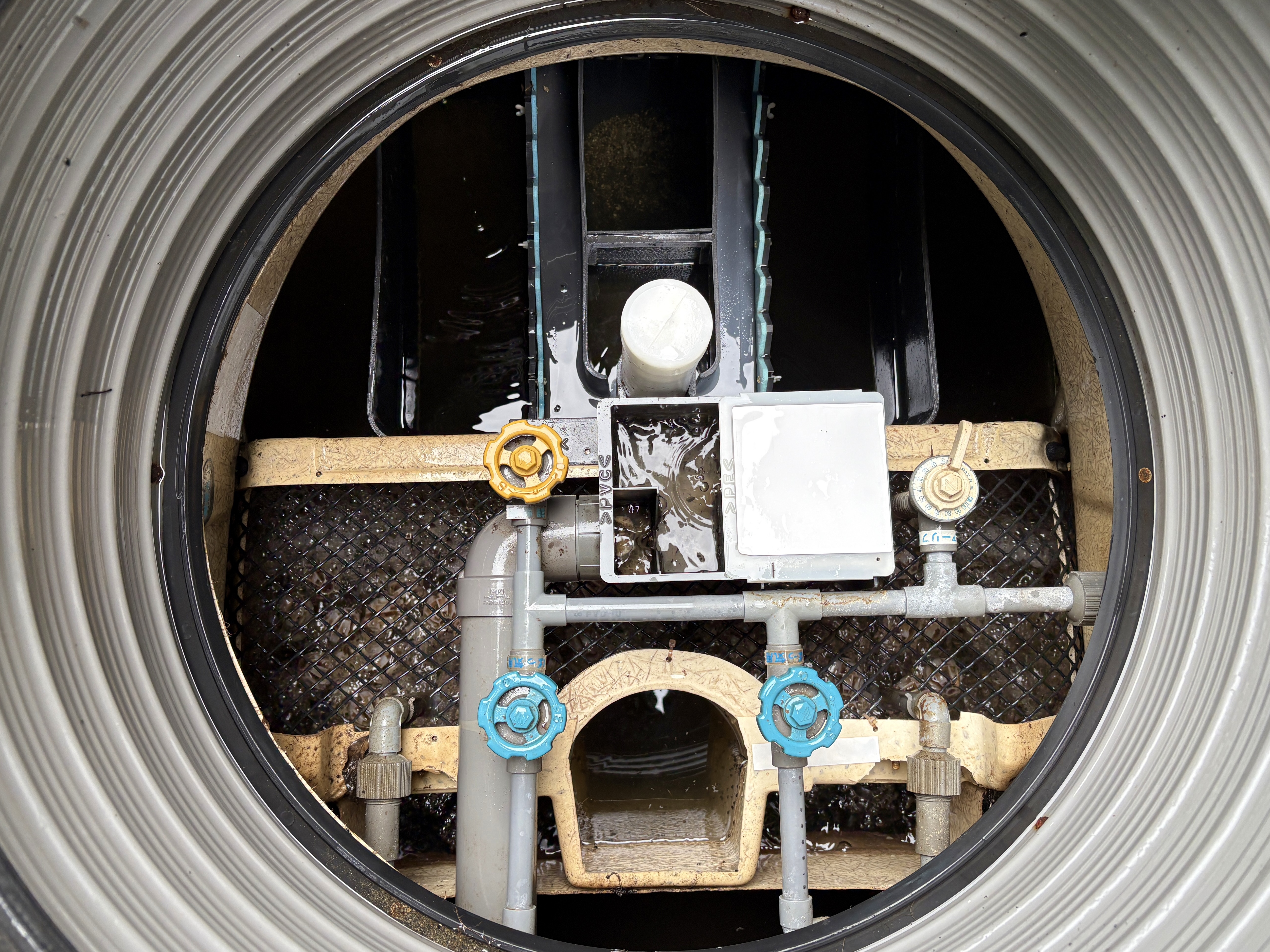

保守点検は、マンホール周辺の外観確認から始めます。周囲に異常がないことを確認したうえで、1槽の内部を点検します。

1槽は汚水が最初に流れ込む槽です。汚れがたまりやすいため、スカム(浮きカス)と底部に堆積した汚泥の状態を確認します。

スカムが厚い場合は、清掃の目安になります。堆積汚泥の測定方法は、以下の動画をご覧ください。

保守点検では、槽内に発生した害虫も駆除します。チョウバエや蚊を確認した場合は、槽内に殺虫剤を散布します。散布後はマンホールを約3分閉じると、駆除効果が高まります。

2槽目の点検とガス抜き作業

2槽目も1槽と同様に、スカムと汚泥の状態を確認します。嫌気ろ床槽では、ろ材にガスがたまりやすいため、忘れずにガス抜きを行ってください。

ガス抜き作業は、槽内の詰まりを防ぐために重要です。塩ビ管とブロワーで2槽を撹拌し、溜まったガスを放出します。作業中は、槽内で泡が発生します。

ガス抜きの作業方法は、以下の動画を参考にしてください。

担体流動槽の点検ポイント

2槽の点検が終わったら、担体流動槽を点検します。担体流動槽では、好気性微生物が酸素を使い、汚水を分解して処理します。

担体に汚れが付着していないかを確認します。あわせてエアー量に問題がないか、担体が適切に旋回・流動しているかも確認します。

以下の動画では、担体が槽内でどのように動いているかを確認できます。

消毒剤の補充と残留塩素の測定方法

消毒剤の補充と残留塩素の測定方法は、以下のとおりです。

- 消毒剤の補充

- 残留塩素の役割

消毒剤の補充

消毒剤は、処理水を適切に保つために欠かせません。消毒剤が減ると滅菌効果が弱まり、大腸菌などを含む処理水が排出されるおそれがあります。

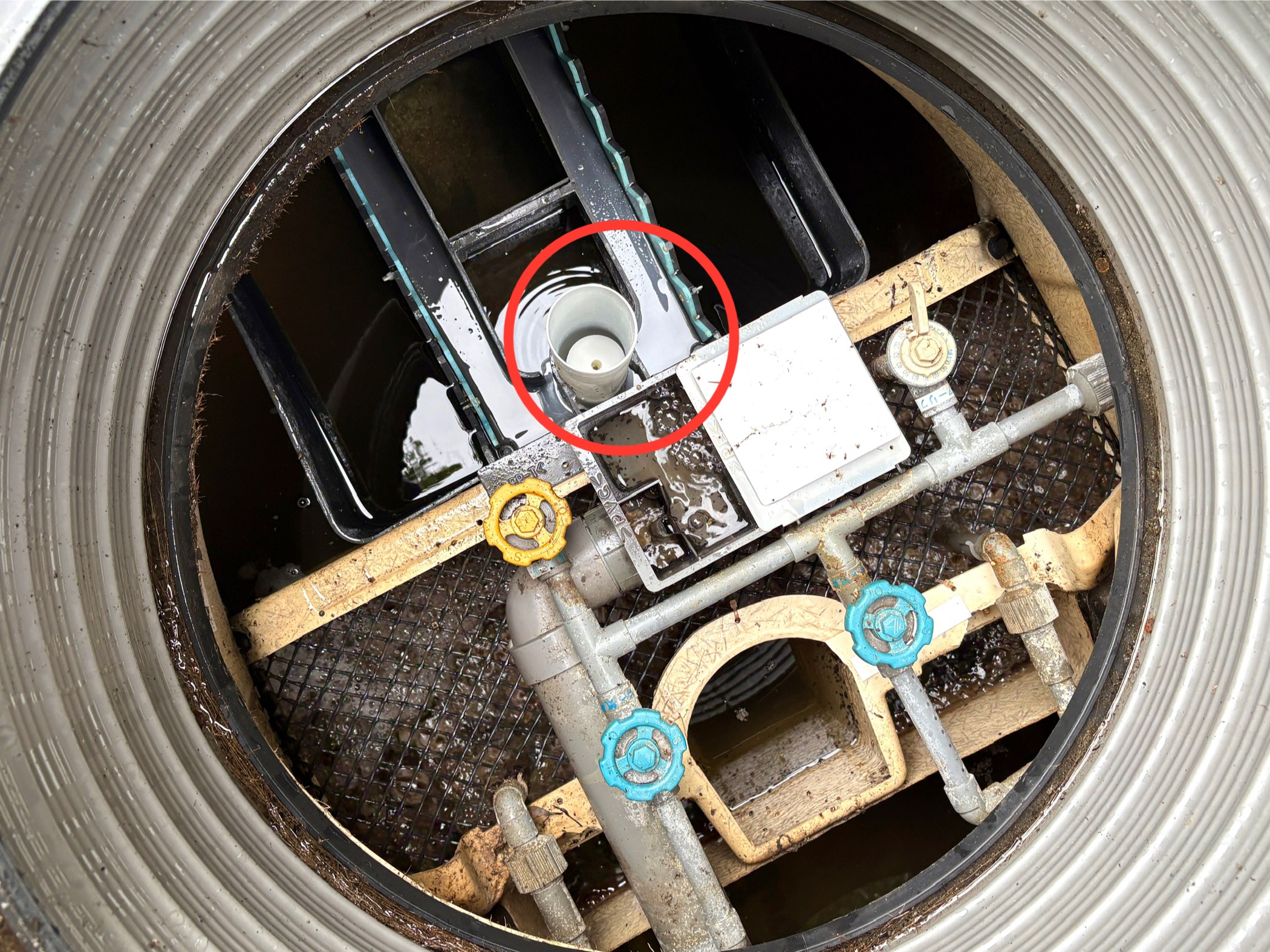

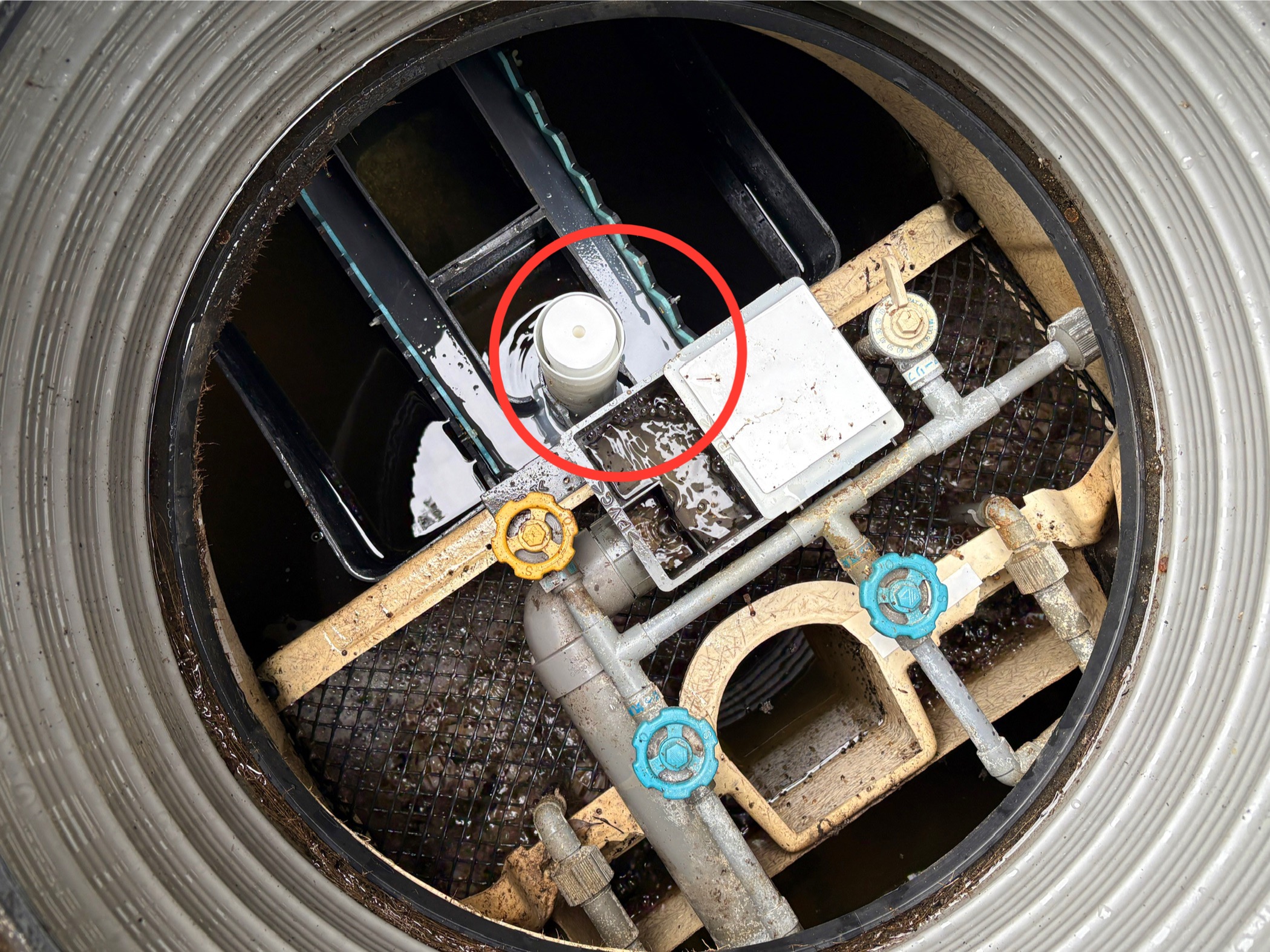

保守点検では消毒剤の残量を必ず確認します。不足している場合は、速やかに補充しましょう。法定検査でも消毒剤の不足は指摘対象になります。

残留塩素の役割

残留塩素とは、消毒した処理水に残る塩素のことです。濃度が0.1mg/Lで維持できていれば、消毒が十分に行われた目安になります。

残留塩素が不足すると、微生物が増殖して水質が悪化します。測定にはDPD錠剤等を使い、遊離残留塩素と結合残留塩素を判別できます。

遊離残留塩素と結合残留塩素の違いは、以下のとおりです。

- 遊離残留塩素は殺菌スピードが早く活性状態で細菌やウイルスを除去する

- 結合残留塩素は有機物と反応し消毒効果が低下する

DPD錠剤による検査では、遊離残留塩素はすぐに反応しますが、結合残留塩素は反応までに時間がかかります。塩素濃度は適正な範囲に保ち、結合残留塩素はできるだけ少なく抑えることが大切です。

測定手順は以下の動画で確認できます。

浄化槽点検に必要な道具と使い方

浄化槽点検で必要なツールと使い方について、以下で解説します。

- 亜硝酸性窒素の測定と硝化反応の確認

- 透視度の測定基準と方法

亜硝酸性窒素の測定と硝化反応の確認

硝化反応は、有機物が分解される過程で発生します。亜硝酸性窒素を測定し、処理が正常に行われているかを確認しましょう。

透視度・pH・DOも測定し、点検記録票に記入します。定期的に記録を残せば浄化槽の状態を把握しやすくなります。

透視度の測定基準と方法

浄化槽の放流水における透視度の基準は、合併処理浄化槽で20度以上、単独処理浄化槽で7度以上です。透視度計を使い、底にある十字マークが見えるかを確認します。

透視度の基準を満たしていれば、処理状況は良好と判断できます。今回の点検では透視度が30度以上あり、適切に処理されていることが確認できました。

ブロワーフィルターとバルブの清掃方法

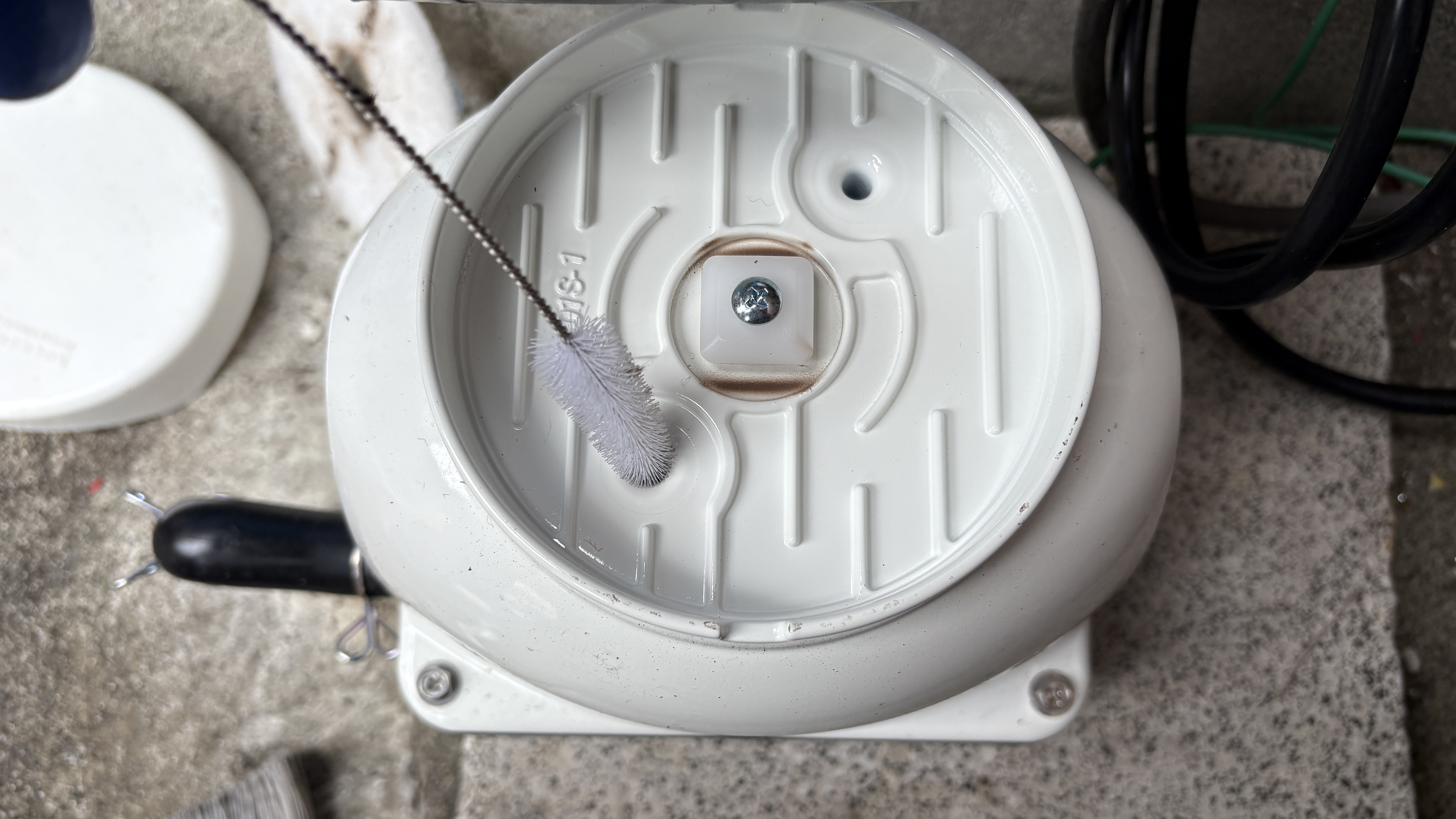

ブロワーは槽内に空気を送り込み、微生物の活動を活性化させる重要な装置です。フィルターが汚れると空気の供給量が不足し、処理性能が低下します。

点検時には必ずフィルターを清掃しましょう。フィルターの清掃手順は、以下のとおりです。

- ブロワーの電源を切る

- フィルターを取り外し、汚れを取り除く

- フィルターを再び取り付ける

清掃後、すべてのバルブを開放し、正常に機能しているか確認します。マンホール周辺を清掃し、フタの向きを調整してロックすれば作業完了です。

まとめ|NISSIN-NIS型浄化槽管理のポイント

浄化槽の維持管理を怠ると、処理性能が低下し、周辺環境に悪影響を与えます。定期的に点検と清掃を行い、適切な管理を続けましょう。

マンホール周辺の点検に加え、各槽内のスカム・汚泥を確認します。消毒剤の補充と残留塩素の測定も欠かせません。透視度とBOD基準の確認、ブロワーフィルターの清掃も重要です。

維持管理を徹底すれば、浄化槽の性能を維持できます。長く安心して使い続けるには、日頃の管理が欠かせません。