浄化槽は私たちの生活に欠かせないものです。健康で快適な生活を維持するには定期的なメンテナンスが必要です。

この記事では浄化槽清掃の大切さと管理の重要性を解説します。紹介する内容は以下のとおりです。

- 浄化槽とは?生活排水を浄化するための設備

- 清掃が必要な理由:機能維持と効率的な浄化のため

- 浄化槽法とは?浄化槽の設置、維持、管理に関する法律

浄化槽の役割と設置の重要性

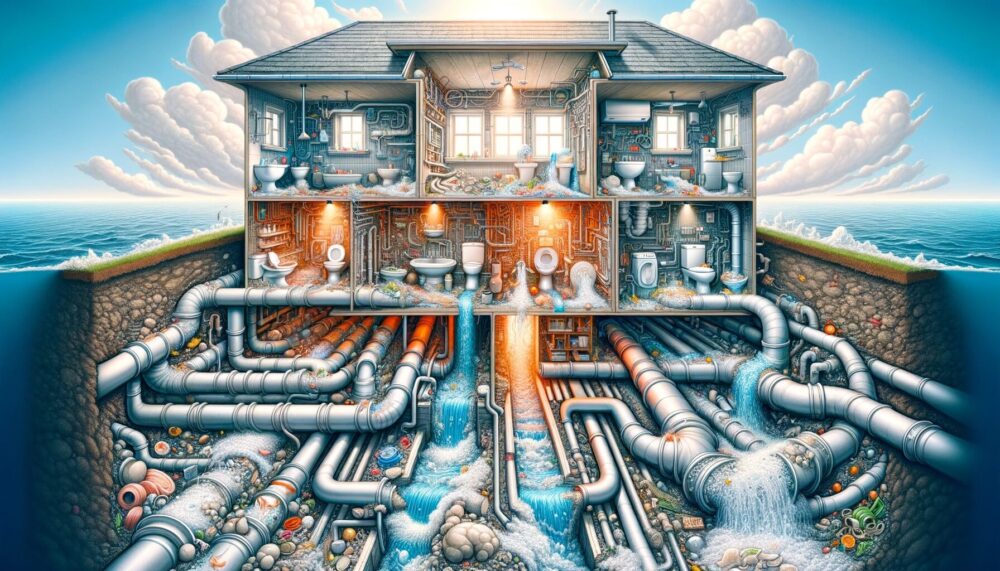

浄化槽は公共下水道が整備されていない地域で、生活排水を処理する設備として環境保全に欠かせません。トイレや台所からの生活排水は微生物によって浄化され、側溝や河川に放流しています。

浄化槽所有者には保守点検、清掃、法定検査の維持管理義務があります。維持管理を怠ると、不衛生な状態や水質汚染が発生し、人々の健康や環境に悪影響を与えます。

維持管理の重要性について理解を深めたい方は、動画をご覧ください。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

浄化槽には大きく分けて「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2種類が存在します。

- 単独処理浄化槽

- 「みなし浄化槽」とも呼ばれる単独処理浄化槽は、昭和35年(1960年)頃から普及し始めました。背景には、くみ取り式トイレから水洗トイレへの移行ニーズが増加したためです。

- 合併処理浄化槽

- 合併浄化槽は全ての生活排水を処理できる能力を持っています。総合的な水質管理が可能で、効果的に環境保護に貢献できます。

昭和58年に制定された浄化槽法により、単独処理浄化槽の製造は禁止されました。単独処理浄化槽の製造が廃止され、全排水を処理できる「合併処理浄化槽」が主流です。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を検討している方に朗報です。自治体によっては補助金制度が設けられています。詳細は市役所や町役場で相談することをおすすめします。

浄化槽と下水道の違い

浄化槽と下水道は家庭や建物からの排水を処理する設備ですが、運営方法や規模、システムが異なります。

| 浄化槽と下水道の違い | 浄化槽 | 下水道 |

| 設置場所 | 個別の家庭や建物に設置 | 公共の自治体が管理・運営 |

| 処理方法 | 微生物の働きで浄化し有機物を分解 | 地域の下水処理施設で集中処理 |

| 処理後の処理 | 処理後の水は消毒・滅菌され、側溝や河川に放流 | 処理後の水は河川や海に放流 |

| 費用負担 | 設置や維持管理は利用者の義務 | 毎月の下水道料金として請求 |

主な違いは、「浄化槽」が各家庭や建物ごとの排水を個別に処理するのに対し、「下水道」は公共の設備として地域全体の排水を集中的に処理できる点です。下水道はより大規模な水質管理と環境保護を実現しています。

近くに側溝や河川が存在しない場合、以下の3つの方法があります。

- 処理した汚水を蒸発させる「蒸発拡散方式」

- 処理した汚水を地下にしみこませる「地下浸透方式」

- タンクに貯めてバキュームカーで吸い取る「貯留方式」

浄化槽の設置は土地によって決まり、個人が自由に選ぶことはできません。設置には「浄化槽設備士」という国家資格を持つ専門家が必要です。一般の方が浄化槽を自分で設置することはできません。

浄化槽清掃の重要性

清掃や点検を怠ると槽内に汚泥が溜まり処理能力が低下します。浄化槽の寿命を短くし、環境にも悪影響を及ぼします。

- 汚れや堆積物が槽内に蓄積し、浄化処理能力が低下

- 有機物や固形物の腐敗により、不快なニオイが発生する

- 蓄積物によって微生物や処理装置が覆われ、処理能力が低下

- 浄化能力の低下は環境への影響や浄化槽トラブルを引き起こす

清掃や点検は、環境保護と浄化槽の耐用年数を延ばすためにも重要な作業です。

浄化槽清掃の必要性とリスク

浄化槽は家庭の汚水を微生物の力で浄化し、清潔な水として側溝や河川に放流する役割です。維持管理を怠ると槽内に汚泥や油、メタンガスが溜まり、問題が発生します。汚泥が外部に流出すると衛生上のリスクや水質汚染を引き起こします。

浄化槽にはポンプや配管、ろ材などの装置があり、汚泥で詰まるとろ材の流出などのトラブルが発生します。修理費用は清掃料金に比べて高いため、定期的な清掃と保守点検が重要です。

汚泥の蓄積を放置せず、早めに清掃をおすすめします。

専門業者に依頼する清掃

浄化槽清掃作業は地域の専門業者に依頼するのが一般的です。清掃費用は浄化槽の型式や容量、地域によって異なります。平均的な相場は5人槽の浄化槽で約2万円〜4万円程度です。

一部の自治体では浄化槽の維持費用の一部を補助する制度を設けています。費用面で不安がある方は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。

清掃と保守点検の義務

浄化槽法に基づいて、浄化槽の清掃は年に1回以上行うことが義務付けられています。清掃を怠ると、未処理の生活排水が側溝や河川に流出し、環境への悪影響が懸念されます。

清掃を怠った際の罰則としては、最大6か月の懲役や最高100万円の罰金が科されることがあります。法律を遵守し、適切な清掃を行うことの重要性を十分に認識しましょう。

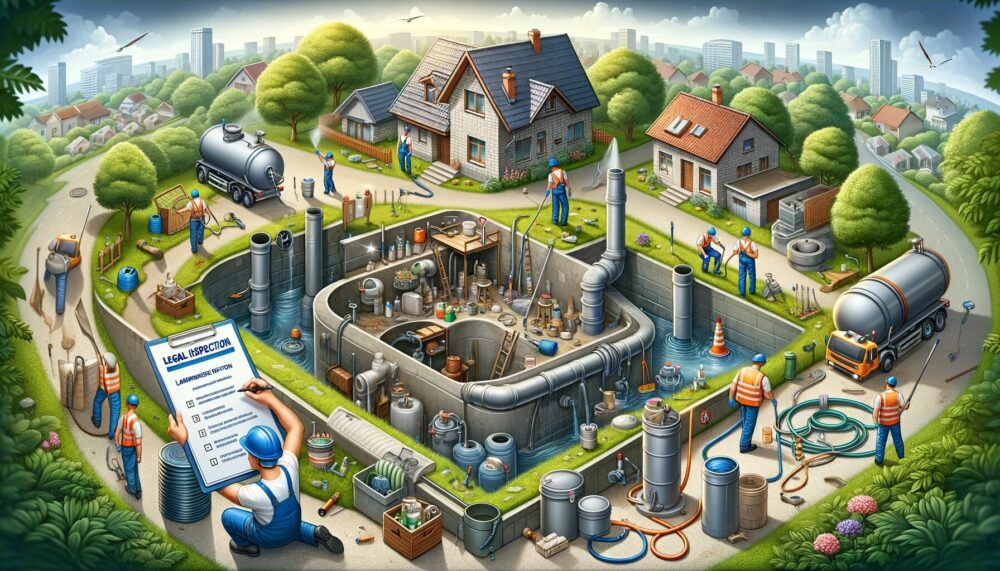

法定検査と保守点検の役割

浄化槽の利用には清掃だけでなく保守点検、法定検査も法令で義務付けられています。

- 保守点検

- 浄化槽の正常な機能や水質、故障の有無を確認するもの。必要に応じて修理や消毒剤の補充を行います。

- 法定検査

- 法定検査では浄化槽が適切に管理・清掃されているかをチェックします。自治体が指定する検査員が行い、第三者の視点から浄化槽の状態を確認します。

保守点検と法定検査はそれぞれ異なる目的に基づいて行われ、浄化槽の管理と運用に重要な役割を担っています。

保守点検は定期点検、法定検査は車検と覚えておきましょう!

浄化槽法の要点

浄化槽法は昭和58年(1983年)に制定され、浄化槽の設置や清掃、保守点検に関する規定があります。法律により浄化槽の適切な管理と環境保護が求められています。

浄化槽の設置やメンテナンスには専門的な知識と技術が必要です。作業を行う者は特定の資格を有する必要があります。

- 浄化槽の設置

- 浄化槽を設置する業者は、法律で定められている特定の資格や許可が必要です。

- 清掃・保守点検

- 浄化槽の所有者は、法律に定められた規則に従い、定期的な清掃と保守点検を行う義務があります。

- 必要な資格

- 浄化槽の設置及び管理に関与する業者は、浄化槽法に基づき特定の資格を取得する必要があります。資格は浄化槽の安全な設置と適切な管理を確保するために不可欠です。

以上が浄化槽法において定められた内容と必要な資格の要点です。

- 浄化槽の設置:「浄化槽設備士」が担当

- 清掃:年1回以上「浄化槽清掃技術者」が実施

- 保守点検: 年3回以上「浄化槽管理士」が実施

- 法定検査::年1回「浄化槽検査員」が浄化槽の正常な状態の確認を行う

浄化槽清掃の頻度と方法

合併処理浄化槽や単独処理浄化槽には、最低でも年1回以上の清掃が必要です。単独処理浄化槽の全ばっ気型は、6ヶ月に1回以上の清掃が必要です。

汚泥の過剰な蓄積は浄化槽の性能を低下させ、微生物の活動や水質に悪影響を与えます。結果、浄化槽は単なる汚水貯留タンクとなります。不衛生な状態は害虫や悪臭の発生原因です。

浄化槽の清掃は専門的な知識を持つ「浄化槽清掃業者」によって行われます。地域に清掃業者が見つからない場合は、市町村役場に問い合わせましょう。

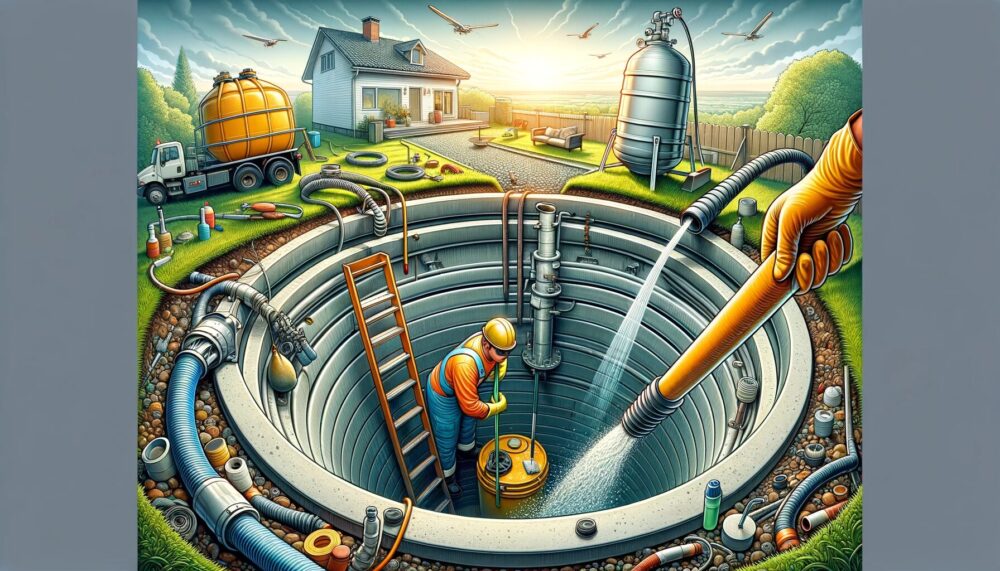

浄化槽清掃と汚泥処理の方法

浄化槽清掃時には「バキュームカー」を用いて汚泥やスカムを吸引します。清掃作業では配管の洗浄、槽内の異常確認、バルブの調整が行われ最後に槽に水を張って作業を完了します。

槽内が空になると「土圧」の影響を受けます。清掃後には「水張り」作業で槽内に水を充填が必要です。

吸引した汚泥や尿は各市町村の尿処理場で処理されます。一部地域では汚泥を乾燥させ、肥料として再利用しています。

活性炭を使用する処理場では処理水から色やニオイを取り除き、ほぼ水道水程度の品質に浄化します。処理が完了した水は塩素で消毒され、最終的に河川や海に放流されます。浄化槽清掃の様子は以下の動画でご確認いただけます。

浄化槽の寿命と維持のポイント

浄化槽の寿命は一般的に「約20〜30年」とされていますが、平成14年に公表された「生活排水施設計画策定マニュアル」によると、30年が経過しても問題なく使用できる例が記載されています。

浄化槽は地震や災害で破損するリスクがありますが、清掃や保守点検で確実に寿命を延ばせます。最新の浄化槽は強度と耐衝撃性に優れた樹脂「ジシクロペンタジエン」を使用しています。

災害の影響を受けず、適切な維持管理を行えば浄化槽は長持ちします。

まとめ:浄化槽の管理と維持

下水道が整備されていない地域では、浄化槽が快適な生活を支える重要な役割です。生活排水が適切に処理され環境と健康が保護されます。

- 定期的な清掃と保守点検

- 浄化槽の機能を継続的に保つためには、定期的な清掃と保守点検が不可欠です。浄化槽を放置すると環境への悪影響が増大し、故障リスクが高まり修理にかかる費用も増加します。

- 法定検査

- 国や地方自治体の基準を満たしているかを確認するため、法定検査は必須です。法定検査によって浄化槽の機能が保証され、生活環境の維持に寄与しています。

» 法定検査の重要性について

浄化槽が正しく機能しない場合、環境にバクテリアや大腸菌が放流され、健康リスクが高まります。

浄化槽の適切な管理と維持が重要です。