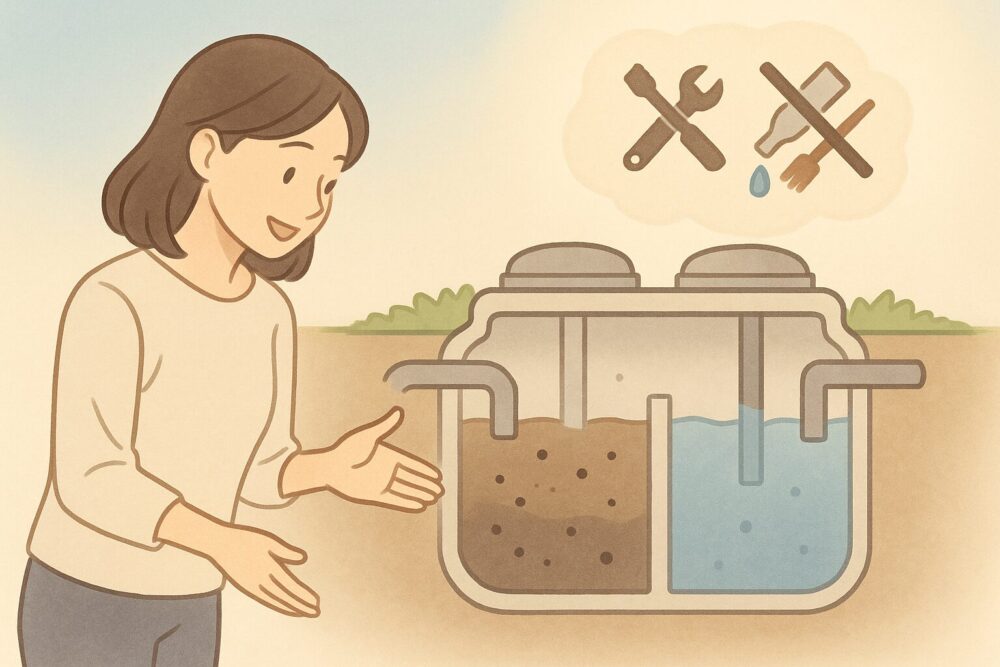

浄化槽には寿命があり、本体の耐用年数は一般的に20~30年と言われています。使い方によって短くなりますが、適切に維持管理をすれば寿命を延ばせます。

長く使い続けるには、寿命を縮める原因を知り、日常的に正しい使い方を心がけることが大切です。

この記事では、浄化槽の寿命を延ばす方法を解説します。保守点検や清掃などの基本対策に加え、劣化の原因や寿命を迎えた際の対応策も紹介します。

「できるだけ長く使いたい」「交換費用を抑えたい」と考えている方は、参考にしてください。以下の動画でも維持管理の重要性について解説しています。

浄化槽の寿命を伸ばす方法5選

浄化槽を長く使い続けるには、日常の使い方とメンテナンスが重要です。寿命を延ばすために実践すべき5つのポイントを以下で紹介します。

- 定期的に保守点検を実施する

- 浄化槽清掃を定期的に行う

- 法定検査を受ける

- 嘔吐物・油・異物を浄化槽に流さない

- 異常を放置せず早めに修理や対応を行う

定期的に保守点検を実施する

浄化槽法では、浄化槽の種類ごとに保守点検の頻度が定められています。一般的な家庭用浄化槽では、4か月に1回以上の点検が必要です。地域によっては頻度が異なる場合もありますが、最低でもこの基準を守りましょう。

保守点検では、異音や水質の変化、機器の劣化や不具合などを専門業者が早期に発見できます。見逃しやすい異常にも対応できるため、故障を未然に防ぐことが可能です。

浄化槽清掃を定期的に行う

一般的な家庭用の合併処理浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。全ばっ気方式の場合は、6か月に1回以上の清掃が求められます。

処理方式によって清掃頻度が異なるため、使用中の浄化槽の方式を事前に確認しておきましょう。

浄化槽を使い続けると、底には汚泥が、上部にはスカム(油脂や浮遊物)がたまります。汚泥が過剰にたまると処理能力が低下し、臭気の発生や水質の悪化につながります。

定期的に清掃を行えば、浄化槽の機能を保てるだけでなく、本体の寿命を延ばすことにもつながります。

法定検査を受ける

浄化槽法では、浄化槽の正常な稼働を維持するために法定検査の受検が義務付けられています。法定検査には、設置後に行う7条検査と毎年実施する11条検査の2種類があります。

検査を受けることで、槽内の異常を早期に発見することが可能です。受検を怠ると、行政からの指導や罰則の対象となるだけでなく、気づかないまま劣化が進行する恐れがあります。必ず法定検査を受けましょう。

嘔吐物・油・異物を浄化槽に流さない

浄化槽は、台所やトイレからの排水を微生物の力で処理する設備です。想定外のものを流すと、浄化機能に悪影響を与えます。

とくに嘔吐物・油・異物は、浄化槽に大きな負担をかけるため要注意です。大量に流すと、槽内環境が変化し、浄化機能の低下を引き起こします。

油は槽内で固まり、配管の詰まりや処理効率の低下を招きます。可燃ごみとして処分し、排水口には流さないよう注意が必要です。浄化槽の寿命を守るためにも、嘔吐物・油・異物は流さないようにしましょう。

異常を放置せず早めに修理や対応を行う

槽内の異常を放置すると、機器の故障や浄化機能の低下を招き、高額な修理費や交換費用が発生します。早めに対応すれば、大きなトラブルを防ぎ、浄化槽の寿命を延ばせます。

以下の変化に気づいた場合は、速やかに保守点検業者へ相談しましょう。

- 水の流れが悪い

- 排水口や浄化槽周辺からニオイがする

- ブロワーやポンプから異常音がする

上記の異常は、家庭では気づきにくいことが多いため、定期的な保守点検が欠かせません。

管理業者による点検なら、見落としやすい劣化や水質の変化、機器の不具合も早期に発見できます。

浄化槽本体の寿命は20〜30年と言われている

定期的にメンテナンスを行い、適切に使用すれば、浄化槽の本体寿命はおおよそ20~30年が目安です。

近年では、環境省が「50年程度の使用が妥当」と示していますが、点検や清掃などの長寿命化対策が前提となります。

点検や清掃を怠ったり、油や異物を頻繁に流すような使い方をすると、寿命は大幅に短くなります。処理機能が低下し、ポンプや配管の詰まり、機器の故障にもつながります。

浄化槽は「設置して終わり」ではありません。日々の使用方法と定期的な維持管理が、寿命を大きく左右します。

» 浄化槽長寿命化計画策定ガイドライン第2版(環境省)(外部サイト)

浄化槽が劣化する主な原因とは?

寿命を縮める原因には、自然環境や使用者側の管理不足が関係しています。浄化槽が劣化する主な原因は、以下のとおりです。

- 経年劣化や地震による自然要因

- 土圧や樹木の根が浄化槽を破損させる

- 点検や清掃不足によって故障リスクが高まる

経年劣化や地震による自然要因

浄化槽は材質の経年劣化や内部部品の摩耗などにより、長く使うほど劣化が進行します。

本体に多く使われるFRP(繊維強化プラスチック)は耐久性が高い素材ですが、紫外線や温度変化、湿気の影響で、長期間の使用によって徐々に強度が低下します。槽内は常に水や汚泥に触れるため、腐食や劣化のリスクが高くなります。

浄化槽は地中に設置されているため、地震や地盤の変化による影響を受けやすい設備です。震度5強以上の大きな揺れでは、ひび割れや水漏れ(漏水)が起きることもあります。

大きな地震の後は、外見に異常がなくても一度保守点検業者による点検を受けると安心です。日ごろから定期的に法定検査や点検を実施すると、自然要因による劣化を早期に発見できます。

» 平成28年熊本地震による合併処理浄化槽被害調査報告書(外部サイト)

土圧や樹木の根が浄化槽を破損させる

浄化槽は地中に埋設されているため、常に土圧を受けています。

通常は問題ありませんが、大雨や地盤の変化、地震などで土が動くと、浄化槽や配管に強い力がかかり、本体が変形したりひび割れたりする可能性があります。

浄化槽の近くに大きな樹木を植えるのは避けましょう。根が浄化槽や配管に侵入すると、破損や詰まりの原因になります。

浄化槽を設置する際は、周囲に樹木を植えないようにし、地盤が弱い場合は施工方法を工夫するなど、設置環境に応じた対策が必要です。

点検や清掃不足によって故障リスクが高まる

保守点検や清掃を怠ると、浄化槽内部に汚泥がたまり、処理能力が低下します。ブロワーや内部設備に負荷がかかり、早期故障の原因にもなります。

異常を早めに発見するためにも、定期的な保守点検が欠かせません。管理業者による点検を受けないまま放置すると、本体の破損や大規模な修理が必要になります。

浄化槽の消耗品と交換の目安

浄化槽の消耗品と交換の目安は、以下のとおりです。

- マンホール(樹脂製・鉄製)

- ブロワー(エアーポンプ)の役割と交換時期

- 放流ポンプ(水中ポンプ)の役割と交換時期

- 槽内装置の消耗部品(バルブ・ろ材など)

マンホール(樹脂製・鉄製)の役割と交換時期

マンホールの主な役割は、浄化槽の点検・修理・清掃を行うための出入り口です。さらに、落下を防ぎ、人や車両の荷重に耐える性能も求められます。

樹脂製マンホールはサビに強く、耐久性があります。駐車場や車両が通行する場所には、耐荷重性能に優れた鉄製マンホールが適しています。ただし、鉄製はサビや腐食による劣化が発生ます。

マンホールの交換時期は設置環境によって異なりますが、一般的な目安は約20年です。設置場所や浄化槽の種類に応じて、適した素材を選ぶことが大切です。事前に確認しておくと安心です。

ブロワー(エアーポンプ)の役割と交換時期

ブロワーは、浄化槽内の微生物に酸素を送り、汚水処理を助ける重要な装置です。耐用年数は約5~10年で、浄化槽本体よりも交換の頻度が高くなります。

異音や振動、風量の低下が見られる場合は、早めに修理や交換を検討しましょう。ブロワーは地上に設置されているため、ホースと電源を差し替えるだけで、自分で交換することも可能です。

放流ポンプ(水中ポンプ)の役割と交換時期

放流ポンプ(水中ポンプ)は、浄化槽で処理した水を外部へ排出する装置です。

すべての浄化槽に設置されているわけではなく、排水先が高い位置にある場合や、勾配が取れず自然放流が難しいときに使用されます。

ご自宅の浄化槽に放流ポンプが使われているかどうかは、事前に確認しておきましょう。交換の目安は約7~12年です。

故障すると槽内が満水になり排水の流れが悪くなります。定期的な保守点検で放流ポンプの状態を確認しておくと安心です。

槽内装置の消耗部品(バルブ・ろ材など)の役割と交換時期

槽内装置の消耗部品には、水の流れを調整するバルブや、微生物が定着するろ材などがあります。交換の目安は約15年ですが、部品ごとに寿命は異なります。

» 構成部品とその特性と品質、および耐用年数等について(外部リンク)

浄化槽内部にあるため、これらの装置を自分で状態を確認するのは難しいです。保守点検では部品の状態もあわせて確認してくれるため、定期的な点検を受けると安心です。

浄化槽が寿命を迎えたときの対処法

浄化槽が寿命を迎えたときの対処法について、以下の内容を解説します。

- 浄化槽の故障箇所を修理する

- 新しい浄化槽へ入れ替える

- 浄化槽を撤去し下水道へ切り替える

浄化槽の故障箇所を修理する

一部の部品や槽内装置の破損など、限定的な故障であれば修理で対応できます。

ただし、浄化槽全体が古くなっている場合は注意が必要です。修理できるかどうかは、管理業者による点検で浄化槽全体の状態を確認してもらうと安心です。

複数の部品を交換すると費用がかさむため、本体ごと交換したほうが結果的に安くなる場合もあります。費用や耐用年数も含めて、管理業者に相談するのがおすすめです。

新しい浄化槽へ入れ替える

本体の劣化や亀裂などで修理が難しい場合は、浄化槽の入れ替えが必要です。

新規設置に比べて、既存浄化槽の撤去や配管工事を伴うため、費用は高くなります。設置状況にもよりますが、一般家庭用の交換費用はおおよそ80~150万円が目安です。

補助金や助成金が利用できることもあるため、事前に市区町村へ確認しておくと安心です。

浄化槽を撤去し下水道へ切り替える

下水道法では「公共下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく下水道へ接続すること」が定められています。

下水道が整備された地域では、浄化槽が寿命を迎えた際に撤去し、下水道へ切り替えるのが一般的です。

下水道へ接続すると、浄化槽の維持管理が不要になります。自治体によっては、切り替え工事に補助金が出るため、事前に確認しておきましょう。

まとめ

浄化槽の一般的な寿命は20~30年ですが、使用状況やメンテナンスの有無によって大きく変わります。

長く安心して使い続けるためには、以下の点を意識することが大切です。

- 保守点検や清掃、法定検査を定期的に実施する

- 嘔吐物や油や異物を排水に流入させない

- 設備の異常を見逃さず早めに対応する

浄化槽が劣化する原因には、経年劣化や地震などの自然要因のほか、土圧や樹木の根による破損、点検不足による内部機器の故障などがあります。

寿命を迎えた場合は、部品交換・本体の入れ替え・下水道への切り替えなど、状況に応じた対応が必要です。補助金や助成金が利用できる場合もあるため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。

浄化槽の寿命を縮める最大の原因は、定期的な保守点検や清掃を怠ることです。メンテナンスが不足すると汚泥が過剰にたまり、内部機器に負荷がかかります。この状態が続くと槽内環境が悪化し、設備の故障につながります。

本来20~30年もつとされる本体も、適切な維持管理がなければ寿命を縮めてしまいます。浄化槽を長く使い続けるために、日々の点検や清掃など、できることから取り組んでいきましょう。